-

沒有記錄!

天壇硯,藏于太行山深處的名硯

2013/12/13 11:00:31 點擊數: 【字體:大 中 小】

張開泰、麻希泉師徒歷時3個月,用松花石雕刻的長1.5米、寬1米,重500斤的“第一洞天陽臺宮”巨硯。

為了雕出一方自己滿意的作品,張開泰在精心設計硯臺構圖畫稿。

張開泰、高跟栓師徒二人在研究天壇硯的雕刻技法。

麻希泉等已成為天壇硯的中堅傳承力量

天壇硯發源地——太行山盤古寺西溝

張開泰雕刻的兩方“仿康熙皇帝御用硯”

新華網河南頻道12月13日訊 大河網報道:濟源天壇硯亦稱盤古硯、“盤硯”,是我國名硯之一,因產于河南濟源之盤古、天壇山、硯山等地而得名。天壇硯石質油膩濕潤,紋理緊密細膩,具有堅而不脆、柔而不綿、滑而不溜的特點,備受歷代文人墨客的珍愛。

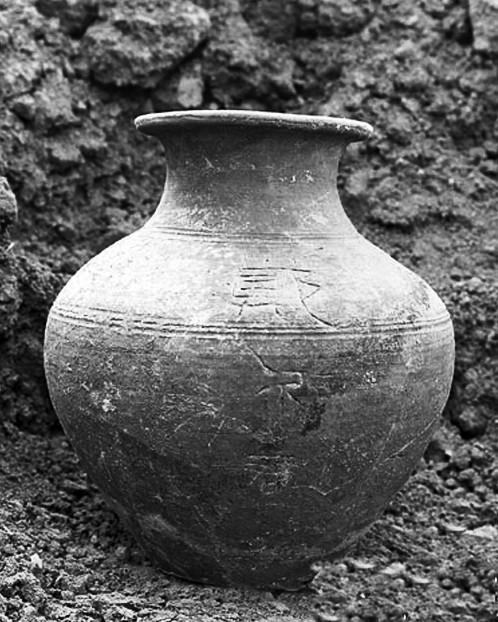

據濟源市梨林鄉漢墓考古發現推算,天壇硯早在東漢時期已有制作,唐開元年間(公元713—741年)開始批量生產,清代發展到鼎盛時期。宋代大文豪蘇軾曾稱贊天壇硯:“石自天壇產出,松煙磨去生香,雖然質樸古雅,卻能細膩風光。”

天壇硯石藏于太行山脈王屋山斷層巖石深處,已發現開采的石坑有盤谷坑、天壇坑、硯山坑、黃龍坑等多處,開掘采用的硯石有30余種,上乘的如青斑、紅墩、天藍、麥葉綠、豬肝紅、柳芽黃、焦白、金線玉帶等。子母、三彩、瓜籽石比較少見,被視為珍品。

天壇硯的設計制作大多因石賦型、以石立意、因材施藝,依具硯材的自然成色和不同紋路及外觀,精心揣摩,力求達到工藝與自然的和諧。

天壇硯雕刻精細、色澤沉穩、造型生動、古樸大方,如“龍鳳呈祥”、“盤谷全景”、“海天旭日”、“雙龍戲珠”、“松鶴延年”、“梅蘭竹菊”、“天壇春曉”、“太白醉酒”、“三彩葫蘆”等,將實用、觀賞、收藏集于一身,實乃硯中極品。

今年65歲的張開泰先生出生于濟源市罡頭村,是河南省民間文化杰出傳承人,工藝美術大師。目前是天壇硯制作和開發創新的技術骨干和領軍人物。

他曾拜訪過趙樸初、蕭勞、李可染、鐘靈、閆家憲等當代著名書畫家和硯學專家,廣納學識,開拓思路,逐漸形成了自己的硯學理念和雕刻風格。他設計的“天壇山硯”獲得了河南省第四屆工藝美術博覽會金獎,設計的硯系列產品獲得了河南省科技騰飛獎等多個獎項;2002年,他被河南省民間文藝家協會授予“河南省工藝美術大師”稱號。

張先生說:藝無止境,我要用畢生的精力把硯雕事業推向一個更新的發展時期。

可喜的是,以他兒子張凌云為代表的新一代制硯人正在茁壯成長,作品多次獲獎,可謂后繼有人。2002年9月,張凌云被河南省民間文藝家協會、民間工藝美術家(大師)資格認證委員會認證為“河南省民間工藝美術家”。

我們相信,通過一代代傳承,天壇硯這一古老的民間傳統工藝將會有更大的創新和發展。(原標題:天壇硯,藏于太行山深處的名硯)