-

沒(méi)有記錄!

- 1、司馬懿得勝鼓的基本特征

- 2、孟州火龍舞及其傳說(shuō)故事

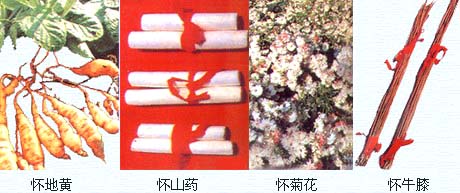

- 3、“四大懷藥”簡(jiǎn)介

- 4、武陟油茶的制作方法

- 5、高抬火轎詳細(xì)介紹

- 6、太極拳文化

- 7、陳氏太極拳代表人物陳發(fā)科

- 8、焦作古代文明史

陳家溝遺址

2014/2/18 16:30:33 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

溫縣陳家溝是太極拳發(fā)源地,不但以太極故里聞名四海,而且還是個(gè)有數(shù)千年歷史的古村落遺址。遺址位于陳家溝村西北,南水北調(diào)干渠線(xiàn)路從遺址穿過(guò)。2004年秋天,溫縣文物部門(mén)在南水北調(diào)中線(xiàn)干渠占?jí)簠^(qū)作文物調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),文化層厚約3米,面積約24萬(wàn)平方米。2005年4月至12月,由河南省文物考古研究所對(duì)遺址干渠占?jí)簠^(qū)進(jìn)行考古發(fā)掘,獲得重大考古發(fā)現(xiàn)。

陳家溝遺址發(fā)掘面積7500平方米,發(fā)掘出各個(gè)時(shí)期的灰坑1100座、墓葬128座,東周時(shí)期房屋1座、陶窯9座;出土陶、骨、石、玉、蚌等各種質(zhì)地的器物500余件,并有少量宋代瓷器、唐宋及清代銅錢(qián)。

龍山文化遺存不多,主要遺跡有壕溝、灰溝和灰坑,出土遺物主要是陶器,有少量石、骨、蚌器和螺螄殼。陶器以泥質(zhì)灰陶、夾砂褐陶、夾砂灰陶為主,也有少量的夾蚌褐陶、泥質(zhì)黑陶、泥質(zhì)紅陶等。紋飾有豎籃紋、劃紋、弦紋、方格紋等,器形主要有深腹罐、小罐、斝足、豆、甕、圈足盤(pán)、折腹盆、缽、器蓋、器座等。石器有石鏟、石斧、石刀等。骨、蚌器主要是刀、鐮、鏃。

西周時(shí)期的遺存在遺址的各個(gè)部分都有發(fā)現(xiàn),主要是灰坑和墓葬。灰坑數(shù)量不多,以圓形坑為主,出土物不太豐富。墓葬共發(fā)現(xiàn)5座,均為長(zhǎng)方形豎穴土坑墓,填土多為紅褐土,在一個(gè)墓的填土中還發(fā)現(xiàn)一具狗骨架。墓葬均為單人一次葬,葬式為仰身直肢和仰身屈肢。

東周時(shí)期遺存最為普遍,分布于整個(gè)遺址,出土物也最豐富。主要遺跡有陶窯、墓葬、馬坑、灰坑、居穴等。墓葬發(fā)現(xiàn)38座,全部是長(zhǎng)方形豎穴土坑墓,葬式大多數(shù)是仰身直肢,也有仰身屈肢,只有一例是俯身屈肢。共出陶器40件(套),隨葬器物有鬲、盂、豆、罐、鼎、盆等。其中M54是規(guī)模最大、等級(jí)最高的一座墓葬,在它的東部1.7米處還有一座陪葬馬坑。葬馬坑形狀呈長(zhǎng)方形,距坑口深0.3米處發(fā)現(xiàn)馬2匹,頭均朝東又昂首向北,四肢伸直,南北并列,北部的一匹壓在另一匹的四肢上,可以確定是死后擺放的。東周時(shí)期的灰坑數(shù)量眾多,形狀大致可分為圓形、橢圓形、長(zhǎng)方形和不規(guī)則形,還發(fā)現(xiàn)了加工制作石圭使用后的石料廢棄坑。有相當(dāng)多的灰坑形制較大,坑壁規(guī)整,坑底很平,還有一些與灶有關(guān)的跡象。這些應(yīng)是當(dāng)時(shí)人們居住用的,也可稱(chēng)居穴。

漢代遺跡也有發(fā)現(xiàn),主要分布在中部與東部,個(gè)別探方內(nèi)堆積有地層,其他的多為灰坑和水井等跡象。灰坑內(nèi)填土中出有不少漢代磚瓦片、飾有花紋的空心磚塊和燒土塊、蚌殼片。遺址內(nèi)還零星出有唐宋時(shí)期的銅錢(qián)和瓷器等。銅錢(qián)主要是“開(kāi)元通寶”、“皇宋通寶”、“政和通寶”、“天禧通寶”等,瓷器主要是碗、碟類(lèi),玉璧底,多施黃釉、豆綠釉等。

陳家溝遺址由龍山文化、西周、春秋、戰(zhàn)國(guó)、漢5個(gè)時(shí)期的文化堆積層連續(xù)疊壓,其文化層厚度3米至7米,經(jīng)歷了原始社會(huì)龍山文化、西周、東周、漢、唐、宋、元、明、清時(shí)期,時(shí)間跨度4000余年,是一處延續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、以東周時(shí)期為主的古村遺址。這說(shuō)明自古以來(lái),陳家溝一帶的清風(fēng)嶺上就是先民們聚居的村落,遺址的發(fā)掘?qū)?fù)原當(dāng)?shù)貧v史文化面貌、研究東周時(shí)期手工制作工藝有極高價(jià)值。2011年4月,溫縣人民政府公布陳家溝遺址為縣級(jí)文物保護(hù)單位。【原標(biāo)題:陳家溝遺址】