精彩推薦

熱點關注

- 1、懷梆的現狀

- 2、懷慶府戲劇發展史

- 3、專家“把脈”豫劇《謝延信》

- 4、中原嗩吶風格特點

- 5、河南嗩吶的吹奏特點

- 6、朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

- 7、淺談“鄭王詞曲”

- 8、溫縣司馬懿得勝鼓

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、專家“把脈”豫劇《謝延信》

- 2、懷慶府戲劇發展史

- 3、懷梆的現狀

- 4、中原嗩吶風格特點

- 5、河南嗩吶的吹奏特點

- 6、朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

- 7、淺談“鄭王詞曲”

- 8、溫縣司馬懿得勝鼓

河南嗩吶的吹奏特點

2013/4/16 17:26:54 點擊數: 【字體:大 中 小】

一九八六年五月一日至三日,河南省洛陽地區群眾藝術館和臨汝縣群眾藝術館,聯合舉辦了地區第三屆新蕾音樂會——民間器樂調演。來自十二個縣市七個代表隊,分別表演了豐富多采的民間器樂節目。如:海池縣東安頭十盤樂社演奏的《狀元游街疊斷橋》、《大寺朝元》,靈寶縣代表隊演奏的嗩吶曲《張良歸山》、《平調》、《反調》以及伊川縣代表隊演奏的《豫西二八》等,風格古樸、地方色彩濃郁.這次器樂調演,基本以各縣的嗩吶為主。這些民間吹奏家們長年生活在廣大農村、工礦,為繁榮、發展民間吹奏藝術作出了貢獻;為活躍農村的文化生活做出了可喜的成績。

早在明正德(公元1506年一1521)年間,王西樓所寫《朝天子》詞中有這樣一句:“喇叭唆哪,曲兒小,腔兒大,官船來往亂如麻,全伏你抬身價,……”從古至今,嗩吶吹奏活動和人民生活有著密切的聯系。民間的婚、喪、嫁、娶和慶祝活動,群眾習慣于用嗩吶吹奏來助興.有時一吹就是三、四個小時,民間的這種吹奏習慣,培養了群眾欣賞民間音樂的愛好.群眾有時跑十幾里去看“對吹”,嗩吶真可謂是深受群眾喜愛的民族樂器之一。

嗩吶,源自我國新疆突厥民族樂器,在我國史書中一直有不同譯寫。如“鎖吶”、“瑣奈”、“鎖哪”等等。這些寫法都是根據“蘇爾奈伊”而譯。從我國新疆石窟克孜爾第38窟壁畫描繪中得知,嗩吶早在公元三世紀就已在新疆地區使用了.后由突厥民族西遷至阿拉伯、印度,后由阿拉伯傳入歐洲。嗩吶在我國流傳已有一千多年的歷史。

嗩吶在河南有著深厚的群眾基礎.嗩吶演奏活動農村比較集中。許多藝人都是代代相傳.由于各地區生活習慣、語言特點、藝術趣味不同:因而在演奏風格、色彩及曲目方面差別很大,呈現出五彩繽紛、爭奇斗艷的可喜狀況。豫北以安陽為代表的嗩吶演奏曲目主要有:《高頭站》(即《全家福》)、《羅戲娃娃》、《大八調》、《小八調》、《對胡兒》、《將軍今》、《經結經》等。其演奏風格以高亢、明亮、穩健為特點。豫東以開封為代表的嗩吶演奏曲目主要有:《慢龍皇》、《凡乙調》、《小開門》、《大開門》、《漢東山》、《一校花》、《娃娃》等.演奏風格以靈巧、婉轉、柔和見長。豫南以許昌、駐馬店地區為代表的嗩吶演奏曲目主要有:《云里游》、《大起板》、《天下同》、《哭裊》、《大笛攪子》、《宮花》等.演奏特點為熱情、奔放、質樸.值得提出的還有南陽地區的嗩吶流派.鄧縣老藝人趙正閣(曾被聘于四川音院任教)演奏的《過街俏》、《翻杰子書》、《大釘缸》和吹卡宛梆、越調等曲目,鄉土氣味濃郁,別具一格。

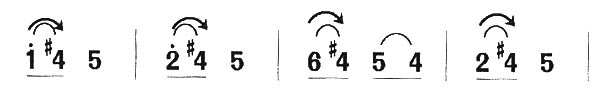

河南各地區的民間演奏家們都有自己的演奏習慣.他們使用的樂器(包括哨片)以及舌、唇、氣、指等方面的運用也互有差異。豫北大都使用筒音為“A”的D調嗩吶和筒音為“D”的G調中音嗩吶。哨片是用銅絲纏的小哨片,發音明亮、清脆。豫東大都用筒音為“降B”的降E調或筒音為“A”的D調嗩吶。豫西、豫南則喜歡使用筒音為“G”或“#G”的C調#C調嗩吶.也有的地區運用筒音為“F”的bB調中音嗩吶。哨片較大,又大都為線捆哨。發音敦厚、柔和.滑音有氣滑音和指滑音之分,多用于五度、六度和三度音程。如用筒音為“2”的指法演奏:

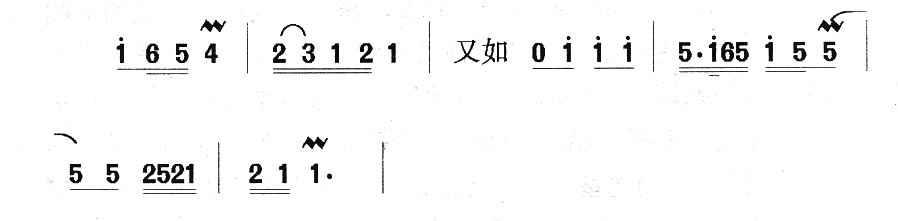

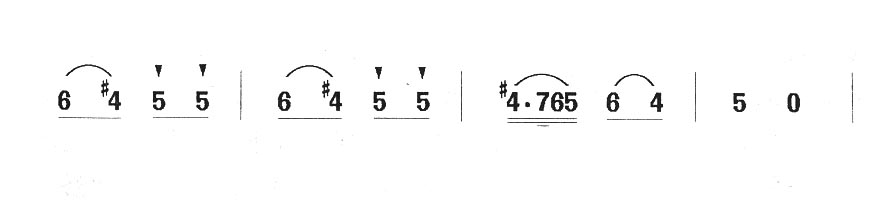

等。“#4”是比“#4”略低一點,比原位“4”要略高一點的音。揉音也分為氣揉音和指揉音兩種(指揉音大都指不離開木桿),它的特點是圓潤、松馳.摟音和揉音、顫音不同,它以快速的小的吞吐方法,求得類似弦樂揉弦的效果.如:

吹“#4”不用第二孔而是半按一、三音孔,運用低控制的演奏方法在第三音孔上吹出“#4”,這樣的發音,音色虛中有柔,柔而不散。超吹以三度、八度用的較多。這樣的演奏方法,高音圓潤、柔和,清澈透明。吐音有軟吐硬吐、單吐雙吐等.許多老藝人單吐較快,雙吐常以翻雙吐為主,即:庫吐庫吐,它的特點是以舌根帶動舌尖,速度快,顆粒性強。用氣強調松弛自然,氣在“丹田”,有“哈”氣之感。含哨大都是自然口型。吹中、低音區兩唇略有外凸形狀。唇顫音、氣顫音的運用也較廣泛,唇顫音快而密,巧而柔;氣顫音慢而憂、悲而切。

嗩吶演奏藝術的流傳、發展,是和歷代藝人們的努力創造分不開的.本世紀三十年代前夕,隨著地方戲曲的發展和繁榮,以演奏曲牌為主要曲目的一部分嗩吶藝人,又逐漸改為以吹、卡地方戲曲為主要內容。它以不同的表演方法模擬出戲曲的各種唱腔。豫北是運用“哈腔”即用手指按住大部嗩吶音孔,或在銅芯上用軟的哨片“哼”出戲曲的唱段.其它地區則采用“大納子”、“小納子”、“哈管”“啞管”(也叫“毛臉子”)“嚼子”、(即口哨)和“悶笛”等“短家伙”來“卡”奏。演奏形式以連吹帶打,吹、吶、哈相結合.雖然同是“卡戲”,但由于各個地區流行的地方劇種不同(這和各地語言、欣賞習慣緊密相連。),嗩吶藝人也隨之適應這種變異。豫北以“卡”高調、懷調、落腔、四股弦、大弦戲為主,豫東善卡“豫劇(祥符調)、二夾弦、道情等;豫南習慣”“卡”越調、曲劇、墜子書等;豫西多“卡”豫劇(豫西調)、曲劇等。其實,各地的地方戲曲和民間曲牌都有很近的親緣關系,有時不太容易分清楚.有些曲牌本來就是戲曲曲牌如《大起板》等。解放以后,嗩吶表演藝術在黨的關懷重視下,得以蓬勃發展。各級文化主管部門曾多次組織民間音樂會演。近年來如洛陽、周口、南陽、開封等地區的嗩吶會演、比賽等項活動,使許多民間藝人不僅登上了正規舞臺,使其演奏藝術盡情施展、發揮,而且一部分藝人還獲得了“民間吹奏家”的稱號。

河南的嗩吶演奏以其獨特的藝術風格在全國自成一“家”,在文藝百花園中是一朵盛開得嬌艷的鮮花。(關于嗩吶歷史定位,由于資料失真已不可做據——筆者)作者:郝玉岐【原標題:河南嗩吶的吹奏特點】

責任編輯:C009文章來源:河南戲劇家叢書《嗩吶情曲》2005-01-20

下一條:中原嗩吶風格特點上一條:朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區