- 1、懷梆的現狀

- 2、懷慶府戲劇發展史

- 3、專家“把脈”豫劇《謝延信》

- 4、中原嗩吶風格特點

- 5、河南嗩吶的吹奏特點

- 6、朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

- 7、淺談“鄭王詞曲”

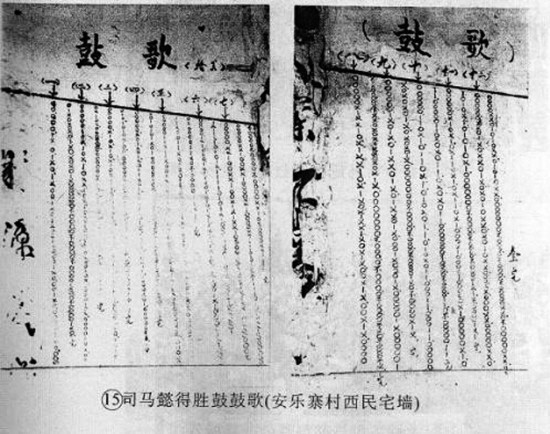

- 8、溫縣司馬懿得勝鼓

-

沒有記錄!

- 1、專家“把脈”豫劇《謝延信》

- 2、懷慶府戲劇發展史

- 3、懷梆的現狀

- 4、中原嗩吶風格特點

- 5、河南嗩吶的吹奏特點

- 6、朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

- 7、淺談“鄭王詞曲”

- 8、溫縣司馬懿得勝鼓

懷慶府戲劇發展史

2013/11/1 14:22:47 點擊數: 【字體:大 中 小】

懷慶府背靠太行,面臨黃河,自古就有祈年賽社、演戲娛神的傳統。但因歷史悠遠,典籍無載,懷慶府在先秦兩漢魏晉南北朝時的戲劇文獻資料無史可考,但從《孟縣志》“至謟鬼佞神,邀渺茫之福,則不恤刑牲伐鼓,百費爭先”的記載,可以看出上古時期“淫祭巫戲”的遺風。

《踏搖娘》是唐代歌舞戲的代表,產生和演出于河內(今焦作地區),《舊唐書·音樂志》說:“踏搖娘生于隋末河內。河內有人,貌惡而嗜酒,常自號郎中,醉歸,必毆其妻。其妻美色善舞,為怨苦之辭。河朔演其聲,而被之管弦,因寫其夫之容;妻悲訴,每搖頓其身,故號‘踏搖娘’。近代優人改其制度,非舊旨也。”它的情節和表演不僅有人物,有沖突,有表情,有動作,有獨唱,有說白,有化裝,還具有“代言體”手法,有女伶出場演出,它已經具備了后世戲劇所必有的各種條件,盡管在戲劇結構上還不太成熟。

宋元時期,傀儡戲(木偶戲與皮影戲)最為盛行,時人孟元老在《東京夢華錄》中提到的藥法傀儡,于清末民國初年尚在焦作博愛演出。北宋“靖康之變”后,教坊藝人輾轉流亡,有一支從開封城西出發,出鞏縣渡黃河,經沁陽入山西,這就造成了金元時懷慶府地區雜劇的繁榮。有地下出土文物為證,如建于承安四年(公元1199年)、筑有散樂圖像石的焦作王封鄒瓊金墓;刻有《蘭陵王》雜劇圖的另一座焦作金墓;建于泰和二年(公元1202年)、模型舞臺上嵌有五塊雜劇磚雕沁陽宋寨金墓;石棺上有線條刻雜劇表演圖式《小石調嘉慶樂》的修武李萬金墓等。可惜由于時人對戲劇的鄙薄,不屑將其記錄,對于懷慶府金代雜劇的具體情況我們不得而知。

最能代表懷慶府戲劇文化成就的是誕生于清中葉、傳唱至今的懷梆。眾所周知,懷梆屬于梆子腔的一種,而梆子腔最遲于明末清初在山西和陜西的部分地區形成雛形。山陜梆子起源于當地的民歌說唱,漸次演變,發展成為一個以山陜地區為中心、遍布全國的聲腔系統。河南梆子是清初大一統“山陜梆子腔”的一個分系。18世紀前期開始衍變,首先在曲牌體中楔入十字句,名“十字調梆子腔”;又加進“集唐”七字句,一度被稱為“干梆戲”或“梆子秧腔”。在嘉道兩朝方始基本形成以板腔為音樂主體形式的梆子戲,之后囿于各地方言影響,梆子戲在中州四域從調高上又演化出平背側月四派唱路。平即平調(北路),它在發展中結合懷慶府的風俗習慣和方言土語,逐漸脫離母系形成獨立的劇種——懷梆。中華書局出版的分省地志《河南》中記載的河南梆子(豫劇):“稍事變通,行于沁陽一帶者,曰懷調,亦稱懷梆。”因沁陽與山西上黨地區毗鄰,懷梆與上黨梆子也有一定的關聯。清中葉,懷慶府一帶開始有懷梆班社流動演出,清末至民國時期是其成熟興盛期,曾有“五府皆懷梆”之說,即指懷慶府、彰德府(安陽市)衛輝府(汲縣市)、大名府、順德府(邢臺)都有懷梆劇團的演出。2006年5月,懷梆被國務院列入首批國家級非物質文化遺產名錄。□訾永明【原標題:懷慶府戲劇發展史】