精彩推薦

熱點關注

- 1、河南省非物質文化遺產“武德鎮抬鼓”考

- 2、懷梆的現狀

- 3、民生學院學子赴焦作調查懷梆藝術

- 4、懷慶府戲劇發展史

- 5、專家“把脈”豫劇《謝延信》

- 6、中原嗩吶風格特點

- 7、河南嗩吶的吹奏特點

- 8、朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、河南省非物質文化遺產“武德鎮抬鼓”考

- 2、專家“把脈”豫劇《謝延信》

- 3、民生學院學子赴焦作調查懷梆藝術

- 4、懷慶府戲劇發展史

- 5、懷梆的現狀

- 6、中原嗩吶風格特點

- 7、河南嗩吶的吹奏特點

- 8、朱載堉文化遺產的特色及其開發初探

河南省非物質文化遺產“武德鎮抬鼓”考察報告(2)

2013/11/20 9:47:41 點擊數: 【字體:大 中 小】

但聲音很穩很厚重。后來變為二人一鼓,鼓面直徑90公分,所以叫抬鼓。如果鼓槌太短,就著不了鼓;如果太粗,人費力氣,所以改進成了細長的。鼓錘的另外一點改進就是鼓錘是有一定的弧度的,一方面著鼓點小聲音響亮,另一方面有弧度的鼓錘在著鼓的瞬間和手之間有一定的緩沖,不至于震手。鼓錘的外面除了纏花花綠綠的布條外,還纏有被染了各種顏色的雞毛,一亮鼓錘,雞毛滿天飛,此時的鼓錘更像是雞毛撣子。當鼓敲起來的時候,齊刷刷的,毛茸茸的,甚是好看。現在不愿意費事,偷工減料,沒了雞毛,改榆木為桑木。

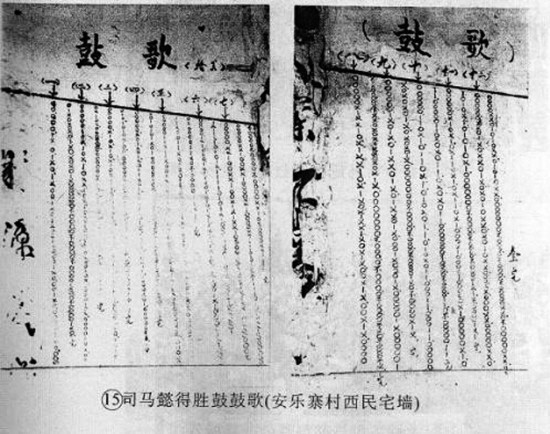

每段鼓曲要以五聲鼓開頭,三聲鼓結尾,它的寓意是五谷豐登、三陽開泰。鼓譜分九路,開頭一小段是開鼓,每一路的結束都歸結到開鼓,再由開鼓開始進行下一路。鼓譜沒有一路鼓譜,從第二路開始到第十路鼓譜結束后又回到開鼓,這是一遍,寓意九九歸一。武德鎮抬鼓最大的特點在于有套路,表現急緩有致,時而猶如萬馬奔騰,時而猶如春風拂面,旋律扣人心弦。現在表演的只是二路、三路以及四路,因為這3路鼓譜大伙最熟悉。每次表演前,都要專門組織大伙學習鼓譜、練習打鼓。大多數人對鼓譜是“半盆糊涂半盆漿,打著打著就迷糊”。打鼓的看指揮,由指揮來揣摩時間。時間差不多了,不管3路鼓有沒有表演完,就草草收場。個別人明了沒打完,大多數人也不知道完沒完,反正是結束了。觀眾看的是熱鬧,領導看的是形式。抬鼓最大的特點就是很粗獷,所以過去打鼓的大都是些“二蛋”,現在的鼓打起來斯斯文文,遠沒有表現出鼓的特點。

當我們用歷時性對比的眼光來看待武德鎮抬鼓,可以發現它的功能隨時代的變遷而變化著,表演形式多樣化且具有地方特色,道具及服飾風格隨時代的變化而更新。一層不變的深刻的鼓譜寓意卻在時代的變遷中逐漸沉默,成了時代的見證,成了“遙遠”的歷史。【原標題:河南省非物質文化遺產“武德鎮抬鼓”考察報告】

責任編輯:C009文章來源:第一論文網 2012-6-10

下一條:民生學院學子赴焦作調查懷梆藝術上一條:懷慶府戲劇發展史

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區