-

沒有記錄!

毛姓起源

2013/3/25 15:32:32 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

簋,是我國商周時期的重要青銅器。王公貴族們在遇到重大封賞時常會鑄鼎、簋等禮器來銘記先人的功勛。特別是西周時期,在祭祀和宴會上,偶數(shù)組合的簋常與奇數(shù)組合的列鼎配套使用,形成了一套完整的西周貴族鼎器制度。據(jù)記載,天子用九鼎八簋,諸侯用七鼎六簋,大夫用五鼎四簋,士用三鼎兩簋。

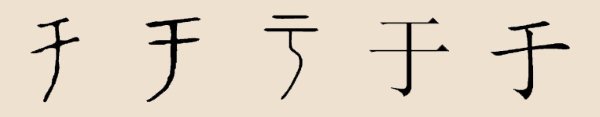

1972 年6月上旬,在北京市物資回收有色金屬供應站的廢銅堆里,有人撿到一件古器殘件,經專家鑒定,確定為班簋。傳說班簋曾為乾隆皇帝的愛物,一直被珍藏在清宮內,并被收錄于《西清古鑒》中。可能是1900年八國聯(lián)軍侵入北京時失散,由藏家密藏,后因種種原因被砸殘損。一個破銅器就這樣被當成廢品到了物資回收站。經過精心修復后,班簋被首都博物館收藏,成為鎮(zhèn)館之寶。中央電視臺的《國寶檔案》欄目中播放過班簋的發(fā)現(xiàn)、修復及保管的全過程和班簋銘文。銘文的大意是:某年八月,周王命令毛伯公率領軍隊討伐東國嚴戎。吳伯為左師,呂伯為右?guī)煛H昶蕉藮|國,班師回到原居住地屯墾,并告捷天下。毛班將此事刻于盛食物的祭器——簋腹內。

銘文中“亡不成(仰)天畏(威),否(畀)屯陟”句。否(畀),音抵,意指賜、恩賜、賞賜;屯,意為停頓、停住、居住原地;陟,明萬歷《武陟縣志·地理志》云:“按禹貢陟為冀州南境。”武陟在夏屬冀州,位于冀州南境。故,陟是武陟古稱。我國著名歷史學家、考古學家黃盛璋先生的解釋是:毛班父“三年靜國”后,班師回住原守聚地,即毛國所在地武陟一帶。因西周早期并無專門的軍隊,都是戰(zhàn)時為兵,不戰(zhàn)為民,并退回住自己的封國,故武陟一帶就是毛班毛國的封地。

銘文中的“文王孫亡弗褱井”句,其意不解自明。文王孫,即文王的兒子毛伯(叔)鄭的兒子,也就是毛班的父親,亡弗,因戰(zhàn)而死;褱,是懷的原體字。武陟夏稱覃懷,周武王伐紂至邢丘,改邢丘為懷,春秋置懷邑。所以懷,指武陟;井,是指西周的井田制。周朝以行禮司馬之法,設六軍之眾,因井田而制軍令(《二十五史》290頁),以井為界,按井為地域征稅。這里指的是懷的土地。文王孫亡弗褱井,就是說文王孫死在武陟境內的土地上。

班簋的銘文證明,周封毛國就在武陟,毛姓起源就在武陟。