精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

北宋官瓷,待入尋常百姓家

2012/8/29 18:20:56 點擊數: 【字體:大 中 小】

北宋官瓷是北宋徽宗時代的宮廷御窯制器,專供皇家使用,權臣貴要也只能望瓷興嘆。在琳瑯滿目的中國瓷器中,“北宋官窯青瓷”古樸渾雅,被視為瑰寶。

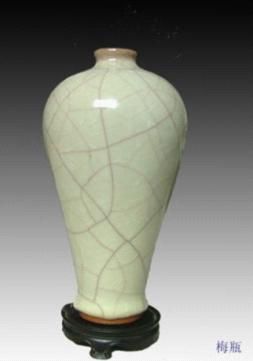

走進北宋官瓷行業(yè)協(xié)會的展廳,陳列架上精美絕倫的官瓷讓人眼前一亮,素雅、含蓄的瓶、尊、鼎、爐、觚、盤等造型獨特的官瓷作品讓人折服。

市北宋官瓷行業(yè)協(xié)會會長、河南省工藝美術大師張同山說,北宋官瓷造型古樸莊重,釉色潤美如玉,紋片粼粼如波,器口微微泛紫,底足褐紅如鐵。然而由于歷史原因,北宋官瓷傳世品極少,我國現(xiàn)存的9件官瓷瓷器都已作為傳世珍品被收藏在北京故宮博物院。隨著對北宋官瓷收藏價值和藝術價值的認識提高,人們對北宋官瓷的追求更為迫切。

改革開放以后,原國家經委下達了仿宋官瓷研究試制項目,項目由開封市工藝美術試驗廠承擔,北宋官瓷的研究和仿制在古城開封重燃爐火。

對于民間難找,老百姓從未親眼見過、摸過的北宋官瓷,仿制難度可想而知。河南省工藝美術大師、北宋官瓷燒制基地非物質文化遺產傳承人高華志說,掌握北宋官瓷的原料是最基本的一步,為了研究北宋官瓷的原料配比,研究小組曾多次到汝州的荒山上挖瓷片,將找到的瓷片粉碎,把原料一點一點地進行配比,歷時3載,才獲得成功。

官瓷的制作工藝從拉坯、修坯、沾釉、燒制到最后的檢查,每一步都需要燒制者付出全部的精力和耐心。即便如此,這種“火中取材”的技術活還不一定能夠燒制出曠世精品。

名貴尊華的“紫口”、“鐵足”是北宋官瓷的獨特風韻。在燒制過程中,北宋官瓷對釉色的追求與完善主要以釉色之美、裂紋之俏為標準,然而北宋官瓷有十窯九不成之說,為求一件“紫口”、“鐵足”、體態(tài)粉青、開片明晰、片如龜背、紋如鱔血的官瓷,皇家不惜人力、財力和工時。早在1991年,高華志曾在窯內反復研究沾釉的方法,他一次次地試驗,一次次地失敗,用了一年多的時間才***了官瓷不露胎的訣竅。

如今,北宋官瓷早已走出國門,受到世人矚目。然而由于燒制工藝復雜,技術要求嚴格,每年燒制出的可以稱為上品的北宋官瓷依然是鳳毛麟角。因此,北宋官瓷再美對普通百姓來說依然遙不可及。

張同山說,要讓普通百姓能夠在家中欣賞北宋官瓷,將北宋官瓷產業(yè)做大做強,仍有一段很長的路要走。這不僅需要更多制作者精心的燒制,更需要政府對北宋官瓷產業(yè)的鼎力支持。【原標題:北宋官瓷,待入尋常百姓家】

責任編輯:C009文章來源:開封日報 2011-12-23 作者:閆漫

下一條:汴繡:絨彩輝煌,繡之冠冕上一條:何浩莊:千載之后揭開北宋官窯神秘的面紗

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)