-

沒有記錄!

施蟄存與開封的不解之緣

2013/11/19 11:16:28 點擊數: 【字體:大 中 小】

今年11月19日,是現代文學大師施蟄存先生逝世十周年的紀念日。近年來,筆者一直在搜集和閱讀施蟄存先生刊發和未刊發的信札、日記以及他出版的書籍。筆者在施蟄存先生的著作中發現,因為金石的緣故,他對開封一往情深,頗有淵源。施蟄存先生通過金石碑刻搭建的那座橋梁,與開封數位著名文化學者建立了深厚友誼。長期通信、神交多年后,施蟄存專門來到開封走訪舊友、游覽名勝,從而留下了一段佳話。

一

施蟄存曾說:“我的一生開了4扇窗子。第一扇是文學創作,第二扇是外國文學翻譯,另外則是中國古代文學與碑版文物研究兩扇窗子。”他對碑版文物研究始于上世紀50年代,從1957年到1977年,他沒有發表過文章,但是他也沒有空閑過。他曾說:“那個時候,白天不是我,晚上才是我。一到晚上,我就爬上閣樓做我的工作:校讀書籍,研究碑版,讀書寫札記……”北山樓是施蟄存的書房,所謂樓也就是極小的閣樓。施蟄存在上世紀70年代居住在一座朝北的只有幾平方米的小房子里面。當時的陳設是:左邊是一張單人木床,床前是一張舊木方桌,桌子的另一邊就是抽水馬桶。有時候,他就坐在抽水馬桶上伏案寫作,條件相當艱苦。然而,就是這樣艱苦的歲月,施蟄存卻不墜青云之志,“竟日抄寫金石遺聞”。施蟄存收集碑拓近30年,藏有大小拓片2300余張,唐代的碑拓就有1500多種,幾乎囊括了歷代珍貴碑刻。

1955年,施蟄存收到李白鳳的來信,得知當年的朋友已經到開封師范學院中文系教蘇聯文學。李白鳳是我國現代著名書法家、篆刻家、作家、詩人。當年茅盾這樣稱贊他:“足跡遍大江南北,生活經驗豐富,故其治印、寫詩、寫小說,莫不卓特。”施蟄存評價他說:“國內寫大篆的,今天恐怕還未見有人能超過他。”

施蟄存在編《現代》的時候李白鳳向他投稿,以后成為延續40年的老朋友。李白鳳坦率耿直,施蟄存對他剛毅不撓的志節十分欽佩。老朋友之間常常鴻雁傳書,除了噓寒問暖之外,還在業務上彼此交流。那個時候,施蟄存也開始“拋棄了文學,轉移興趣于金石文字”,“從前魯迅放下了古碑,走出老虎尾巴來參加革命;我也原想參加革命,或說為革命服務,結果卻只落得躲在小閣樓中抄古碑。既然如此,那就索性往古碑里鉆吧”,“白鳳也索性鉆進了書畫篆刻,有時還哼幾句舊詩解悶”。施蟄存托李白鳳在開封搜羅金石拓本,李白鳳托施蟄存在上海買書、借書。一天,施蟄存在南京路店鋪購得舊拓未斷本《根法師碑》等,返家收到李白鳳寄來河南圖書館藏石十余種,當日喜悅之情溢于言表:“一日之內得碑17種,摩挲至深夜,殊不覺倦。”李白鳳還將一些書寄到上海北山樓,施蟄存收到后,興奮不已。施蟄存這個時期生活很困難,報紙要借閱,看到有用的新書舍不得購買,常靠賣掉藏書買碑拓,但他有時卻買書寄給李白鳳。1964年7月13日,施蟄存為李白鳳購《西門豹祠堂碑》和《曹子建碑》。后來施蟄存在給李白鳳的信中說:“足下為弟買的是《石門頌》,《郙閣頌》市上只有明申如塤摹刻本(也刻在山上),原刻摹崖少見,顏書二種未見,有好的整紙拓,故弟未備。”不久,施蟄存收到李白鳳寄給他的《鄭文公碑》,認為“此拓片甚佳,兄之題簽亦佳”。施蟄存還詢問靳志家是不是還在開封,如果有其遺印可否印一份。于是,李白鳳便委托桑凡先生寄去靳志褚印,施蟄存十分感謝。

二

河南大學博士生導師佟培基教授曾受教于李白鳳,并與施蟄存有交往。佟培基1974年在上海出差辦公期間,受李白鳳委托,到愚園路施蟄存的家中拜訪。佟培基至今還記得那次是與施蟄存商量《金石百詠》刻印的事。《金石百詠》是施蟄存1971年撰寫的,他想讓精于書法的李白鳳用蠟紙刻印《金石百詠》。佟培基回憶說:“那次相見甚歡,臨別的時候,施先生贈送我《填詞圖譜》一函,線裝,十分精美。”

1975年6月,佟培基又去上海拜訪施蟄存。佟培基至今仍清晰記得那次上海之行:“再至愚園路,促膝談于板子間閣樓上,轉彎樓梯很窄,一半堆放書籍,談詞論及金石碑版,約第二天于南京路見面。”第二天,佟培基在南京路與河南路交叉口與施蟄存見面。施蟄存請遠道而來的開封客人到咖啡店喝咖啡,后又到“朵云軒”選購了一些青銅器拓片。在福州路一家南紙店里,施蟄存購毛邊紙兩刀,請佟培基帶回開封,刻印《金石百詠》用。一周后臨別時,施蟄存送佟培基手書小行草《金石百詠》10首。佟培基回到開封后精心裝裱,珍藏至今。1976年4月,李白鳳幫助刻寫的《金石百詠》油印本印出50冊,施蟄存分贈同好友人。茅盾收到《金石百詠》之后說“20年蟄居乃有此收獲,亦可謂因禍得福也”。施蟄存致唐蘭的一封信中說:“月前得汴中李君來函,得知拙作《百詠》已代寄一本達文幾,甚為惶悚。此閑寂無聊時所作,汴中小友,愿留一本,因此付油印。”“汴中小友”指的就是佟培基。

三

緣于李白鳳的介紹,施蟄存得以認識并交往了開封的著名文化學者武慕姚、桑凡、佟培基、崔耕等。施蟄存曾做《夷門三子墨妙歌》,當年書寫3份,分別贈予武慕姚、桑凡、李逢(李白鳳)。詩中敘述了與武慕姚、桑凡、李白鳳3人的深厚交情。

武慕姚師從名士邵次公,其行書出自褚顏,俏麗典雅,道健深厚;隸書入漢石經殘字,方嚴猶存,頗得原刻神韻,隸書實乃熔篆隸于一爐,古拙而又清新。上世紀60年代初,上海、北京的碑帖專家來汴交流工作,公認“北京的名家是張彥生,過了黃河就是武慕姚”,號稱“南武北張”。上世紀70年代中期,施蟄存同他書信來往頻繁,探討“北碑南帖”問題。施蟄存非常賞識武慕姚的學問和書法,對武慕姚評價很高,認為自“二王”(王羲之、王獻之)和懷素、張顛以后,古文篆籀罕行,書法傳統中缺少了北碑“丈夫氣”;認為武慕姚的書法“大雅扶輪”,有獨特的造詣,“行健持剛”,發揚了北碑的優良傳統,開一代書風。

1975年,40多歲的桑凡與寓居開封的李白鳳、武慕姚同尚篆隸,已經書名滿天下。施蟄存為桑凡所藏的清人英寶《花瓶圖》畫卷作詩并題書:“不隨紅紫鬧春陽,獨伴秋風落葉黃。籬下已無彭澤令,何如供我膽瓶香。丙辰秋杪吳興施舍墜合一章。”如潺潺流溪,風乍起,吹皺一池春水,由景生情,感觸頗深,意境深遠。

1978年,李白鳳在開封病逝。施蟄存聞訊后特別悲傷,在致崔耕的信中表達了難過之情,撰寫發表了《懷念李白鳳》。佟培基說:“白鳳先生去世后,施先生曾來函詢問來往之信件,當時欲選一部分出版,白鳳夫人朱櫻整理出168件,1992年間,其女兒李榮裳帶去上海。”

那些書信,見證了文學史上的一段往事。筆者在《北山散文集》中,僅看到13封施蟄存致李白鳳的書信。李白鳳的女兒——今年已經70多歲的李榮裳居住在開封。筆者找到她,問其施蟄存信件最后的下落,李榮裳說:“施伯伯說要出書,他與我爸爸通信有200余封,但是找到的只有168封。1992年我便把母親整理好的一批信件帶到上海交給了施伯伯。施伯伯說用后還給我們。后來,施伯伯去世了,這些信件我們也就沒地方要了。”遺憾的是施蟄存與李白鳳的書信大部分遺失,十分可惜。

四

施蟄存在展玩歷代金石文字的過程中,“自然而然地會注意并欣賞其文字的結構及其筆法”。然而,施蟄存不是囿于在故紙堆中自我陶醉,而是更關心國寶千百年來的滄桑之變,特別是近百年來,少見古碑新拓,存留情況令人擔心。恰恰那個時期,崔耕作為開封地區一名文物工作人員,適逢當時全國掀起了一股農業學大寨的熱潮,開封地區境內,平整土地的時候不斷發現古文化遺址或者古代墓葬。當時屬于開封地區管轄的嵩洛地區,歷代碑刻很多。為了考察現有情況,學習文物知識、業務上得到高人的指點,經李白鳳介紹,崔耕得以結識施蟄存,在金石碑刻、古代漢畫像磚等方面經常請教。而這個時候,施蟄存也正需要一個可以傳達“情報”的信使。施蟄存曾贈送崔耕“中岳漢三闋”(即三座漢代石闋:太室闕、少室闕和啟母闕)殘紙及一些碑帖目錄。崔耕在開封做碑刻調查的時候,每有新的發現,就函寄拓片請施蟄存品評。這對當時開封地區的文物調查很有益處,相當于請施蟄存當顧問。筆者在采訪時,崔耕如是說:“古碑新拓,證明原石還在,先生釋憂思之懷;古碑久失傳拓,存毀未明,復得新拓,先生欣喜之余,旁征博引,考察其失拓因由;新發現珍刻拓片,先生為之驚喜,不厭其詳進行點評。”施蟄存在沉寂之中,遇到開封的文化人,其愉悅之情,可想而知。

從1975年年底到1997年7月19日,崔耕不斷向大師問學。20多年間,施蟄存為此先后致崔耕手札69封,構成了一部別樣的《北山金石錄續編》。筆者在崔耕的家中看到了這批手札,里面很多內容都是施蟄存對碑學事業的精湛論述。這批手札詳細反映1975年至1997年間施蟄存的治碑生活和考古方法,從一個側面實錄了他考索金石碑版的部分研究過程,從中既能了解施蟄存在這些年間是如何治學的,也能窺見一些具體研究方法。按施蟄存自己的說法:“不像寫信,倒是‘談碑小記’了。”如1976年3月27日信中所說:“登封是一個漢唐碑刻中心,唐刻最多,但宋元以后石刻,向來少記錄,希望特別注意元明清石刻,這種石刻,論書法是不為人所重視的,但是一種非官方的史料,是有很大的史學價值。”

1976年5月,崔耕給施蟄存寄去唐王知敬書《武后發愿文》殘碑拓片。施蟄存回信時十分興奮,稱該碑是永淳二年九月立,《寶刻類編》曾有記載,宋以后,只知有“天后少林寺詩書碑”,而不知另外還有《武后發愿文》;信中說:“你現在找到這一塊七百年來無人知道的殘碑,實在令我驚喜萬分”。同時,他提醒:“這塊發愿文殘石的下半截,如不粉碎,可能還找得到。萬一找到,豈非更大的喜事。”不久,知此殘碑得到妥善安置,施蟄存1976年8月23日在致崔耕的信中十分欣慰地說:“《武后發愿文》已移在室內,這半塊王知敬可以不再損壞,都是好事。”

1983年,施蟄存在香港《書譜》雜志發表《嵩洛新出石刻小記》,又專門著錄此碑。他1978年8月22日致崔耕信中說:“卅年來,此事已成痼癖,欲罷不能。只要知道有一個新出土的石刻,總想搞一個拓本來開開眼界……”施蟄存在1982年1月30日致崔耕的信中寫道:“收到承惠日本禪師書撰碑三種,甚佳,謝謝……今年五月有機會到西安開會,便道可在洛陽、汴都小住數日,當可唔見,屆時再奉聞。”

五

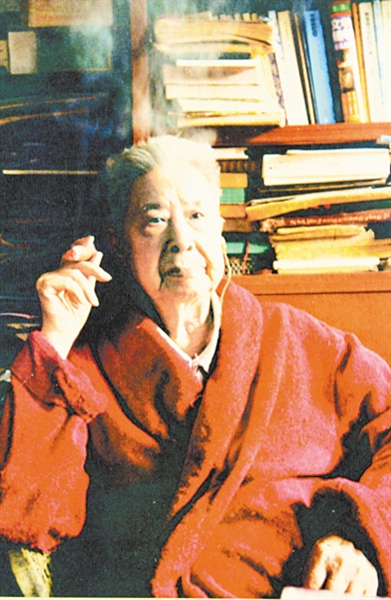

1982年5月12日晚10時許,77歲高齡的施蟄存由西安赴開封,5月13日到洛陽作短暫停留。5月14日下午,施蟄存乘火車到開封,劉朱櫻、王寶貴以車來接,寓開封賓館3號樓112室。5月15日,施蟄存在王寶貴、王澄等開封友人的盛情下游覽了柳園口、鐵塔、龍亭等處。當天下午他參觀了開封博物館,在博物館的碑林他觀摩良久,并在禹王臺公園、大相國寺游覽一圈。李白風的夫人劉朱櫻陪同施蟄存同游。5月16日9時,劉朱櫻來到賓館把施蟄存接到家中吃午飯。施蟄存見其后代,一聲嘆息,悲從中來。他在劉朱櫻家里見到李白鳳的一些遺物,想起了故人的音容笑貌,面對李白鳳用過的東西,他“嘆撫良久,如對故人”。今生不見的,是李白鳳的身影。他可以止住眼淚,卻控制不住感傷,揮不去的是溫馨的回憶。據施蟄存的《昭蘇日記》記載:“16日下午2時,佟培基來迎至河南師范大學訪高文,任訪秋來會晤,即在高家晚飯后,佟以車送回賓館。5月17日午,王寶貴來邀至其家午飯,具饌二十品,極豐盛,同席者桑凡及其子大鈞、王澄、尹文正、周俊杰、劉夢璋、王勝泉、劉朱櫻。下午,王寶貴、劉朱櫻等六人送至車站乘車回滬。”開封,他曾來過;開封,他一直牽掛著。施蟄存常常想起李白鳳,在某個天氣晴好的日子,點一支雪茄,懷想40年的友誼,他在致友人的信中曾不止一次提起開封李白鳳。

離開開封后,施蟄存與開封幾位著名文化學者的友誼持續到老。施蟄存在喬遷到大房子之后,佟培基還到上海與施蟄存會面。崔耕的女婿到上海辦事兒,崔耕委托給他捎去小磨香油。

2002年4月,崔耕在女兒的陪護下專門到上海拜訪了施蟄存,施蟄存一眼就認出了崔耕,用手比畫了個大圓圈:“胖了。”施蟄存面對這位來自開封的客人,臉上露出了十分驚喜的笑容。

2003年11月19日,施蟄存在上海逝世。(原標題:施蟄存與開封的不解之緣)