-

沒有記錄!

堌陽饅頭:一天可賣4萬個 杞縣醬菜:傳承200年歷史

2014/3/24 9:17:51 點擊數: 【字體:大 中 小】

堌陽饅頭:一天可賣4萬個

杞縣醬菜:傳承200年歷史

3月18日,習近平總書記在河南省蘭考縣調研指導黨的群眾路線教育實踐活動中,所用的早餐涼菜中出現了“杞縣醬蘿卜”。

昨日,鄭州晚報記者來到河南小城杞縣,探訪特色醬菜的生產廠家,在一個個的醬缸和一點點的回味中,體驗古老醬菜曾經和仍在的輝煌和獨特。鄭州晚報記者 張新彬 汪永森/文 張翼飛/圖

杞縣醬菜:傳承200年的工藝

杞縣醬菜曾為宮廷貢品

杞縣與蘭考,這兩座相鄰的小城,這一次因為醬菜這種獨特的食品,再一次被緊密地聯系在一起。

杞縣縣委宣傳部工作人員告訴鄭州晚報記者,杞縣醬菜曾被列為宮廷貢品,目前仍采用傳統工藝,天然曬醬而成,不含任何化學成分,屬天然綠色食品。

在杞縣街頭,大大小小名稱各異的醬菜店鋪不下20家,這些店鋪多冠以“莫家”或“莫府”的字樣,但最大的醬菜生產廠家卻是“龍亭”。

“杞縣醬菜色澤鮮亮、脆嫩清香、醬味濃郁、咸甜適度、香甜嫩脆,有‘杞國醬菜’的稱呼。”工作人員稱醬菜已成為該縣一張名片。

莫氏傳人恪守家傳工藝

63歲的莫培新是明德堂莫氏醬菜第七代傳人,腌制醬菜已經成為一門家學,他的家中仍保有30多缸醬菜。

莫培新告知鄭州晚報記者,明德堂莫氏醬菜始創于1815年清朝嘉慶年間,是先祖莫特生在原有的基礎上,加以革新釀制而成,已有近200年的歷史。

“莫氏門中學習制作醬菜的人不少,別的地方的可能不正宗,我這醬菜不會有假。”老人依然恪守著家傳腌制醬菜的工藝,“一層瓜、一層面,三層放一層作料”,還要懂得看天氣。他說總書記菜單上的“醬蘿卜”只是眾多醬菜中的一種,需用杞縣胡蘿卜,“從芯紅到皮。”他說醬蘿卜做法簡單,腌成后蘿卜肉嫩香脆,甜咸兼備。

最大醬菜廠有1000多口缸

龍亭醬菜廠位于縣城一角,這是小城杞縣最大的醬菜廠,1000多口醬菜缸有序地擺放在1500多平方米的空地上。

37歲的錢波3年前從父親那里接手醬菜生意,他曾在醬缸間查看一番,這些高約80厘米的醬缸已用了30多年,“這些缸現在已很難買到,它們還要在院內繼續沉睡,直到一個多月后天氣開始變熱”。

5月份黃瓜大量成熟,醬缸會被清洗,曬醬就要開始。“不能收大棚黃瓜,個大易斷。黃瓜下池清洗后用鹽腌上,一個月后再用水清洗,之后被下到醬缸里”。

最熱的三伏天,陽光下,醬缸上的蓋子將被一個個掀起,味道一點點浸漬入醬汁中的菜蔬里。“得注意天氣變化,醬缸一進雨水就壞了。”錢波告訴鄭州晚報記者,為確保年產百十噸醬菜,他得時刻盯著醬缸的變化。他曾嘗試著在外地設置銷售點,但效果并不理想,得知杞縣醬菜有幸進入總書記的菜譜,他又躍躍欲試了。

堌陽饅頭:

總書記吃的是俺家的饃,我親自送去的

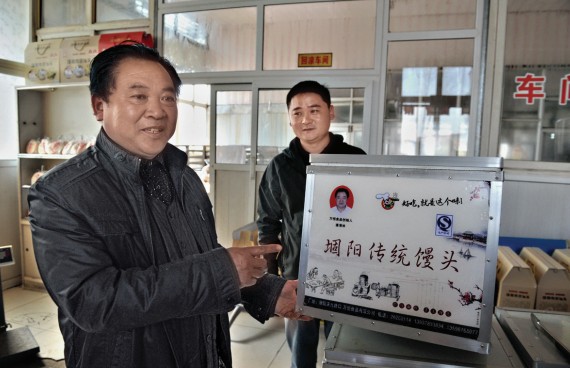

送了兩天饅頭后,蘭考堌陽一家食品公司的父子才知道自家做的饅頭竟是送給總書記吃的。

“總書記吃的是俺家的饃,我們父子倆親自送去的!”昨日,該公司負責人潘清林告訴鄭州晚報記者,“只知道有領導來,誰想到是總書記呀!”

“總書記吃的是俺家的饃”

17日一早,蘭考縣堌陽鎮萬恒食品有限公司負責人潘清林接到通知,要他送兩箱饅頭到焦裕祿干部學院。

兒子潘全安趕緊將100個饅頭和120個花卷裝箱,8點前送進了餐廳。

18日,潘家父子再次接到電話,二人送完饃往公司趕,潘全安突然將手機遞給潘清林,鄭州晚報的官方微信列出了總書記蘭考視察餐譜。

“總書記吃的是咱家的饃!”潘清林告訴鄭州晚報記者,“只知道有領導來,誰想到是總書記呀!”

“這幾天忙得很,送饃的箱子還沒拿回來!”這幾天父子倆的手機都很繁忙,訂單也增加了。

做饅頭的面、水、粬都很獨特

潘清林告訴鄭州晚報記者,送去的饅頭和配送到蘭考和周圍市縣的并無區別。

“要是知道是給總書記送饃,我們一家都得到車間去。”潘清林介紹,堌陽饅頭選用種植在黃河兩岸的小麥,由五得利特意加工的面粉,用水則是當地深井水。

面粉發酵也與眾不同,選用本地的面甜瓜和面粉摻在一起制成的粬,“甜瓜粬發面味正,和面粉結合得好,但醒發得45到50分鐘。”他告訴鄭州晚報記者,下午和面得等到凌晨起床再做饅頭,之后廠內50多輛配送車開始將溫熱的饅頭送到蘭考街頭。

一個一斤重的“劈柴大饅頭”是當地特色,加工這種饅頭得用木柴燒鍋,“劈柴”就來自當地焦桐生產廠家的邊角料。

7年前,潘清林就有將堌陽饅頭做大做強的想法,2009年成立公司他卻讓兒子潘全安當起了董事長。

萬恒食品有限公司發展為堌陽當地最大的饅頭生產廠家,春節期間這家公司全天不停生產,月銷售饅頭達50萬斤,每天可賣4萬多個。

鄭州晚報記者 張新彬

汪永森/文 張翼飛/圖

“淡水霸王”——黃河鰹魚

總書記蘭考之行的菜單上,紅燒黃鰹魚赫然在列。

在蘭考東壩鄉的黃河岸邊,鄭州晚報記者一睹了黃河鰹魚的“風采”。

雖然其貌不揚,但肉質細嫩,口感緊實。漁民告訴鄭州晚報記者,黃河鰹魚是一種雜交魚種,近些年才被發現。

這種魚怪模怪樣,長著鲇魚的腦袋,鮰魚的身子,鯉魚的尾巴,生性兇猛,以捕食黃河中的魚蝦為生。也正是因為它的“淡水霸王”之名,每年小浪底調沙時,當地人會大量捕食,而紅燒黃鰹魚也成為當地人宴請外地朋友時的首選。

由于是肉食魚類,黃河鰹魚的滋味比其他魚種要好很多,除肉質細嫩外,它沒有雜亂的小刺,也沒有黃河鯉魚的土腥味,因而頗受食客歡迎。鄭州晚報記者 邢進 辛曉青(原標題:堌陽饅頭:一天可賣4萬個 杞縣醬菜:傳承200年歷史)