╬ĶĻ¢▐r(n©«ng)├±«ŗ ╔ó

╬ĶĻ¢├±«ŗ«ŗ’L(f©źng)śŃūŠŻ¼Ė³│ą─Ó═┴Ę╝Ø╔Ż¼Ę┤ė│▐r(n©«ng)┤Õ’L(f©źng)╣Ō║═▐r(n©«ng)├±╔·..[įö╝Ü]

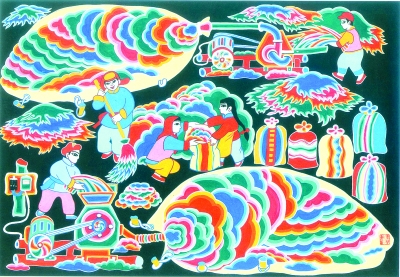

ųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗų«

ųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗ╩Ūęį▐r(n©«ng)├±ū„š▀×ķų„¾wŻ¼ęį“╚²▐r(n©«ng)”×ķ..[įö╝Ü]

-

ø]ėąėøõø!

▐r(n©«ng)├±«ŗ░l(f©Ī)š╣¾w¼F(xi©żn)Ģr┤·ūā▀w ╩¦╚ź▒Š╔½╗“│╔ūŅ┤¾ō·(d©Īn)æn

2013/4/9 12:04:36 ³cō¶öĄ(sh©┤)Ż║ ĪŠūų¾wŻ║┤¾ ųą ąĪĪ┐

┐┤æ“╬─Ż©▐r(n©«ng)├±«ŗŻ® ┤„Š²Ęę

ĪĪĪĪ«ö(d©Īng)┤·ųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗįąė²ė┌é„Įy(t©»ng)Ą──Ļ«ŗĪó╝¶╝łĪó┤╠└CĄ╚├±ķg╦ćąg(sh©┤)Ż¼ņ`ĖąČÓüĒūįė┌▐r(n©«ng)├±╚š│ŻĄ─╔·«a(ch©Żn)╔·╗Ņ¾w“ׯ¼ė╔▐r(n©«ng)╝ę┐╗ć·«ŗĪóÕü┼_«ŗĪóŽõ╣±«ŗĄ╚č▌ūāČ°üĒŻ¼ūį╔Ž╩└╝o50─Ļ┤·«a(ch©Żn)╔·ų┴Į±Ż¼░ķļSų°╬ęć°╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·Ą─░l(f©Ī)š╣║═▐r(n©«ng)├±╔·╗Ņ╦«ŲĮĄ─╠ßĖ▀Č°│╩¼F(xi©żn)│÷┼Ņ▓¬╔·ÖCĪŻ

ĪĪĪĪ▀M╚ļą┬╩└╝oęįüĒŻ¼ļSų°│Ū╩ą╗»▀M│╠Ą─═Ų▀MŻ¼╩¦╚ź═┴ĄžĄ─▐r(n©«ng)├±Ųõ╔ĒĘ▌ėą┴╦ą┬Ą─ūóĮŌŻ¼ČÓį¬╦ćąg(sh©┤)ą╬╩ĮŽ┬Ż¼▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─╠ÄŠ│ėą┴╦į§śėĄ─ūā╗»Ż┐į┌├µŽ“╩ął÷Ą─╔ńĢ■▒│Š░Ž┬Ż¼ę¬Ū¾ū▀Ž“«a(ch©Żn)śI(y©©)╗»Ą─▐r(n©«ng)├±«ŗ╝░«ŗÓl(xi©Īng)ėųėą┴╦──ą®ą┬Ūķør║═ļyŅ}Ż┐

ĪĪĪĪū„×ķ╩ūī├ųąć°▐r(n©«ng)├±╦ćąg(sh©┤)╣Ø(ji©”)╗Ņäėų«ę╗Ż¼ė╔ųąć°╬─┬ō(li©ón)Īóųąć°├└ģf(xi©”)Īóųą╣▓šŃĮŁ╩Ī╬»ą¹é„▓┐ĪóšŃĮŁ╩Ī╬─┬ō(li©ón)╣▓═¼ų„▐kĄ─“▐r(n©«ng)├±«ŗĢr┤·Ż¼Ģr┤·«ŗ▐r(n©«ng)├±——╚½ć°▐r(n©«ng)├±└L«ŗū„ŲĘš╣”Ż¼7į┬6╚šį┌šŃĮŁ╩Ī├└ąg(sh©┤)^ķ_─╗ĪŻĮĶ┤╦Ų§ÖCŻ¼į┌═╣’@ą┬ųąć°│╔┴óęįüĒ«ö(d©Īng)┤·ųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗäō(chu©żng)ū„╦∙╚ĪĄ├│╔Š═Ą─═¼ĢrŻ¼▒Šł¾ėøš▀įćłDīżŪ¾╔Ž╩÷å¢Ņ}Ą─┤░ĖĪŻ

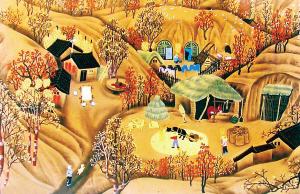

ĪĪĪĪ▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─░l(f©Ī)š╣Ż║šµīŹ¾w¼F(xi©żn)Ģr┤·ūā▀w

ĪĪĪĪ▐r(n©«ng)├±«ŗ蹊┐īŻ╝ęū¾Øhųąīóųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗ░l(f©Ī)š╣Ęų×ķ╚²éĆļAČ╬Ż║ūį╔Ž╩└╝o50─Ļ┤·ų┴70─Ļ┤·Ż¼ęį“┤¾▄S▀M”▐r(n©«ng)┤Õ▒┌«ŗ║═Ļā╬„æ¶┐h▐r(n©«ng)├±«ŗ×ķ┤·▒ĒŻ╗70─Ļ┤·─®ų┴90─Ļ┤·─®Ż¼ęį╚½ć°Į³░┘éĆ▐r(n©«ng)├±└L«ŗ╚║¾w│÷¼F(xi©żn)×ķś╦(bi©Īo)ųŠŻ¼ų┴1988─ĻŻ¼╚½ć°ėą51éĆ┐hę“▐r(n©«ng)├±«ŗäō(chu©żng)ū„│╔Š═’@ų°▒╗╬─╗»▓┐├³├¹×ķ“ųąć°├±ķg╦ćąg(sh©┤)ų«Ól(xi©Īng)”Ż©╝┤ę╗░Ń╦∙ų^Ą─“«ŗÓl(xi©Īng)”Ż®Ż╗Å─╔Ž╩└╝o─®ĄĮ▒Š╩└╝o│§Ż¼ļSų°╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·▐D(zhu©Żn)ą═Ż¼╬─╗»╦ćąg(sh©┤)▀M╚ļČÓį¬░l(f©Ī)š╣ļAČ╬Ż¼ųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗė╔Ę▒╩óČ°ū▀Ž“│┴╝┼Ż¼ųØu▀ģŠē╗»ĪŻųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗÓl(xi©Īng)ę▓│╩¼F(xi©żn)│÷“Äū╝ęÜgśĘÄū╝ę│Ņ”Ą─Šų├µĪŻū¾ØhųąšJ×ķŻ¼Ą┌╚²ļAČ╬Ū░Ż¼▐r(n©«ng)├±«ŗū„š▀ė╔ė┌ėąų°śŃ╦žĄ─š■ų╬¤ßŪķ║═ļA╝ēŪķĖąŻ¼į┌įŁ╩╝Ą─īÅ├└╦ž┘|(zh©¼)┼cäō(chu©żng)įņą─æB(t©żi)Ž┬Ż¼ėąę╗ĘN░l(f©Ī)║§ė┌ā╚(n©©i)ą─Ą─įŁ╩╝ÜŌŽóŻ¼Ųõū„ŲĘę▓▀_ĄĮ┴╦▐r(n©«ng)├±«ŗ░l(f©Ī)š╣ļyęįėŌįĮĄ─Ė▀Č╚ĪŻ

ĪĪĪĪ┼cé„Įy(t©»ng)ęŌ┴xĄ─└L«ŗŽÓ▒╚Ż¼░l(f©Ī)į┤ė┌├±ķgé„Įy(t©»ng)╦ćąg(sh©┤)Ą─▐r(n©«ng)├±«ŗ▓╗Ę”īæīŹĄ─ę╗├µŻ¼═¼ĢrŠ▀ėą┐õÅłĪóļxŲµĄ─ŽļŽ¾┴”Ż¼īæīŹįņą═╝ė╔Ž┐õÅłĪóÅŖ┴ęĄ─▒Ē¼F(xi©żn)Ż¼š²╩Ū▐r(n©«ng)├±╦ćąg(sh©┤)╝ę┘|(zh©¼)śŃ╔·╗Ņ┼cØMŪ╗¤ßŪķĄ─ßīĘ┼ĪŻ“▐r(n©«ng)├±«ŗĢr┤·Ż¼Ģr┤·«ŗ▐r(n©«ng)├±——╚½ć°▐r(n©«ng)├±└L«ŗū„ŲĘš╣”╔ŽŻ¼üĒūį╚½ć°27éĆ╩Īģ^(q©▒)╩ąĄ─Įø(j©®ng)įu▀x▀x│÷Ą─400Ę∙ā×(y©Łu)ąŃ▐r(n©«ng)├±«ŗū„ŲĘŻ¼¤o▓╗¾w¼F(xi©żn)▀@ą®╠ž³cĪŻ

ĪĪĪĪ╠žäeųĄĄ├ę╗╠ߥ─╩ŪŻ¼┼c▐r(n©«ng)├±«ŗŽÓ▒╚Ż¼īŻśI(y©©)╦ćąg(sh©┤)╝ę┐╠«ŗ▐r(n©«ng)├±║═▐r(n©«ng)┤Õ╔·╗ŅĄ─Įø(j©®ng)Ąõū„ŲĘŻ¼ę▓╔Ņ┐╠¾w¼F(xi©żn)┴╦╚╦├±┼c═┴ĄžĄ─╔Ņ║±ĖąŪķĪŻ┴_╣ż┴°Ą─ĪČčė░▓╚╦ĪĘĪóäó╬─╬„Ą─ĪČūµīO╦─┤·ĪĘĪó┌wčė─ĻĄ─ĪČĖ¶┤·ėHĪĘĪó┴_ųą┴óĄ─ĪČĖĖėHĪĘŻ¼▓╗āH▒Ē¼F(xi©żn)ųąć°▐r(n©«ng)├±Ą─éĆ¾wą╬Ž¾Ż¼▀Ć╔Ņ╚ļ╠Įėæ▐r(n©«ng)├±ąįĖ±┼cā╚(n©©i)ą─╩└ĮńĪŻĘĮį÷Ž╚Ą─ĪČ┴Ż┴ŻĮįą┴┐ÓĪĘĪóŚŅų«╣ŌĄ─ĪČę╗▌ģūėĄ┌ę╗╗žĪĘĪó╚½╔Į╩»Ą─ĪČŠS╬ßĀ¢═Ž└ŁÖC╩ųĪĘŻ¼į┌▒Ē¼F(xi©żn)╚╦┼cŁh(hu©ón)Š│Ą─ĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼╠Įėæųąć°▐r(n©«ng)├±Ą─╔·╗ŅĀŅøręį╝░╦¹éāį┌╔·«a(ch©Żn)Īó╔·╗ŅųąĄ─ą─Š│ĢrŻ¼č¾ęńų°Ą─╩Ūę╗╣╔šµīŹĄ─Ž▓ÉéĪŻ▀z║ČĄ─╩ŪŻ¼▐r(n©«ng)├±ī”═┴ĄžĄ─ę└┘ć┼c¤ßÉ█Ż¼▀@ĘNŪķĖąŻ¼į┌«ö(d©Īng)┤·īŻśI(y©©)└L«ŗųąģs╩«ĘųŽĪ╚▒ĪŻ▀@ę▓╩╣Ą├─Ūą®«ģ╔·Č╝īó▐r(n©«ng)├±Ņ}▓─ū„×ķūį╝║äō(chu©żng)ū„ĘĮŽ“Ą─╦ćąg(sh©┤)╝ęŻ¼į┌Į±╠ņ’@Ą├╩«ĘųļyĄ├ĪŻ

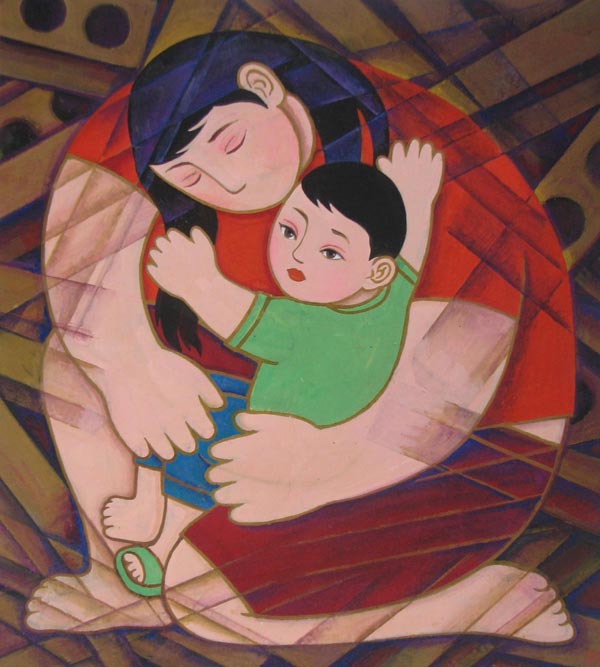

Ę█B(y©Żng)╗©Ż©▐r(n©«ng)├±«ŗŻ® ³h├„Øh

ĪĪĪĪ▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─«ö(d©Īng)┤·Č©╬╗╝░░l(f©Ī)š╣├¼Č▄

ĪĪĪĪŲõīŹŻ¼ī”ė┌▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─ÜwŅÉŻ¼ę╗ų▒┴Ņ╚”ā╚(n©©i)╚╦╩┐ī└▐╬Ż║╦³╝╚ĘŪ╬─╚╦«ŗŻ¼ęÓĘŪ╬„č¾«ŗŻ╗▓╗╩Ūčb’Ś«ŗŻ¼ę▓▓╗╦Ń╣ż╦ćŲĘĪŻ╦³▓╗╩Ūę╗éĆ«ŗĘNŻ¼ėų¤oę╗«ŗĘN─▄║Ł╔wĪŻį°Įø(j©®ng)Ż¼╦³╩Ū“▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─«ŗ”Ż¼Č°Į±╠ņŻ¼į┌│Ū╩ą╗»└╦│▒Ž┬Ż¼▐r(n©«ng)├±╔ĒĘ▌ųØuĮŌ¾wŻ¼įSČÓ╣½äš(w©┤)åTĪóĮ╠ĤĪóĖ╔▓┐ę▓╝ė╚ļ┴╦äō(chu©żng)ū„Ą─ĻĀ╬ķŻ╗▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─╔·æB(t©żi)ę▓░l(f©Ī)╔·┴╦ūā╗»Ż¼įŁ╔·æB(t©żi)Ą─▐r(n©«ng)┤ÕŁh(hu©ón)Š│Īó▐r(n©«ng)┤Õ╔·╗Ņł÷Š░į┌┬²┬²ĄŁ╗»Ż¼▐r(n©«ng)Ė¹Īó▓ȶ~ĪóB(y©Żng)ąQĪóĮ©Ę┐ĪóŽ▓æcĪó╗ķ╝▐Ą╚▐r(n©«ng)├±«ŗų„Ņ}ųØu╩¦╚ź╗Ņ┴”ĪŻ▀@ą®ūā╗»Ż¼Įo▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─░l(f©Ī)š╣╠ß│÷┴╦ą┬Ą─╠¶æ(zh©żn)ĪŻ

ĪĪĪĪ╔Ž║ŻĮ╔Į▐r(n©«ng)├±«ŗĖ▒į║ķL╚Ņš┬įŲšfŻ¼šQ╔·ė┌ą┬ųąć°Ą─▐r(n©«ng)├±«ŗ▓╗╩Ūūį░l(f©Ī)ąįĄ─├±ķg├└ąg(sh©┤)Ż¼Č°╩Ūį┌ęįš■Ė«×ķų„ī¦(d©Żo)Ż¼╬─╗»▓┐ķTĮM┐ŚŽ┬░l(f©Ī)š╣ŲüĒĄ─ĪŻ╦¹šJ×ķŻ¼ųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗūŅ┤¾Ą─ārųĄ╩Ū▌^║├ĄžĮŌøQ┴╦ę“╔ńĢ■ūā▀wĪó╝╝ąg(sh©┤)Ė³ą┬╚Ī┤·╔·╗Ņųąé„Įy(t©»ng)╩ų╣ż╝╝╦ć▀@éĆ«ö(d©Īng)┤·īŹ█`║═└ĒšōĄ─ļyŅ}Ż¼░襞ė“╠žš„║═├±╦ūīÅ├└×ķ╠ž┘|(zh©¼)Ą─é„Įy(t©»ng)╔·╗Ņ┴¶±vį┌«ŗ├µ╔ŽĪŻ

ĪĪĪĪųąčļ├└ąg(sh©┤)īW(xu©”)į║Į╠╩┌ę¾ļpŽ▓ī”┤╦ėą═¼ĖąŻ¼▓ó╠ߥĮ┴╦«ö(d©Īng)┤·æ¬(y©®ng)╚ń║╬ųžą┬┐┤┤²▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─ārųĄĖ▀Č╚Ż║▐r(n©«ng)├±«ŗ╩Ū║¾üĒ┐╝ūC▀@ę╗Ąžģ^(q©▒)─│ę╗ĢrŲ┌╬─╗»╦«£╩(zh©│n)║═╔·╗Ņ¼F(xi©żn)ĀŅĄ─ųžę¬┘Y┴ŽĪŻ╚ń╣¹šfŻ¼īŻśI(y©©)«ŗĖ³ūóųž╚╦╬’Ą─Ąõą═ą╬Ž¾Īóą─└Ē┐╠«ŗŻ¼─Ū├┤Ż¼▐r(n©«ng)├±«ŗĖ³ČÓĄ─ät╩Ūėø▌d╝»¾w╗ŅäėŻ¼¾w¼F(xi©żn)├±ūÕ╔·╗Ņ║═▐r(n©«ng)├±ļAīėĄ─š¹¾w├µ├▓ĪŻ

ĪĪĪĪĄ─┤_Ż¼Į³─ĻüĒŻ¼ļSų°╔ńĢ■Įø(j©®ng)Ø·░l(f©Ī)š╣Ż¼Ė„Ąž▐r(n©«ng)├±«ŗÓl(xi©Īng)ėą┴╦ķLūŃĄ─░l(f©Ī)š╣Ż¼«a(ch©Żn)śI(y©©)╗»═Ų▀Męč╩Ūę╗ĘN┌ģä▌ĪŻųžæc¶ļĮŁ┐h╬─ÅVą┬┬ä│÷░µŠų═§║Ļ┼dĮķĮBŻ¼ 2006─ĻŻ¼¶ļĮŁ▒╗╬─╗»▓┐├³├¹×ķĄ┌Č■┼·ć°╝ę╬─╗»«a(ch©Żn)śI(y©©)╩ŠĘČ╗∙ĄžŻ¼▐r(n©«ng)├±░µ«ŗÅ─Ųš╝░ū▀Ž“╠ß╔²ĪŻĄ½╦¹▓╗¤oænæ]ĄžųĖ│÷Ż¼▐r(n©«ng)├±░µ«ŗį┌éõ╩▄╣─äŅ║═Ę÷│ųĄ─═¼ĢrŻ¼ę╗ą®▐r(n©«ng)├±«ŗ╝ęķ_╩╝┼¼┴”Ė─ūāūį╝║Ą─’L(f©źng)Ė±Ż¼ųØuū▀Ž“čb’Ś«ŗĄ─Ą└┬ĘĪŻ“▀@╩Ūę╗éĆ╬ŻļUĄ─ą┼╠¢ĪŻ▐r(n©«ng)├±«ŗ╩¦╚ź▒Š¾wĄ─╠ž╔½Ż¼Č╠Ų┌ā╚(n©©i)╗“įSĢ■ėąĮø(j©®ng)Ø·ą¦ęµŻ¼Ą½ķL▀h┐┤Ż¼┬ĘīóįĮüĒįĮšŁĪŻ”╦¹šfŻ¼ę¬šµĄ─╩╣“├└į┌├±ķg”Ż¼▒žĒÜį┌▒Ż┴¶▐r(n©«ng)├±«ŗ▒Š╔½╔ŽŽ┬╣”Ę“Ż¼Č°▓╗╩Ū╚½ć°┤¾š¹║ŽĪŻ

ĪĪĪĪ╚ń║╬╠Ä└Ē«a(ch©Żn)śI(y©©)╗»┼c▒Ż│ų╦ćąg(sh©┤)ąįĄ─├¼Č▄Ż┐ų█╔Į╩ą╚║╦ć^ąņõhšJ×ķŻ¼«a(ch©Żn)śI(y©©)╗»Ą─░l(f©Ī)š╣į┌ę╗Č©│╠Č╚╔ŽÄ¦üĒ┴╦žō├µė░ĒæŻ¼ęųųŲ┴╦ū„š▀Ą─äō(chu©żng)įņ┴”Ż¼╩╣ū„ŲĘ└ū═¼Īó│╠╩Į╗»─╦ų┴┤ųųŲ×EįņĪŻ╦¹šJ×ķŻ¼ę¬╠Ä└Ē║├«ŗ╝ę┼c«a(ch©Żn)śI(y©©)╗»Ą─ĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼░l(f©Ī)š╣«a(ch©Żn)śI(y©©)┐╔ęįÅ─ķ_░l(f©Ī)▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─č▄╔·ŲĘ╔Ž╚ļ╩ųĪŻ

ĪĪĪĪę²▀M▐r(n©«ng)├±«ŗ▌oī¦(d©Żo)åTŻ¼╩Ūę«ĘŪę«

ĪĪĪĪ▌oī¦(d©Żo)åTĄ─ųĖī¦(d©Żo)║═ģó┼c╩Ūųąć°▐r(n©«ng)├±«ŗäō(chu©żng)ū„Ą─¬Ü╠ž¼F(xi©żn)Ž¾ĪŻį°Įø(j©®ng)Ż¼æ¶┐h▐r(n©«ng)├±«ŗėą▌oī¦(d©Żo)åTČĪØ·╠─Īóäó╬─╬„Ż╗Į╔Į▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─ģŪ═«š┬Ż¼╔Į¢|╚šššĄ─░▓├»ūīŻ¼ÅV¢|²łķTĄ─ūT│ž░l(f©Ī)Ą╚ĪŻę╗ĘĮ├µŻ¼╦¹éā╔Ņ╚ļ蹊┐▒ŠĄžģ^(q©▒)├±ķgé„Įy(t©»ng)├└ąg(sh©┤)Ż¼Å─ųą═┌Š“ėąęµė┌äō(chu©żng)ū„Ą─╦ž▓─║═śė╩ĮŻ¼šT░l(f©Ī)▐r(n©«ng)├±ū„š▀Ą─äō(chu©żng)įņ┴”Ż╗┴Ēę╗ĘĮ├µŻ¼╦¹éā▀Ć│õ«ö(d©Īng)▓«śĘŻ¼░l(f©Ī)¼F(xi©żn)║═┼ÓB(y©Żng)╚╦▓┼Ż¼┤▀╔·ā×(y©Łu)ąŃū„ŲĘĪŻĄ½╩ŪĮ³╩«─ĻüĒŻ¼╚½ć°▐r(n©«ng)├±«ŗÓl(xi©Īng)Ą─▌oī¦(d©Żo)åT¼F(xi©żn)Ž¾į┌ų▓Į═╦╗»ĪŻĄ┌ę╗┤·▌oī¦(d©Żo)åT╗“╚ź╩└Ż¼╗“─Ļ╩┬Ė▀Ż¼║¾└^Ę”╚╦Ż¼į┌▓╗═¼│╠Č╚╔Žė░Ēæ▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─┐é¾wĖ±ŠųĪŻ

ĪĪĪĪ║ė─Ž╔╠Ū├±ÖÓ(qu©ón)┐hĄ─═§╣½Ūf┤ÕŻ¼╚╦ĘQ“«ŗ╗ó┤Õ”Ż¼▀hĮ³┬ä├¹Ż¼ę▓╩Ū╚½ć°╬─╗»«a(ch©Żn)śI(y©©)╩ŠĘČ╗∙ĄžĪŻųąć°├└ąg(sh©┤)╝ęģf(xi©”)Ģ■ų„Ž»äó┤¾×ķĄ╚į°Ū░üĒ▀MąąīŻśI(y©©)▌oī¦(d©Żo)ĪóĮ╗┴„ĪŻīŻśI(y©©)Ą─└L«ŗ╝╝╦ć┼cĄžĄ└Īó┘|(zh©¼)śŃĄ─▐r(n©«ng)├±«ŗ’L(f©źng)ŽÓĮY(ji©”)║ŽŻ¼æ¬(y©®ng)įō╩Ū▓╗ÕeĄ─▀xō±ĪŻĄ½╩ŪŻ¼īŻ╝ę║¶ė§Ż¼ę╗ĘĮ├µ╣─äŅīŻśI(y©©)«ŗ╝ęī”▐r(n©«ng)├±«ŗ▀Mąą▌oī¦(d©Żo)Ż¼┴Ēę╗ĘĮ├µŻ¼▓╔╚Īį§śėĄ─ĘĮ╩Į▌oī¦(d©Żo)╩ŪĖ³ųĄĄ├╦╝┐╝║═ėæšōĄ─įÆŅ}ĪŻ├└ąg(sh©┤)└Ēšō╝ę└Ņę╗šJ×ķŻ║“īŻśI(y©©)«ŗ╝ę▓╗─▄╚Ī┤·▐r(n©«ng)├±«ŗ╝ęŻ¼▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─įSČÓĖą╚╦ų«╠Ä╔§ų┴│¼▀^┴╦īŻśI(y©©)«ŗū„ĪŻ”▓╗╔┘īŻ╝ęųĖ│÷Ż¼╚ń║╬▌oī¦(d©Żo)Ż¼╩ŪęįīŻśI(y©©)Ą─╝╝ąg(sh©┤)üĒę¬Ū¾▀Ć╩ŪĮY(ji©”)║Ž▐r(n©«ng)├±ū„š▀éĆ╚╦Ą─╠ž³c▀m«ö(d©Īng)š{(di©żo)š¹Ż¼╩ŪęįīŻśI(y©©)Ą─╝╝╦ćĪó’L(f©źng)Ė±ė░Ēæ╔§ų┴╚Ī┤·▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─’L(f©źng)Ė±▀Ć╩Ū▒Ż│ų«ö(d©Īng)?sh©┤)žĄ─éĆąį╠ž╔½Ż¼╚ń║╬─├─¾éĆųą│╠Č╚╩«ĘųųĄĄ├═ŲŪ├ĪŻ╚ń║╬╝╚▓╗ė░Ēæ▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─┘|(zh©¼)śŃĪó┤¾─æėų╩╣Ųõį┌╦ćąg(sh©┤)ąį╔Žėą╦∙╠ßĖ▀Ż¼╩Ūę╗éĆ║▄┘M╦╝┴┐ŪęąĶę¬īŹ█`ūC├„Ą─ūhŅ}ĪŻ

ĪĪĪĪ▓╗Š├Ū░Ż¼░─┤¾└¹üå═┴ų°╦ćąg(sh©┤)š╣üĒĄĮųąć°├└ąg(sh©┤)^š╣│÷ĢrŻ¼Ųõ═┴ų°Ą─╠ž╔½║═«ö(d©Īng)┤·Ą─į¬╦ž┴Ņ╚╦ėĪŽ¾╔Ņ┐╠ĪŻ“ą┬╩└╝o▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─░l(f©Ī)š╣Ż¼ę¬į┌ųØuĖ─ūāįŁüĒ╔·æB(t©żi)Ą─╗∙ĄA(ch©│)╔Žėąę╗ą®░l(f©Ī)š╣Ż¼ŲõīŹŻ¼▐r(n©«ng)├±╔ĒĘ▌▓ó▓╗ųžę¬Ż¼Ė³ČÓĄ─╩Ū┐╔─▄Å─├±ķgĪóÅ─═┴ĄžĪóÅ─Ól(xi©Īng)├±├±╦ūųąūįėXĄ├ĄĮB(y©Żng)ĘųŻ¼▓ó╬³╝{«ö(d©Īng)┤·╝░Ųõ╦¹├±ūÕ└L«ŗĄ─╠ž³cųžą┬äō(chu©żng)įņŻ¼▀@╩ŪĮ±╠ņ▐r(n©«ng)├±«ŗ░l(f©Ī)š╣Ą─ę╗éĆųžę¬┌ģŽ“ĪŻ”├└ąg(sh©┤)įušō╝ę╔ą▌x┤╦šfŻ¼×ķ«ö(d©Īng)┤·ųąć°└L«ŗęį▐r(n©«ng)├±«ŗĄ─ĘĮ╩Įū▀Ž“╩└Įń╠ß╣®┴╦┐╔─▄ĪŻŻ©ć└ķLį¬Ż®ĪŠįŁś╦(bi©Īo)Ņ}Ż║▐r(n©«ng)├±«ŗ░l(f©Ī)š╣¾w¼F(xi©żn)Ģr┤·ūā▀w ╩¦╚ź▒Š╔½╗“│╔ūŅ┤¾ō·(d©Īn)ænĪ┐