-

沒有記錄!

裴建平

2013/3/27 9:16:16 點擊數: 【字體:大 中 小】

東漢時,拓印發明于洛陽,距今已有近兩千年歷史。20世紀七八十年代,洛陽偃師裴氏傳拓技藝在傳承古法的基礎上,經過長期探索,達到了字口清晰、黑白分明、拓片完整、墨色均勻而不透紙的極高境界,廣受贊譽。我國著名學者馮其庸先生更是贊其“妙手傳拓,化身千億”。這門技藝到底有什么神奇之處?今天我們帶您走近偃師裴氏傳拓技藝。

始于東漢出自洛陽

傳拓,又稱拓印,最早出現于東漢時期的洛陽,距今已有近兩千年歷史。作為復制和保存金石文獻資料的重要方法,拓印的發明與東漢時期盛行的刻碑之風和蔡侯紙的出現有十分密切的關系。

在蔡侯紙出現約大半個世紀之后的東漢熹平四年(公元175年),漢靈帝詔蔡邕等人書刻《周易》、《尚書》、《論語》等七經文字于46塊碑石之上。這些碑石立于東漢太學(位于今偃師市佃莊鎮)門外,史稱“熹平石經”,這是我國古代刻于石碑上的最早的官定儒家經本。

石經立起后,每日到太學門前觀覽的人不絕于道,甚至出現了“車乘日千余輛,填塞街陌”的景象。

《中國通史簡編》中記載,“刻石技術愈益普遍而精工,好字因好刻得保存于久遠,并由此發現摹拓術”。學界通常認為,熹平石經的刻制,直接導致了拓印的發明。

與拓結緣孜孜以求

1975年秋,洛陽知名拓工石庚寅和幾位文物工作者來到了位于偃師的緱山,拓印豎立在緱山之巔的武則天撰書碑《升仙太子碑》。

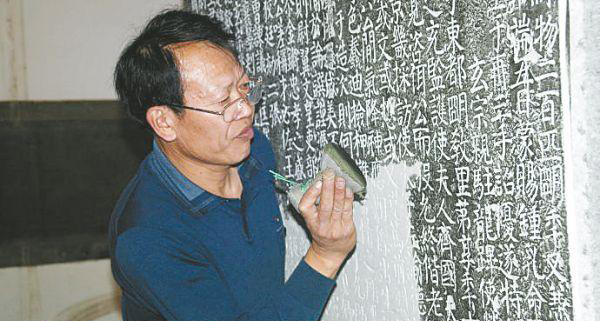

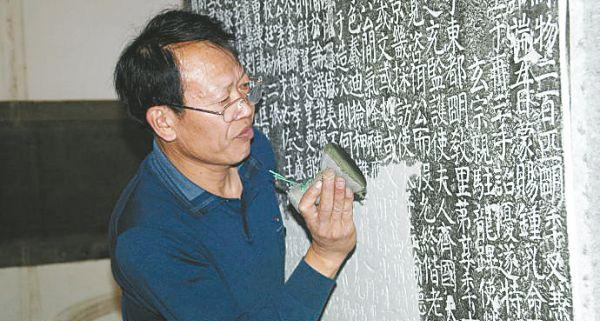

時年16歲的裴建平閑來到緱山游玩,被眼前神奇的一幕吸引了——石庚寅和幾個人把一張一張紙往偌大的碑面上那么一貼,再拍幾遍墨,揭下來就成了黑白分明的字帖拓片。當天,裴建平目不轉睛地一直看到石庚寅一行人收工。后來,在短時間內,裴建平就以自己的謙虛、用心、好學贏得了石庚寅一行人的好感。石庚寅親自教他拓印,而裴建平上手之快也令眾人嘖嘖稱贊。就此,裴建平與拓印結下了不解之緣。

在以后的歲月里,不論是投身軍旅,還是在學校執教,或是在出差時,裴建平把所有能擠出來的時間都用于學習碑刻文化、研究拓印技藝,還探索制作出了獨特的“掃刷”、“拓包”等拓印工具,并多次拜訪石庚寅,與大師交流拓印知識。

1987年,裴建平開始正式拓印實物,繼本地的唐《升仙太子碑》、清《乾隆詠緱山詩碑》等碑之后,還拓印了清《喬履信家族墓志》、元《先天宮記碑》、宋《浮丘公靈泉記碑》等各地碑刻。2005年,裴建平被偃師市文物局商城博物館聘為“特邀拓工”,同年裴建平又被洛陽師范學院河洛古代石刻藝術館聘為“特聘拓藝師”。2007年,裴建平受邀到我國著名學者、中國人民大學國學院院長馮其庸先生家里拓印墓志拓片。馮其庸先生揮筆寫下“妙手傳拓,化身千億”的橫幅贈給裴建平。

裴氏拓藝堪稱精妙

裴氏傳拓技藝在秉承傳統拓法的基礎上多有創新和發展,理念也有較大升華。

在裴建平家中,他為我們展示了裴氏傳拓技藝。他先將拓紙折疊并充分浸泡,使之含水均勻后備用。拓碑時,他將紙展開敷在碑石上,反復刷掃使紙緊貼字口,裴建平說,用“掃紙入凹”的方法替代“捶氈入凹”的方法,能夠減少因拓印給碑石造成的損傷。待紙干燥后,層層均勻著墨,達到黑白分明、字口清晰的效果,最后,他把紙揭下來,拓片就完成了。

裴氏傳拓技藝有幾大特點:一是成功地把“擦拓”法和“撲拓”法合二為一,創造出“揉拓”法;二是恢復了被專家嘆為幾近失傳的“蟬翼拓”法,“蟬翼拓”拓片墨色輕薄、淡雅,靈透而又紋理分明,儼如蟬之薄翼;三是提出“字口清晰、黑白分明、墨色均勻、墨不透紙、拓片完整”的拓印最高理念;四是采用“干拓”法,擅長用較薄的紙拓墓志和線刻,不但能使墨面烏黑發亮,且背不見墨;五是著力于碑刻拓片書法層面的表現力,避免“墨淹字口”現象發生,使拓片最高程度地復制原碑刻的書法風貌,使書法細膩之處的筆鋒、飛白等表現得極其貼切、充分,具有強烈的藝術表現力和感染力。

裴氏傳拓技藝對弘揚傳統文化以及金石拓本文獻和金石碑刻的保護具有重要的現實意義。

廣傳技藝光大有期

大凡碑刻多的地方就出拓工,但拓工有別,能秉承傳統、深諳拓印精義的拓工十分鮮見。再加上拓印屬于腦力加體力的勞動,拓工要經常野外勞作,跋山涉水、登高爬低,多數有文化的青年不愿當拓工。雖也有部分學者和愛好者因為酷愛歷史、書法而從事拓印工作,但技藝不精。這些是造成當今缺乏高素質拓工的主要原因。

在裴氏傳拓技藝的探索之路上,裴建平在尊重歷史、保護歷史思想的指導下,從實踐中概括出“因碑用紙、因紙用墨、因碑施藝,因紙施拓,因天施拓”的操作經驗,拓出的拓片,不但精良、唯美,而且“因拓損石”的程度也降到了最低,對我國傳統文化精粹的精準傳承有著深刻影響。

裴建平現在已經開設博客傳播拓印文化,還通過視頻向各地的拓印愛好者傳授技藝,受到眾人熱捧。

2011年1月,裴建平受日本東京大學東洋文化研究所的邀請,去日本交流、講課,展示裴氏傳拓技藝。

如今,越來越多有學識又肯鉆研的人對裴氏傳拓技藝產生了極大興趣。裴建平表示,隨著整個文化大環境的良性發展,傳拓技藝也將得以更好地傳承。