-

沒有記錄!

北京老飯莊的前生今世

2013/10/28 10:25:36 點擊數: 【字體:大 中 小】

演講人:肖復興 時間:九月九日 地點:美國印第安納大學

中國有句古語:“民以食為天。”把吃飯的重要性和天放在一起。在中國人看來,天是至高無上的神,主宰世界萬物。將形而上的天和形而下的吃連在一起,飯莊在這兩者之間的位置和作用,顯得很特別。

在北京這樣一座古都,飯莊繁華和密集的程度,以及菜品味道的豐富程度,是世界上其他一些大都市無法比擬的。更重要的,北京飯莊的歷史悠久,世界少有。論其淵源,可以上溯到金朝。800多年前,金海陵王1153年定北京為中都之后,北京便開始有了飯莊。那時候叫酒樓。這在《東京夢華錄》里有記載。元明兩代,北京的酒樓正經火紅過一段,馬可·波羅的游記中有過描述。到了清朝,尤其到了清朝中葉以后,北京的飯莊愈發興旺起來。清末民初,可以說是北京飯莊的鼎盛時期。

歷 史

八國聯軍打進北京城,國門打開,西洋之風吹進。人們的胃和舌尖的敏感,總是先于思想和行動的。

那么,就先講講北京飯莊的歷史,為什么到了清末民初,北京飯莊的發展到了一個高峰階段呢?原因大致有這樣幾個方面——

一是金元兩代,少數民族進入北京,和西域外國人打交道,帶進北京很多和原來不一樣的食材,比如黏米、黏面、西紅柿(又叫番茄),特別是調味品,比如胡椒(這里胡椒的“胡”和“西”“番”都說明其外國的屬性),使得做飯的材料豐富起來。這是飯莊的根基,否則就會是無源之水,無本之木。

二是明朝皇帝朱棣自永樂元年(1403年)從南京遷入北京,帶來了南北人口的大流動。很多官員百姓各種匠人一起隨皇帝來到北京,其中包括飯莊的老板和廚師,使得北京飯莊南北匯通,菜品特色兼收并蓄,越加多樣,成為了南北各種菜系集大成的地方。

三是明朝資本主義萌芽在北京漸漸明顯,市場經濟打破了農業社會固有的方式,使得飯莊的經營如魚得水,有了良好發展的客觀條件和空間。特別是到清朝末年,變法于朝廷內外交錯進行,八國聯軍打進北京城,國門打開,西洋之風吹進。人們的胃和舌尖的敏感,總是先于思想和行動的,無形中使得飯莊中西并舉。北京的西餐館就是在那時候建立的。1905年,北京第一家西餐館六國飯店,在中御河橋東開張(這個地方現在還在,就在前門東側半公里)。此外,清朝滅亡前后,大量皇宮內御膳房的廚子流出宮外,無形中使得宮廷菜和民間菜有了一次大融合,叫做舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。

這樣幾個原因的累次疊加,使得北京飯莊有了得天獨厚的發展條件。

講 究

開宴前要先上四鮮果、四干果、四蜜餞,再加八冷葷;正式開宴上頭道菜一般用大海碗盛八寶果羹;然后上燕窩、魚翅,再加上燒整豬、烤全鴨……最后四大湯菜、四大炒菜殿后;若是冬日,加一道什錦火鍋,沸沸揚揚端出。

吃飯,到了北京人那里,學問大了去了。

北京老飯莊的分類,里面的名堂就很多,差別也很大。北京的飯莊有約定俗成的規矩,叫“堂”的最大。所謂堂,是既可辦宴會,又可以唱堂會,飯莊里不僅有桌椅,還有舞臺和空場,很是氣派。因為最早的堂都是京師官吏大型公宴或是小型私宴的地方,所以一般都在皇城周圍,靠近王府官邸。比如金魚胡同的隆福堂、東皇城根的聚寶堂、打磨廠的福壽堂、大柵欄的衍慶堂、北孝順胡同的燕喜堂(衍、燕都與“宴”諧音,均為宴請之意),無一不是如此。

比堂略小的才叫“莊”,也叫“樓”。北京以前有八大樓之說,包括東安門的東興樓、王府井的安福樓、煤市街的致美樓和泰豐樓、菜市口的鴻興樓、和平門的春華樓、肉食胡同的華北樓和新豐樓。

再次之的叫“居”。它們與堂很大的區別在于只辦宴席,不辦堂會,是一般官員或進京趕考的秀才落腳之地。清末民初號稱北京八大居即是如此。八大居包括:前門外的福興居、萬興居、同興居、東興居,大柵欄的萬福居、菜市口北半截胡同的廣和居、西單的同和居、西四的沙鍋居。其中福興居的雞絲面頗有名,光緒皇帝每次逛八大胡同(老北京的紅燈區),必去那里吃雞絲面。沙鍋居做出的白肉有66樣品種,地小人多,只賣半天座。過去老北京有句俗語:“沙鍋居的幌子,過午不候。”說的就是它的興隆。

比居再小的就是“館”了,所以,在北京凡是叫飯館的,都是一般的大眾飯館。

北京城還有一些叫“齋”的飯館。所謂齋,是原來的點心鋪,進而升格晉級辦成的飯莊。論檔次和規模,齋是遜于堂、居、樓的。過去北京有名的致美齋是一家老店,同治年間開辦的。梁實秋在北京時常去,還專門為它寫過文章。致美齋的一魚四吃和蘿卜絲餅,最享盛名。魚是在院子里魚缸里的活魚,你選中哪一條當場摔死去做,蘿卜絲餅則屬于點心,是它以前開點心鋪時的保留節目了。

這里有兩個問題需要說一下。

一是飯莊(包括堂)有冷飯莊和熱飯莊之分。所謂冷飯莊,平日不賣座,只應承大型官宴和紅白喜事。凡是冷飯莊,里邊必有舞臺,可以唱戲,所以辦堂會要找這樣的地方。冷飯莊,是需要連吃帶喝,外加可以聽戲的。冷飯莊,都是在很大很氣派的四合院里,而且是三進院帶抄手走廊的四合院。前面介紹的福壽堂,在上個世紀四十年代就不辦了,但那個地方現在還在,就在我小時候住過的打磨廠那條街上。前幾年我還專門去過那里一次,雖然已經變成了大雜院,但昔日風格猶存,尤其是以前唱戲的舞臺的樣子還在。過去老北京有句諺語,叫做“頭戴馬聚源,身穿瑞蚨祥,腳蹬內聯升”,說的是大柵欄的布店瑞蚨祥的孟家,帽店馬聚源的馬家,鞋店內聯升的趙家。這三家都是腰纏萬貫的人家,辦堂會,請客吃飯常常到福壽堂,據說一次瑞蚨祥的孟家辦酒席,將前門附近圍得水泄不通,警察都來維持交通,唱戲請來的都是名角,一唱唱到第二天天亮。

二是這里所說的那樣大那樣有名的冷飯莊,包括前面說的八大樓、八大居,為什么大多都集中在前門一帶?

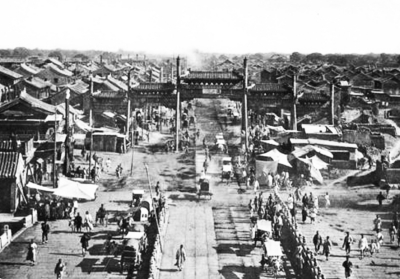

簡單講,有這樣幾點原因:一是明朝將首都由南京遷到北京之后,在嘉靖三十二年(1553年),在皇城之外加修了一圈共七個城門的外城。原來的前門之外是一片郊區的田野,修了外城之后,這一片成為了城區,加速了城市的發展,自然飯莊也水漲船高跟著一起發展。二是清代律令旗人之外的官府、民宅、商號、劇院一律遷出內城、搬到前門之外的外城,商號免稅三年,無疑加劇了前門外一代的經濟發展。三是清末1901年北京的火車站在前門外修通,交通的便利,進一步讓這一帶商業發展提速。前門一帶,成為了那時候的商業中心。南來北往的人,朝廷內外的人,都交叉在這里進行他們的商業活動,政治往來,私人應酬和日常生活,吃飯便是必須的,飯莊自然就“向陽花木易為春”,在這里密集,為各種人服務。

再講一講北京老飯莊的一些講究。

開宴前要先上四鮮果、四干果、四蜜餞,再加八冷葷;正式開宴上頭道菜一般用大海碗盛八寶果羹;然后上燕窩、魚翅,再加上燒整豬、烤全鴨;兩者之間需上中碗、大簋(帶耳之盆)八味熱菜;八味熱菜之間需上三道點心:甜點、奶點、葷點(即餃子、春卷、燒賣之類);最后四大湯菜、四大炒菜殿后;若是冬日,加一道什錦火鍋,沸沸揚揚端出。

這八味熱菜是重頭戲,所謂八大碗,一般指的是:一清湯細做的攢絲雀;二肥燉清蒸糯米雞鴨羹;三去甲摘盔一寸有余的烹蝦仁;四蘇東坡的醬油燉肉;五陳眉公的栗子燜雞;六八寶烤豬;七掛爐燒羊;八剝皮去刺剔骨的醬糟魚。再講究的,正中間還要擺上對稱的兩大海碗,分別是參燉雛鴨和黑白鱔魚。

當然,這只是一種說法,各大飯莊,各有高招,自有看家本領,難以雷同。菜名起得是溢彩流光,菜肴吃得是富麗堂皇。相聲里有一個非常有名的段子,叫做《報菜名》,介紹了名目繁多且講究非常的各種菜名,有興趣的話可以找來一聽,這里就不做介紹了。當然,這樣的講究,既說明了當時飲食文化的豐富,也說明當時世風的奢靡。

故 事

最后,講一講幾家歷史悠久老飯莊的故事,從中可以在品味菜肴美味的同時,品味老北京的飲食文化,進而品味飯莊菜品百味背后的人生百味。

■ 便宜坊

便宜坊的烤鴨因為賣得便宜,所以很吸引人,食客口口相傳,便把它叫成了便宜坊。這個“坊”字,帶有南方特點。前面講了,北京給飯莊起名,都會叫樓、堂、居什么的,在明清兩代,叫坊的,除了便宜坊沒有第二家。

先來說北京現存的歷史最老的老飯莊,就是有名的便宜坊烤鴨店。它店鋪原址在米市胡同,靠近清末戊戌變法的主將康有為曾經住過的南海會館北面一點,旁邊緊靠著一家棺材鋪,經過那么多年的風雨剝蝕,棺材鋪房檐上雕花和刻字,居然還在。所以,前些年有人尋找便宜坊老店遺址,一般都會找這個棺材鋪為地標,比較容易找一些。便宜坊老店也是一座二層的木制小樓,最早開辦于明永樂十四年(1416年),離今年差三年整整有六百年的歷史了。這家老店非常有名,據說1917年,新婚的胡適先生攜夫人專程到這里吃烤鴨;第二年,1918年,李大釗請兩位后來共產黨的領袖趙太炎和毛澤東吃飯,也到這里來吃的烤鴨。

便宜坊是隨明朝皇帝朱棣一起從南京遷入北京的,最早只是賣熟肉的熟食店,并沒有店名。南京的板鴨有名,它買的鴨子為了適合北方人的口味,進行了改良,最后形成了它自己獨到的燜爐烤鴨的制作方法。又因為賣得便宜,所以很吸引人,食客口口相傳,便把它叫成了便宜坊。這個“坊”字,帶有南方特點,前面講了,北京給飯莊起名,都會叫樓、堂、居什么的,在明清兩代,叫坊的,除了便宜坊沒有第二家。

關于便宜坊的店名,也有另一說。說是楊繼盛所題寫的。楊也是明朝人,是位歷史上有名的忠臣。因上疏當時的大奸臣嚴嵩的五奸十罪,得罪了嚴嵩,被貶斥下朝,這一天正是明嘉靖三十三年(1552年),是便宜坊開店的36年之后。那時候,楊住在校場口的達智橋胡同,離米市胡同很近,便郁郁不樂地走進便宜坊,借酒澆愁,吃到烤鴨,贊不絕口,一結賬,非常便宜,說道:“此店真便宜也!”北京的老藥鋪鶴年堂的一副抱柱聯,就是楊所寫,楊的人品書法俱佳,世間非常有名并得人心。店主人趕緊拿來筆墨,請楊書寫店名,楊一揮而就,寫下“便宜坊”三個大字。三年之后,楊被嚴嵩關進監獄嚴刑拷打迫害而死。楊的夫人上書皇上請求代丈夫一死,不準之后在楊死的同一天自縊而死,一樣壯烈。后人為她特意編演了一出大戲《鳴鳳記》,至今還在演出。這是題外話,不多說。還接著說便宜坊。楊死后,嚴嵩聽說楊為便宜坊題寫過店名制成匾額掛在便宜坊的門前,便命老板摘匾,老板被打卻至死不從,從而保下這塊寶貴的匾額。當然,這都是傳說,但楊繼盛為便宜坊題寫店名,卻是確有其事,這塊匾額歷經500多年的滄桑,一直保存到文化大革命,不幸被紅衛兵砸爛。

■ 全聚德

兩家烤鴨店明爭暗斗,風波迭起,我的同學張冀平寫過一出話劇《天下第一樓》,專門寫的是這些故事。從劇名可以看出,在兩家烤鴨店的比較中,她的屁股是坐在全聚德一邊的。

說起便宜坊,就不能不說北京的另一家烤鴨店全聚德。全聚德比便宜坊要晚很多年,是在清同治十二年(1873年),在前門外的肉市胡同口開張的。這時候,便宜坊在鮮魚口也開了店,比全聚德早十八年,是清咸豐五年(1855年)。這兩家店挨得非常近,全聚德的前店和便宜坊的后廚,只有一條窄小的胡同之隔。敢在便宜坊這樣的百年老店前開店,而且賣的也是烤鴨子,這等于打擂臺,在公開叫板,沒有點兒真東西是斷然不行的。兩家烤鴨店明爭暗斗,風波疊起,我的同學張冀平寫過一出話劇《天下第一樓》,專門寫的是這些故事。從劇名可以看出,在兩家烤鴨店的比較中,她的屁股是坐在全聚德一邊的。除了經營理念和方法不同之外,全聚德的烤鴨和便宜坊的烤鴨,制作的方法有了明顯的區別,我們就來說這個區別,因為這牽扯到我們吃烤鴨時的選擇。前面講過,便宜坊是燜爐烤鴨,燜爐的爐火是封閉的,鴨子和火不直接接觸。全聚德是明爐烤鴨,明爐的爐火是敞開的,鴨子就在火上面直接烤。燜爐出來的烤鴨,皮和肉綿軟可口,鴨子本身的肉油和香味都蘊含其中。明爐出來的烤鴨,鴨子本身的油都烤了出來,滴灑在火上了,所以不那么油膩,皮也格外脆。燜爐用的是秫秸即玉米桿之類,明爐用的則是棗木、桃木之類的果木,烤出的鴨子自然帶一種果香。這兩種烤鴨,各有千秋,但畢竟全聚德是屬于后發制人,有它區別于便宜坊的真東西。所以,兩家各有各的食客,用現在的話說就是擁有自己的粉絲。所以,從清朝這兩家店先后在前門外開店以來,盡管競爭激烈,卻是水漲船高,彼此受益,賣的鴨子都非常紅火。

順便說一句,便宜坊在米市胡同的老店,在二次世界大戰日本侵入北京期間就倒閉了,現在要想到便宜坊,鮮魚口的就是它的老店了,只是店鋪幾經翻建,面目全非。全聚德的老店,一百多年一直頑強屹立在那里,北京雖很多家店都叫全聚德,但正宗的老店在前門,而且,它引以為驕傲的是老店前臉的一面老墻還完整保存,匾額上“全聚德”三個大字清晰還在。我曾經私下猜想,便宜坊會不會想起自己的那塊楊繼盛寫的老匾,為什么當年老掌柜的可以冒死保護下來,后人卻眼睜睜的看著它被毀?

北京城老飯莊很多,不能一一盡數,下面再講兩家。

■ 廣和居

廣和居剛開張不久,何紹基常到這里吃飯,卻常常賒賬。店主將何紹基的欠條裝裱后懸掛堂上,因何紹基的書法非常有名,名人效應,帶動得廣和居也有名了起來。

一家是廣和居。廣和居是北京老飯莊八大居之一,它專門以文人菜而聞名。廣和居位于城南的南半截胡同,魯迅先生剛來北京時就住在南半截胡同的紹興會館里,和廣和居斜對面,出門抬腳就到,常常到那里去吃飯。

但廣和居并不是因魯迅而聞名的,而是因自己的文人菜而聲名遠播的。道光十一年(1831年),就有了廣和居的名字,是由一位南方來京城的士大夫投資開設的南味菜館,因為是文人而不是純商人經營,便先天的讓它具有了文人的色彩。又因是南味菜館,從南方各地來京的北漂一族,尤其是官員士大夫,便常常到這里來一嘗家鄉味道,平添思家懷舊之情;或是家鄉來人,一起到這里宴請親朋,一敘闊別之后的離愁別緒,間或疏通并拉攏各種關系。所以盡管這里離前門繁華的大柵欄和鮮魚口有一段距離,在當時屬于偏僻之地了,但這里依然顧客迎門。所謂酒香不怕巷子深。

廣和居成名最早得益于何紹基。那時候,廣和居剛開張不久,何紹基常到這里吃飯,卻常常賒賬。店主將何紹基的欠條裝裱后懸掛堂上,因何紹基的書法非常有名,名人效應,帶動得廣和居也有名了起來。也有另一說,廣和居成名得益于再晚一些的清末改革派的領袖之一張之洞。有臺灣作家林海音的公公夏仁虎《居京瑣記》一書記載為證:“士大夫好集于半截胡同之廣和居,張文襄在京提倡最力。”

如今,說起廣和居的文人菜,還能說出的有潘魚、曾魚、吳魚、韓肘、江豆腐……這里的每一道菜名前一字為姓氏,都是以當時有名的士大夫的姓氏命名的,這些菜品都是由這些名人親手傳授而成名,和川菜中的東坡肉和宮保雞丁、杭州菜宋嫂魚羹成名類似,成為中國飲食文化獨特的一種表征。潘魚是同治進士潘炳年、曾魚是曾國藩、吳魚是光緒內閣士吳閏生、韓肘是光緒名士韓樸、江豆腐是丁丑翰林江樹畇,一一染指而成名。

廣和居最有名的是它的看家菜:蒸山藥。做法并不復雜,不過是去皮山藥加豬油和白糖上鍋蒸爛如泥而已,看似如此簡單,如今卻再也做不出這種水晶一般晶瑩剔透的樣子。這道蒸山藥得到何紹基、張之洞、樊云門的品題。這是因文人菜而派生出另一種現象,大概留有文人飲宴之后題寫的那樣多的詩句和楹聯,是京城所有餐館難以企及的。當時懸掛于廳堂里最有名的一副楹聯是:“十斗酒依金谷罰,一盤春煮玉延肥。”“玉延”說的就是它的看家菜“蒸山藥”。

廣和居關張是在1935年抗戰前夕。那時候,兵荒馬亂,食物供給困難,北京一批老飯館相繼關張。廣和居舊址,一度成為了京劇名演員金少山的宅子,解放以后,漸漸變成了大雜院。但畢竟院子還在,雕花門樓和大門門柱上的漆皮釘子等老物件都還在,對開的兩扇大門上嵌字聯的第一個字“廣”“和”二字還在,影壁、門房和廚房以及廚房房頂的氣窗都也還在。前幾年,我去尋找廣和居時,大雜院已經是一片廢墟。

■ 白魁老號

白魁老號得益于朝廷,也毀敗于朝廷。后來店家白魁不知什么原因,得罪了朝廷而被充軍發配到了新疆。當時,白魁老號傳給了店里一個叫景福的廚師,景家后人將老店一直堅持到現在,讓我們還能夠吃到這一口燒羊肉。

再說一家老店叫白魁老號。白魁老號最早在清乾隆四十五年(1780年)開張,以燒羊肉在北京拔得頭籌。店名原來叫東廣順,比附的是當時比它更有名的東來順。白魁是最早的店主的名字,因為燒羊肉賣得好,熟客把店主的名字叫熟了,口口相傳,就把店叫成了白魁,老號二字是后來人添加上去的。

老北京講究的吃,和節氣相關,就跟到什么節氣穿什么衣服一樣,到什么節氣吃什么東西。農歷二月二,是龍抬頭之日。這一天在民俗里是接姑奶奶的日子,要把出嫁的閨女接回娘家吃一頓。這一天吃什么,老北京人眼里是有講究的。約定俗成的吃食之一是龍須面。吃龍須面,是要抓住龍須沾點兒福氣的意思,這就離不開吃燒羊肉。

在老北京,最早賣燒羊肉的,最有名的有三家:前門的月盛齋,安定門的成三元,隆福寺的白魁老號。PK之后,醬羊肉前兩家做得出名,但要論燒羊肉這一道時令吃食,最后勝出的是白魁老號。這里固然有其做工精良別出機杼的秘訣,比如要經過吊湯、緊肉、碼肉、煮肉、煨肉和炸肉六道工序。但更重要的是它的老湯。過去做燒肉、醬肉這樣的菜,講究的就是老湯。白魁老號這一鍋老湯是前一年入秋之后(燒羊肉就賣到入秋之前,入秋之后,老北京人就要吃涮羊肉了),就收入大缸,密封起來,深埋在地里,經過一冬之后,保持不變味。一直到二月二龍抬頭這一天才把老湯從地下取出,這一道老湯是他家的獨門秘籍。因為燒羊肉做得好,每年這一天,朝廷要專門派人出宮,手捧著八個朱漆彩繪的捧盒,到白魁老號這里來取定制好的燒羊肉。皇上和太后也要趕在二月二龍抬頭這一天嘗一口白魁老號的燒羊肉,白魁老號想不出名都不成。

白魁老號得益于朝廷,也毀敗于朝廷。后來店家白魁不知什么原因,得罪了朝廷而被充軍發配到了新疆。當時,白魁老號傳給了店里一個叫景福的廚師,景家后人將老店一直堅持到現在,讓我們還能夠吃到這一口燒羊肉。擁有230多年歷史的白魁老號,歷經世事滄桑,人生冷暖,命運跌宕,其中的味道比燒羊肉還有豐富而精彩。我想,這大約應該是今天我們來講北京老飯莊的更主要的意思和意義所在。

謝謝大家今天能夠和我一起分享這種味道。

(肖復興 北京人,畢業于中央戲劇學院。做過大中小學教師十年,曾任《人民文學》雜志副主編。出版各種書籍百余種,關于老北京文化的書有《藍調城南》《八大胡同捌章》《北京人》《北京人·續》等。)(原標題:北京老飯莊的前生今世)