-

沒有記錄!

1891年俄皇太子訪問漢口 稱贊其為東方茶港

2014/8/18 10:59:43 點擊數: 【字體:大 中 小】

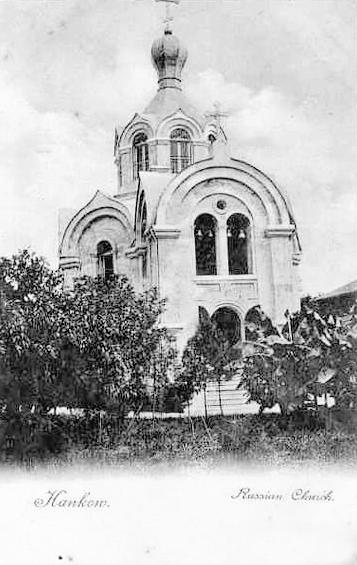

洋蔥頭頂的東正教堂老照片。俄皇太子造訪漢口時,參觀了東正教堂

核心提示

茶到漢口盛,漢口因茶興。1861年漢口開埠后,國外商人進入這個中國深處、長江最上端的港口,從此商貿繁盛,這種景象一直持續到20世紀初。商貿發展也讓漢口在國際上的政治、經濟地位大為提升。“東方茶港”地位的形成,不僅上演著外交大戲,還有商戰風云、金融傳奇,直接推動了近代漢口的崛起,使之成為一座有國際知名度的大都市。

中國茶市之冠的漢口在國際上享有盛名

“世界因茶而認識了大漢口,漢口因茶而享譽全世界”,武漢大學教授、俄羅斯烏克蘭研究中心主任劉再起教授認為,作為中俄萬里茶道的源頭,近代漢口在國際上的崛起與茶葉貿易密切相關。

有學者考證:茶葉是晚清漢口市場最大宗的出口商品,其出口貨值占漢口全部土貨出口貨值的40%左右。絲、茶是中國對外出口的傳統大宗商品,多以廣州為輸出港口,令人驚嘆的是,漢口在辟為通商口岸的第二年,就在茶葉出口方面把廣州拋在了后頭,一躍成為中國最大的茶葉出口基地。

繁盛的茶葉貿易,直接導致了漢口近代海關制度的產生。江漢關的設立,被稱為“漢口開啟城市近代化歷程”的象征。茶葉貿易還使漢口金融業發生質的變化,直接促成了近代銀行系統的產生。這一切,在很短的時間內,使漢口崛起為國內乃至國際的著名商埠。

“一個多世紀前,漢口成為全中國僅次于上海的商貿重鎮,國際上享有盛譽的‘東方芝加哥’。”劉再起教授說。

作為中國茶市之冠,漢口在國際上享有盛名。俄國、英國和其他歐美國家長期的茶葉商貿關系,使漢口成為19世紀末至20世紀初國際貿易的重要港口。作為國際商埠,漢口出口產品最重要的代表就是茶。據民國《夏口縣志》載,漢口茶商的25種茶品曾在南洋博覽會上獲大獎,約占漢口獲得大獎商品總數的64%。

“即使是現在,漢口在歐洲仍具有一定知名度”,武漢市地方志辦公室專家董玉梅告訴記者,因曾經在萬里茶道時期的輝煌,以及在商品國際貿易方面的重要作用,“漢口”比“武漢”在歐洲更具知名度,“尤其是英俄兩國老人,他們大多都知道中國有個漢口。”

俄皇太子造訪,惟漢口行程不變

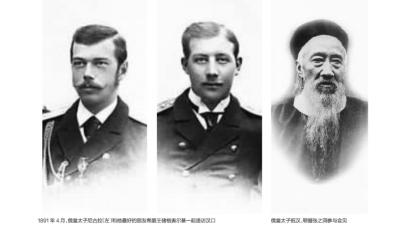

舊漢口有大批俄國茶商,眾多俄國洋行和磚茶廠,是維系中俄經貿關系最重要的地方。1891年4月20日,俄國皇太子尼古拉·亞歷山德羅維奇造訪漢口。俄皇太子這次訪問,參加了漢口俄新泰磚茶廠的周年慶典,會見了俄阜昌磚茶廠廠主、他的表兄巴諾夫。

省社科院“中俄茶葉之路”課題組專家劉曉航教授介紹,19世紀后半葉,俄國鼓吹“東進”的沙文主義情緒甚囂塵上,在“東方派”的鼓動下,沙皇亞歷山大三世作出兩項重大決策:其一是傾全國之財力,修建橫跨歐亞大陸的西伯利亞大鐵路,該計劃于1886年提出,1892年動工,數十萬人艱辛施工,在1904年修通:從彼得堡到海參崴,全長共計9228公里。其二是讓皇太子尼古拉去遠東訪問,目的是為了日后俄國東擴的需要。

1890年,22歲的俄國皇太子尼古拉·亞歷山德羅維奇,也就是后來的俄羅斯帝國末代沙皇尼古拉二世,要完成即位前的例行國外旅行。宮廷為他擬訂旅行路線,涵蓋世界四大文明古國———埃及、希臘、印度和中國。

4月1日,皇太子一行抵達香港。4月5日,乘清廷派出的招商局“江寬”號輪由香港出發,皇太子一行下午抵達廣州,受到兩廣總督李筱荃(李鴻章的兄長)及文武官員的熱烈歡迎。4月8日,皇太子一行離開廣州,經福建、浙江沿海,往上海,從吳淞口進入長江。他們換乘俄國軍艦“符拉迪沃斯托克”號,西行直上漢口。

值得注意的是,俄皇太子訪問數個中國港口城市的計劃行程,在來華途中幾經更改,惟漢口始終未變。對此,武漢地方志辦公室史志專家吳明堂認為,除開茶葉貿易的因素之外,政治地位的重要性是俄皇太子重視漢口之行的又一主因。“漢口歷來被西方列強視作控制中國的橋頭堡,十多個國家在此設有領事館,而英國的勢力范圍最大。俄國人來漢口可以深入了解這里的政治、經濟形勢,以進一步擴大其在漢口、華中地區甚至中國的勢力范圍。”

登樓觀“東方茶港”,蔚為壯觀

記者從《武漢文史資料》,內蒙古草原茶路協會會長孛·烏蘭娜與俄羅斯“偉大的茶葉之路”研究會會長亞歷山大·伊利因合著的《俄國皇太子造訪大漢口鄂督張之洞設宴晴川閣》等文史資料中了解到1891年俄皇太子訪漢的盛況和詳情。

1891年4月20日清晨,俄皇太子一行乘坐的客輪由兩艘俄國軍艦護送,駛進漢口江面。湖廣總督張之洞在晴川閣盛情款待俄皇太子尼古拉,除了兩國交好的程式禮節外,另一個重要因由,就是商談以漢口為起源的華俄茶葉貿易。

交談中,張之洞對華俄兩國之間茶貿甚為贊賞。皇太子也表示十分感謝,并稱他在國內就知道貴國有個漢口,是聞名于世的“東方茶港”,早就想來看看究竟。登樓一覽,果然蔚為壯觀。此次漢口之行,萬分榮幸。

1891年4月21日,俄新泰磚茶廠慶祝建廠25周年,在位于漢口列爾賓街(今江岸區蘭陵路)的新泰茶葉公司舉行了盛大慶典。俄皇太子尼古拉是最尊貴的來賓。當日,新泰磚茶廠兩位廠主——托克馬可夫和莫洛托可夫,阜昌磚茶廠廠主、皇太子的表兄巴諾夫,還有其他在漢口的俄國茶商,都出席了此次活動。

巴諾夫代表俄國茶商,向皇太子介紹了他們在漢口從事茶葉生產取得的業績,并一再強調說,是漢口的“東方茶港”造就了他們的輝煌。俄皇太子聽了很高興,即興祝辭。最后,皇太子連說三個“偉大”:“萬里茶路是偉大的中俄茶葉之路;在漢口的俄國茶商是偉大的商人;漢口是偉大的東方茶港”。從此,“東方茶港”這個名稱在俄國茶商中流傳開來。

有史料載,訪漢期間,皇太子一行還參觀了漢口農產品博覽會,參加了漢口俄國東正教堂(位于今江岸區青島路)的有關儀式。俄皇太子還參觀了漢陽鐵廠,贊譽漢陽鐵廠是東方的奇跡。

恰克圖課堂,至今還會講到漢口

20世紀初,由于海上貿易勃興,一些歐洲國家直接從海路與中國貿易,俄國邊境小城恰克圖慢慢退出歷史舞臺,盡管如此,仍不改這里的漢口情愫。

如今的恰克圖,沒有高樓大廈,沒有車水馬龍,是一座干凈、安寧、民風古樸的小城。對茶道互市歷史,恰克圖人以茶葉博物館的方式永久保存了下來。當時歷史學家費里申在接受本報采訪時說,恰克圖博物館還收藏有120多年前漢口生產的磚茶,磚茶上“新泰”、“阜昌”等當年漢口俄商磚茶廠字號歷歷在目。費里申說,恰克圖的商貿史,漢口起了很重要的作用。“至今恰克圖的小學生上歷史課,老師都要講到漢口;當地人都知道漢口那座東正教堂,當地的報紙、雜志在報道近代歷史事件時,也經常提到漢口。

(記者宋磊 萬建輝 蔣太旭 見習記者潘茜)

鏈接

“萬國交通”,

漢口成逐利沃土

“優越的地理位置,便利的交通條件和本已形成的商貿重鎮,使得漢口成為洋商眼中的逐利沃土。”劉曉航稱,漢口開埠后,歐洲列強一直覬覦著這里,他們利用最惠國利益均沾的好處,各國企業、工廠紛紛援引《天津條約》的有關規定,到漢口經商。一時間,洋人紛至沓來,漢口出現了“萬國交通”局面。

晚清,在漢口建立租界的有英、俄、法、德、日等五國,漢口租界位于江岸區中山大道至沿江大道之間。從江漢路起,依次為英租界、俄租界、法租界、德租界和日租界。迫使清政府簽訂條約來漢口通商的國家,還有德國、葡萄牙、丹麥、荷蘭、西班牙、比利時、意大利、奧地利、日本、巴西、秘魯和瑞士等十數個之多。

看好經濟前景,洋行進駐

董玉梅介紹,漢口開埠后,第一批進入漢口市場的外商組織是俄國洋行,包括順豐、新泰、阜昌等,都為茶葉而來,不久英國怡和、天祥等洋行也涉足漢口茶葉市場。

據劉曉航介紹,當時,外國資本在中國通商口岸開設的經濟組織被稱為“洋行”。“洋行”擁有雄厚的經濟實力,兼營多種業務,它本身就是外國的大型公司,大體分為進出口貿易、出口加工整理工廠、交通運輸及倉棧、銀行、保險等類別。這些公司當時都被中國人稱為“洋行”。隨著漢口國際地位的提升,眾多國外金融機構均看到這里豐厚的金融業潛力,看好漢口經濟發展前景,因此,眾多外國洋行進駐漢口。

僅在1891年前,在湖北經營的“洋行”就有32家,共412個外國商人,他們大都集中在漢口。在這些洋行中,屬英國的居多,約占一半,其次是德國、俄國、美國。在漢口設行的大洋行主要有英商怡和洋行、英商寶順洋行、英商太古洋行、美商瓊記洋行、美商美孚洋行、德商美最時洋行、法商永興洋行、德商禮和洋行等。俄羅斯商人主要有順豐洋行、新泰洋行、阜昌洋行等。

外國銀行中,英國麥加利銀行率先在漢口選址營業。1896年,俄國道勝銀行在漢口設立了分行。漢口本地的大小錢莊和茶商,也逐漸接受了外國銀行的紙幣,漢口商品貿易更加繁榮。

“當時的漢口地理優勢明顯,經濟已經很發達,所以能吸引眾多外商經營、投資,以加強其對華中、西南、西北地區的經濟的控制。”吳明堂說。

曾代表中國本土城市化最高水平

當近代漢口成為萬里茶道上的重要城市后,其國際聲譽日益提升。

據劉曉航介紹,當代美國歷史學家羅·威廉在他的著作《漢口:一個城市的商業與社會》如此評價漢口得天獨厚的地理位置:“漢口以其優越的地理位置與封建社會晚期不可阻擋的商業力量相結合,形成并維持著一個卓越的商業都會,一個代表著接受歐洲文化模式之前,中國本土城市化所達到的最高水平的城市。”

英國記者戴維·希爾所撰《中國湖北:它的需要和要求》中寫道:“從商業角度看來,漢口是東方最重要的城市之一,這里的國內商人,不僅來自湖北省各地,也來自數百里之外的相鄰的各省,它處于外國商人與國內商人在華中的會合處,是一個極好的交易中心,是中國的國際化都市。漢口存在的主要理由就是貿易,它是貨物的轉運中心,并通過市場機制對國內物資的流通進行宏觀調控與管理。”

如今,武漢被譽為“東方芝加哥”廣為人知,據吳明堂介紹,這一美譽出自日本人水野幸吉。1908年,時任日本漢口領事的他,在其所著《漢口》一書中,首次將漢口稱作“東方芝加哥”,“因芝加哥位于美國五大湖的重要樞紐,其在地理、商貿的重要性與武漢具有相似性。”吳明堂稱,因為漢口紗廠云集,還曾被外國人稱為“東方曼徹斯特”。

看中漢口地位,俄英展開貿易戰

19世紀末到20世紀初,俄英兩國在漢口展開貿易爭奪戰。有專家分析認為,表面上看,俄英兩國貿易之爭是爭奪茶葉貿易市場,減少中間環節和成本,但實際上,他們看中的還有漢口日益提升的政治、經濟地位。

據劉曉航介紹,鴉片戰爭后不久,英國園藝學家羅伯特·福瓊(Robert Fortune)連續兩次進入開埠后的長江中下游茶區考察,使得長江中下游的“湖茶”后來居上,促使漢口成為英商從中國進口茶葉的主要采購與集散中心。

英國人在漢口收買茶葉后,一般是裝船運往上海出口。很多外商洋行在上海設總公司,在漢口設支行即分公司。1907年,外商在倫敦設立中國茶業協會,主席W·S·King本人也是上海英商太平洋行的總經理。太平洋行是他父親于1878年在上海創建的,1918年在漢口和福州兩大茶葉集散地設立分號。設在漢口上海路的分行一直營業到1940年,武漢淪陷時期停業。而W·S·King本人是1869年生于漢口的。

與此同時,俄國商人也積極搶占漢口市場。劉曉航稱,1851年中國太平天國運動爆發前夕,俄國從恰克圖進口的中國貨物中茶葉已超過95%,也正是這時,俄國人開始進入長江中下游以漢口為中心的地區直接從地方商人手中收購茶葉,而不是像先前那樣完全依賴于晉商的中介。俄國人直接進入漢口設洋行,更進入羊樓洞產茶區設棧收茶,到1870年代,至少三家俄商都將制茶廠建在漢口或遷往漢口。俄商自己在漢口設廠生產磚茶,此舉取得了競爭優勢。此后,英國商人居于下風,最終退出中國市場。