西安考古發(fā)現(xiàn)

根據(jù)考古學家最新考古發(fā)掘與研究表明,1300年前部分唐朝..[詳細]

微山南陽 古鎮(zhèn)

古運河穿鎮(zhèn)而過從濟寧市區(qū)出發(fā),往南驅車半個多小時,經(jīng)..[詳細]

隋唐運河古鎮(zhèn)

隋唐古鎮(zhèn)景觀之一:五鳳三閣(展示中心)余莉為了加快城市..[詳細]

-

沒有記錄!

家鄉(xiāng)的名山·人祖山:尋根上吉縣

2014/10/30 16:09:59 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

伏羲觀天

窯洞里接受記者采訪

蔡家川葫蘆走廊

吉縣新一代

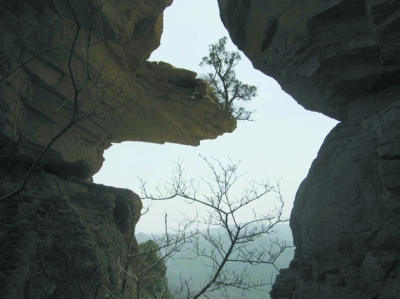

奇石奇景

修復中的人祖廟

殘損的媧皇頭像

蘋果造就一個產(chǎn)業(yè)

傳說故事(剪紙) 袁德榜

傳說故事(剪紙) 袁德榜

媧皇宮前的媧石

為了探訪人祖山,我們來到了山西省吉縣。

正值初秋,黃河壺口瀑布群水量充盈,氣勢磅礴,觀光客擠滿了賓館,對于很多人來說,吉縣這個名字反而沒有壺口瀑布有名。至于人祖山,知道的人就更少。人祖山在吉縣縣城以北,山勢陡峭,風景秀美,山石顯露著國畫皴法的肌理,主峰海拔1742米,建有古老的祭祀女媧、伏羲的廟宇。當?shù)孛裰{說:“人之祖,在吉縣。”與其相應的是這里豐厚的“根祖文化”積淀。

在吉縣縣城的廣場上,“你是我的小呀小蘋果”在周而復始地播放著,大人和孩子們熱烈地擺動著肢體,打破夜的寧靜,廣場的大屏幕上,當?shù)匦侣勌嵝讶藗?ldquo;吉縣的蘋果熟了”,這里真是名副其實的蘋果之鄉(xiāng)。清晨,我們攀登人祖山,沿路的蘋果釋放著誘人的氣息,果農劉守義正帶領家人和幫忙的鄉(xiāng)親摘蘋果,只有紅了一半的蘋果才被摘下。他的兩個讀中學的孩子負責碼放,趁暑假給家里搭把手。這種叫“紅嘎”的品種熟得早,賣價高,也讓果農省了心。

沿著果樹相伴的盤山公路,我們登上開發(fā)了近四年的人祖山文化旅游景區(qū)。而我們認識人祖山,是從一群“成熟的老伙計們”開始的。

“人祖文化的精神,首先是艱苦創(chuàng)業(yè)的精神;其次是包容精神;然后是創(chuàng)造精神。這三種精神融入人祖山,就使它獨特于其他山。”徐同已經(jīng)年過八旬,頂著一頭銀發(fā),眼神里的光彩讓人覺得他朝氣不減,思維之靈活更是讓人印象深刻。他條理清晰地列出了人祖山文化所蘊含的精神特質,并為我們的組稿提供具體建議,這位曾經(jīng)的《語文報》總編輯,對于報紙的業(yè)務依然保持著足夠的敏銳。

“我們人祖山就是一座詩的山,最不缺的就是寫詩的人。”年屆七十的馮彥山說起人祖山來就滔滔不絕,精神矍鑠,仿佛當天的感冒瞬間好了一半。他是全國優(yōu)秀教師,享受國務院特殊津貼,退休后不計酬勞為家鄉(xiāng)文化做整理和探索工作。“移步就是景,沉思就是詩,爬上人祖山就覺得有無窮的靈感往腦子里鉆。”馮彥山意氣飛揚地說道。和馮彥山年歲相仿的鄭中午站姿挺拔,說話鏗鏘有力,他從一開始就建議,要從風光到人文全面開發(fā)人祖山,不能零敲碎打。袁德榜曾是電影公司的美工,他把人祖山的傳說典故用剪紙和連環(huán)畫表現(xiàn)了出來,不會剪紙就現(xiàn)學現(xiàn)用,愛好音樂的他,還用山中三種木材制作了一把低音二胡,時常自拉自唱人祖山民謠。山中蔡家川生態(tài)旅游合作社桃園山莊的窯洞里,從旅游局退休的陜高升在此習字作詩,“住慣土窯忘歸期,行在氧吧自然奇。”他在山上住了好幾個月,種了葫蘆蔬菜,試圖做一份開發(fā)窯洞文化的樣板,現(xiàn)在反而受不了城里的喧鬧了。

在這些老伙計的背后,六十多歲的耿世文是核心人物。這位曾經(jīng)的中小學教師和煤老板,四年前把所有的心血和財力投入到人祖山,決心“重光中華人祖文明第一山,構建全球華人祭祖朝圣地”。他一一說服了幾位老伙計,共同參與進來,“如果是開煤礦,八抬大轎我也不來。”鄭中午這樣說道。好幾位老先生都屬雞,對于文化的熱愛是他們的共同點,我們開玩笑說,耿世文真會算賬,聘請了一班“物美價廉”的“戰(zhàn)斗雞群”。當我們交流提出開發(fā)“磨盤玉佩”“金線銀針”和“觀天定情”等特色紀念品時,幾位老人表示已在謀劃中。

這撥充滿浪漫情懷,又能務實干活的老伙計們覺得,在晚年投身人祖山的建設,是他們的幸福。“愿以殘年報故園,我這塊炭,能燒多久就燒多久吧。”馮彥山道出了他們的心聲。 (蔣新軍 邢兆遠)( 攝影:蔣新軍 閆匯芳 馮彥山)