西安考古發(fā)現(xiàn)

根據(jù)考古學(xué)家最新考古發(fā)掘與研究表明,1300年前部分唐朝..[詳細]

微山南陽 古鎮(zhèn)

古運河穿鎮(zhèn)而過從濟寧市區(qū)出發(fā),往南驅(qū)車半個多小時,經(jīng)..[詳細]

隋唐運河古鎮(zhèn)

隋唐古鎮(zhèn)景觀之一:五鳳三閣(展示中心)余莉為了加快城市..[詳細]

-

沒有記錄!

西子湖畔古書芳——200部珍藏古籍亮相浙江圖書館

2014/11/13 8:51:48 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

11月,在浙江省杭州市浙江圖書館舉行的“冊府千華——浙江省藏國家珍貴古籍特展”,吸引了不少省內(nèi)外古籍愛好者。作為新中國成立以來浙江規(guī)模最大、展品最精的古籍特展,許多難能一見的鎮(zhèn)館之寶都在這次特展上一現(xiàn)“廬山真面目”。

200部珍藏古籍亮相西子湖畔

自雕版印刷技術(shù)推廣應(yīng)用以來,浙江一直都是全國書籍制作與傳播中心,有悠久深厚的藏書傳統(tǒng)。

2008年以來,先后公布的四批《國家珍貴古籍名錄》共11375本古籍中,浙江有753部古籍入選。本次特展遴選出的200部國家珍貴古籍,來自浙江省博物館、浙江大學(xué)圖書館、西泠印社社務(wù)委員會、寧波市天一閣博物館等18家藏書單位。這些藏書中有不少堪稱各個藏書單位的鎮(zhèn)館之寶。

特展較為全面地反映了浙江現(xiàn)存珍貴古籍的面貌,展示了近年來浙江在古籍保護方面的一些成就。特展讓更多的人近距離接觸感受中國古文化的魅力,也借此了解到古籍保護的重要性,提高全社會對古籍的保護意識。

古籍價值評判有何依據(jù)

所謂“一頁宋版書,黃金十六兩”。古籍的價值判斷都有哪些依據(jù)?浙江圖書館古籍部副主任童圣江介紹:“古籍價值判斷講究‘三性九條’,包括年代性、藝術(shù)性和資料性,一本古籍的成書年代、所用紙張、刻印技術(shù)以及書印內(nèi)容都會影響到價值。”

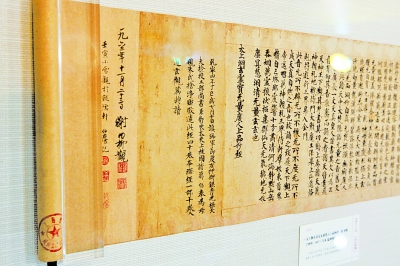

在這次特展中,以存世價值來說,1956年分別出土于浙江龍泉縣崇因寺雙塔、金沙塔內(nèi)的唐代寫本《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經(jīng)》和宋代泥金寫本《妙法蓮華經(jīng)》是特展中年代最早的兩部展品,都屬于國家一級文物。

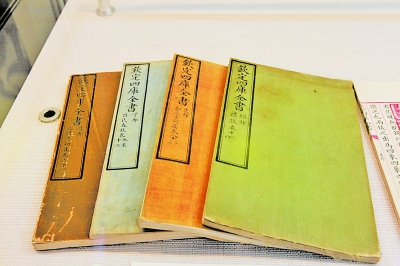

而從藝術(shù)性來看,皇宮內(nèi)廷在書籍刻印上的投入不遺余力,質(zhì)量精益求精。在一個王朝的興盛時期,內(nèi)廷及其所屬機構(gòu)所刊刻的書籍,無論在所用紙墨,還是刻工技藝上,都堪稱上乘。明代內(nèi)府刻本《天元玉歷祥異賦》,因明仁宗朱高熾在位僅一年,用其年號洪熙標示刻書年代的書十分稀少,且在清乾隆時列入禁毀書目,尤顯珍貴。清乾隆內(nèi)府寫本《文瀾閣四庫全書》歷經(jīng)劫難、終得保全的傳奇經(jīng)歷更是讓人驚嘆不已。

部分典籍有意或無意地記錄當時的制度、事實、檔案資料等,成為后人了解、研究某一歷史問題的重要依據(jù)。清代《明文案》填補了歷代總集的空缺,是研究明代文學(xué)的重要文獻。

現(xiàn)有修復(fù)力量嚴重不足

首批12家國家級古籍修復(fù)中心中有兩家“浙”字號,分別是浙江圖書館和寧波天一閣博物館。修復(fù)量大,人員跟不上幾乎是所有古籍修復(fù)中心面臨的共同難題。

“浙圖現(xiàn)有8名古籍修復(fù)人員,一年的修復(fù)量在9000頁左右,如果遇到破損特別嚴重的,量就更少了。”童圣江告訴記者,全國目前專業(yè)從事古籍修復(fù)工作的不足100人,以這個量計算,每個人修上100年也修不完。古籍修復(fù)因為其特殊性,不可能實現(xiàn)流水線作業(yè),大量修復(fù)工作還是需要依靠修復(fù)人員嫻熟的技術(shù),手工完成。而每年僅有少量的畢業(yè)生從相關(guān)專業(yè)畢業(yè)后從事古籍修復(fù)工作。

浙圖現(xiàn)有的修復(fù)人員主要來自浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)校和南京莫愁中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校兩所院校,以與浙圖合作辦學(xué)的浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)校文物修復(fù)與鑒定專業(yè)為例,一屆的畢業(yè)生不過二三十人,而且并非所有畢業(yè)生都在從事相關(guān)職業(yè)。

為了彌補專業(yè)修復(fù)人才的不足,浙江正在著手建立全省的修復(fù)網(wǎng)絡(luò),依托兩個國家級修復(fù)中心,建設(shè)三到四個中心,50個基層修復(fù)站。通過對一些非專業(yè)人員進行培訓(xùn),讓基層修復(fù)站具備換封面、裝書線這樣相對簡單的修復(fù)技術(shù),對古籍進行分層分解修復(fù)。(本報通訊員 嚴蓓蓓 胡耀丹 本報記者 嚴紅楓)