-

沒有記錄!

江蘇考古開啟“潛水時代”

2015/1/14 10:19:54 點擊數: 【字體:大 中 小】

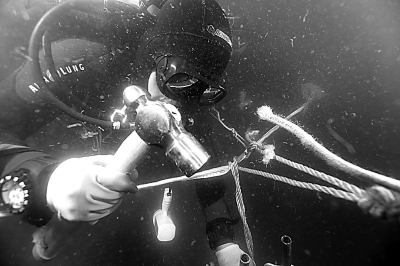

2014年10月10日,考古人員在唐山海港經濟開發區東坑坨進行水下考古。

因洪水肆虐而被深埋水下330多年的“東方龐貝”泗州城,經過三年多的考古發掘,已確定了古泗州城遺址范圍。圖為2014年12月在江蘇省盱眙縣淮河鎮城根村泗州城遺址拍攝的碑座。新華社發

日前,記者從江蘇省文物局了解到,2015年,江蘇考古學家將對江蘇境內水域進行摸底考古,探尋埋藏在太湖、洪澤湖等湖底的“水下寶藏”。茫茫水下,究竟隱藏著什么樣的歷史秘密?我國水下考古現狀如何,存在哪些難點?對此,記者進行了調查采訪。

水下考古成考古“攻堅戰”

備受關注的隋煬帝墓入選“全國考古十大發現”、大運河成果入選《世界文化遺產名錄》、古泗州城發掘有新進展……2014年,江蘇考古交出了一份漂亮的成績單。2015年,水下考古將成為江蘇文物工作的重點。

“歷史上由于火山爆發、地震、海嘯等自然災變,一些位于水邊的居址、港口、墓葬等沉沒于水中,再加上古時候有不少船沉沒在水底,因此,在未知的水底,存在大量文物。”南京大學歷史系教授賀云翱說,水下考古是以人類水下文化遺產為研究對象,對淹沒于江河湖海下面的古代遺跡和遺物進行調查、勘測和發掘,開展水下考古,保護水下遺產,是我國考古工作的重要組成部分。

“江蘇是沿海省份,自古有‘魚米之鄉’的美稱,擁有太湖、洪澤湖等湖泊,還有貫穿南北的大運河,水域遼闊。因此,江蘇有水下考古的先天地理優勢。”江蘇省文物局局長劉瑾勝說,2015年江蘇將聯合國家文物局水下遺產保護中心,對江蘇境內太湖、洪澤湖等水域進行摸底考古。

“大運河成功入選《世界文化遺產名錄》,作為大運河的核心省份,運河文明滋潤著江蘇的一方水土。”賀云翱說,“水下考古除發掘水下的古代遺址、打撈沉船和水下文物外,還研究古代造船術、航海術、海上交通和貿易等,對于了解人類文明的進程,揭示人類活動歷史具有重要意義。”

中國的水下考古工作起步較晚,始于20世紀80年代。不少專家表示,水下文物是我國文化遺產的重要組成部分,隨著科技進步和國力增強,我國的水下考古研究工作將進一步加強。經過20多年的探索和發展,我國水下考古隊在渤海、黃海、東海、南海四大海域先后進行了多項水下遺址的調查、發掘工作,成果豐碩。此次江蘇將考古工作重點定位在水下考古,契合了我國的海洋戰略和經濟社會的發展。

水下考古的腳步從未停歇

從福建連江縣定海到海南文昌市寶陵港,從山東長島到廣東新會,渤海、黃海、東海、南海四大海區,都是中國水下考古隊伍的“主戰場”。全國范圍內的水下考古工作也一直在如火如荼地進行。

2013年11月,“南海一號”全面發掘工作啟動。“南海一號”為國內發現的第一個沉船遺址,距今800多年,是迄今為止世界上發現的海上沉船中年代最早、船體最大、保存最完整的遠洋貿易商船,船上載有6萬至8萬件文物,其中有不少價值連城。對其進行研究為復原海上絲綢之路的歷史、陶瓷史提供極為難得的實物資料,還可以獲得陸上考古無法提供的信息。

“以前主要考古任務由國家博物館承擔,為了進行有效的資源整合,國家成立了水下考古中心,地方考古隊買不起的設備、不能獨立完成的工作以及進行水下實驗的專項基金都可以由國家統一安排。”南京大學歷史系教授黃建秋說,“越來越多的人意識到水下考古與水下文物保護的重要性,這不僅令人欣慰,而且對推動水下考古的發展具有實實在在的效用。”

水下考古依舊長路漫漫

盡管我國的水下考古工作馬不停蹄,并已初具規模,但仍存在不少制約因素。

“水下考古只完成了整個文物保護工作的三分之一,后期的保護工作更艱巨。”江蘇省文物局工作人員向記者介紹道,海底文物面臨脫鹽問題,一旦文物出水,保存環境急劇變化,水飽和狀態被打破,其毀壞速度非常快。不同質地、不同類別的器物對保護的要求不盡相同,特別是船體等有機質文物尤為脆弱,保護處理主要是脫水、脫鹽、鐵質文物去銹等。

“南海一號”古沉船所采用的整體打撈,是我國乃至世界水下考古的一次創舉,但目前對“南海一號”沉船的相關研究一直進展緩慢。從2006年起,專家就開始對“南海一號”古沉船所處海水環境、泥樣等進行分析,并不斷對古沉船所需的溫度與光照條件進行實驗。“在海水中沉睡了幾百年的文物,飽水度高達700%,一旦脫離了原來的環境,容易引發各種問題。海水中的文物出水后需要脫鹽、脫水,還要考慮到光照、壓力等方面的因素。除了瓷器,木材、鐵器的保護也是難題。”賀云翱說。

“水下考古對考古隊員來說也是一件極具挑戰性的工作。除了要具備專業的考古技能以外,更重要的是他們的潛水能力和如何在水深流急的環境中隨機應變。”參與過“南海一號”沉船打撈工作的崔勇對記者說。

“在能見度很差的海底,只要你的手離開海底固定物兩秒鐘,人就會不在原地,而且完全不知道自己會被湍急的暗流沖到什么地方。”崔勇告訴記者,在10多米甚至更深的水下進行調查,下水前先要探測清楚海水的水深、流速,因為流速影響人的泳速,過快或過慢都有可能使人無法完成發掘工作。受氣瓶容量所限,通常每次在水下只能停留半小時,時間一到必須馬上出水,發掘時間相當有限。

“海底長期堆積起來的人類文化遺存豐厚,比大陸上任何時代存在的遺存都要多。每一艘沉船,都相當于我們陸地考古的一個遺址,是一個時代高度濃縮的標本,通過對有關信息的捕捉,可以充分地揭示那個時代的海上貿易方式,再現真實可信的歷史細節,這是文獻資料所不能代替的。”考古專家鄒厚本表示,中國有遼闊的海疆、豐富的內陸水域,曾經輝煌的航海史更是留下了豐厚的水下文化遺產,因此,水下考古也承載著復原中華海洋文明的夢想。

(本報記者 鄭晉鳴)