- 1、一汪清泉好洗筆——說說筆洗的講究

- 2、南陽“烙花張”

- 3、珍稀古玩郵品炫目亮相

- 4、佛像收藏:冷門轉身變天價

- 5、中國黃石硯

- 6、玉鐲歷史悠久升值潛力巨大

- 7、南陽博物館收藏的明代刻銘硯

- 8、劉紅軍 細說硯文化

-

沒有記錄!

- 1、珍稀古玩郵品炫目亮相

- 2、一汪清泉好洗筆——說說筆洗的講究

- 3、水晶第一人仵應汶精美水晶作品

- 4、南陽“烙花張”

- 5、獨山玉老料收藏的五個渠道

- 6、佛像收藏:冷門轉身變天價

- 7、中國黃石硯

- 8、玉鐲歷史悠久升值潛力巨大

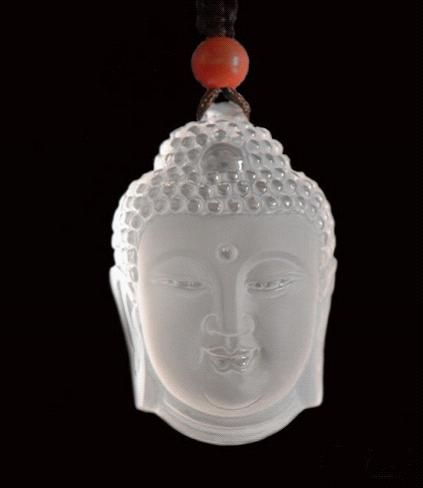

佛像收藏:冷門轉身變天價

2013/12/2 17:16:52 點擊數: 【字體:大 中 小】

對于啟動較晚的中國佛像藝術品市場而言,在短短10年時間里,從曾經的收藏冷門,轉眼成為近年來拍賣場上炙手可熱的搶手貨,并頻現天價,佛像藝術再次迎來新的市場熱潮。

追溯國內佛教藝術拍賣歷史,最早當屬2004年中國嘉德推出名為“尊崇之美”的專場,成為內地首次金銅佛像專場拍賣,敲響了內地佛像專拍的第一槌。隨后,多家拍賣公司也推出金銅佛像專場拍賣,佛像藝術的價值逐步得到市場肯定。佛像市場行情的飛漲當屬2006年香港蘇富比的佛像專場拍賣,高72.5厘米的鎏金釋迦牟尼佛像(“大明永樂年施”款)以1.2359億港元成交。這一專場拍賣,以及永樂造像的天價成交額,將中國佛教藝術品的拍賣和收藏帶入到內地的拍賣市場,成為繼明清官窯瓷器之后的第二個主流板塊。

這一專場拍賣形成了佛像收藏的一輪熱潮,也拉動了佛像板塊的整體行情。在隨后兩年,一批佛像精品涌入市場,佛像的價格也得以快速上揚。然而,由于買家群體的根基不穩固,佛像市場投機成分較大,價格很快回落,2008年至2011年,佛像市場整體進入調整期。

然而,自2012年以來,在藝術品市場其他板塊紛紛進入深度調整期時,佛像藝術板塊卻逆勢上升,掀起了新一輪的佛像藝術熱潮,各類佛像藝術論壇、展覽活動不斷,各大拍賣公司也加大了佛像拍賣的力度和規模,并推出了佛像專場拍賣。

在今年的香港蘇富比秋拍上,以2.36億港元成交的明永樂鑄銅鎏金釋迦牟尼坐像,再次將佛像藝術品市場推向了另一個發展高峰。有專家表示,天價成交的這尊佛像,可視為佛像藝術品第二輪價值成長的結果,表明佛像藝術品市場已達到成熟階段。在近10年時間里,中國佛教藝術品市場基礎逐漸被夯實,迎來了一個新的發展階段。

在國內,佛像過去都被劃入文房雜項的板塊,只是最近這幾年才逐漸脫穎而出成為獨立的品種,但純粹收藏佛像的群體仍是小眾,并且多是從興趣愛好出發。然而,由于近幾年來拍賣市場的快速膨脹,也吸引了一些投資人士,私人或私募基金、私人博物館等方面的買家越來越多。

“在目前明清官瓷器的市場門檻越來越高的情況下,佛像的市場仍屬起步階段,仍是有良好前景的價值洼地,同時,中國兩千年來的文化背景中的佛教影響根深蒂固,所以佛像藝術的群眾基礎與吸引力,將帶領更多中國收藏家繼續加入和主導國內外的拍賣市場。”有專家指出,佛像藝術品價值的回歸代表了中國佛教文化的縮影,收藏者們如何確定自己的收藏目標非常重要,從眾購買是很難有所成就。“藏家們應更多地通過佛像去了解佛教理論和思想,而不是只停留在追求經濟價值或單純的頂禮膜拜上。”【原標題:佛像收藏:冷門轉身變天價】