-

沒有記錄!

凝聚在南陽漢畫像石上的歷史與記憶 (二):喚醒沉睡千年的靈石

2013/4/7 19:00:58 點擊數: 【字體:大 中 小】

上個世紀二三十年代,當我們這個民族日益衰弱任人宰割的時候,一批彷徨的知識分子發(fā)現(xiàn)了南陽漢畫像石的價值。面對著凝聚在石頭上的漢代輝煌,他們如獲至寶,感受到了久違的民族自信,他們沉醉其中,仿佛回到了闊別已久的精神家園。他們敏銳地感悟察覺到,這些看似古老殘缺的東西中,依然留存涌動著新鮮的藝術生命的信息與光芒。

大量風格獨特、內容豐富的漢畫像石的發(fā)現(xiàn)和收藏,使南陽這座漢代重要城市在某種意義上復活了,讓人們知道了南陽在漢代文化中不可取代的地位。一位日本學者說:“研究唐代文化要去西安,研究宋代文化要去開封,研究元、明、清文化要去北京,而研究漢代文化只能去河南南陽。”

名家慧眼發(fā)現(xiàn)靈石

在全國漢畫像石分布的四大區(qū)域中,南陽出土的漢畫像石數量最多且風格獨特。但在80年前,南陽漢畫像石還不為人知。它的發(fā)現(xiàn)、保護、收藏和研究,浸透了數代研究者的心血和汗水。

董作賓(字彥堂)是著名的甲骨文研究專家,與郭沫若等人并稱甲骨“四堂”。1923年,還在北京大學讀研究生的董作賓回到家鄉(xiāng)南陽過假期,發(fā)現(xiàn)路旁鄉(xiāng)人蹲坐的大石塊上,銘刻有人物、動物的圖案,那圖案古樸而大氣、粗獷而神秘,絕不是現(xiàn)代人雕刻的。董作賓在附近尋找,驚奇地發(fā)現(xiàn)這樣的石頭不是一塊兩塊,河邊的捶衣石、民宅的基石、路面鋪的石頭上,都有一些類似的“雕畫”。國學素養(yǎng)很高的董作賓認為,這些“雕畫”具有典型的漢代藝術特征。經過認真的考證,他認定這是漢代的遺物。在這以前,人們只知道山東有漢畫像石,沒有人知道南陽也有漢畫像石。盡管由于種種原因,董作賓沒有對南陽漢畫像石做更多的研究,還不知道散落于南陽各地的這些石頭出自何處,有什么用途,但他的發(fā)現(xiàn)讓匿跡1000多年的南陽漢畫像石開始“浮出水面”。

幾年后,南陽籍著名教育家、方志學家張中孚奉命回宛賑災。工作之余,他偶然發(fā)現(xiàn)一些房屋的墻基所用的石頭上有畫像石刻,與山東所發(fā)現(xiàn)的漢代畫像石很相似,于是他“訪拓宛境金石于荒橋野寺,得畫像數石”,“重往尋訪,又得數石”。就這樣,他累計尋訪到40多塊漢畫像石。賑災任務完成后,他帶著40多幅漢畫拓片回到開封。從這些漢畫拓片中,當時的河南博物館館長關百益選取40幅編成《南陽漢畫像集》一書,1930年由上海中華書局出版發(fā)行。《南陽漢畫像集》是介紹南陽漢畫像石的第一本圖集,自此南陽漢畫像石引起全國學術界的關注。

1931年夏,南陽暴雨成災,白河洪水泛濫。位于南陽城西南18里草店村、后來大名鼎鼎的草店古墓被洪水沖刷而出,南陽駐軍宋天才師派士兵挖掘,得文物三擔。這些文物都被偷運出去變賣了。第二年,當時的南陽縣教育局局長孫文青到草店墓察看,這時墓已經被淤泥所埋,只露出石頭墓穴的門楣和梁。孫文青雇人進行清淤,發(fā)掘出漢代陶器碎片,重要的是在巨大石塊所營造的墓穴中,發(fā)現(xiàn)了27塊畫像石。

一年后,他又先后到南陽縣北石橋鎮(zhèn)和廣陽鎮(zhèn)(現(xiàn)方城廣陽鎮(zhèn))的兩座漢墓拓制漢畫像石30多幅,揭開了南陽漢畫像石出處和用途的迷霧,使人們知道南陽漢畫像石原來是漢代人建墓的材料。

在一兩千年的漫長歲月中,不知道多少漢墓被盜掘和拆毀,墓中的珍寶被盜竊一空后,畫像石也被挖了出來。這些畫像石或散落在荒郊野外,或被移作別用,有被當做石凳、捶衣石、腳踏石、上馬石的,有的則成為住房的基石、石級、路面、橋墩。歲月塵封了人們的記憶,沒人知道這是漢代畫像石了,在民間傳說中,這些雕畫的石頭,成為神仙造化的景致。直到董作賓、孫文青等南陽人拂去厚厚的塵埃,才發(fā)現(xiàn)了沉睡千年的漢代靈石。

1933年,已經成為甲骨學名家的董作賓重回家鄉(xiāng)。在南陽城北門外,他發(fā)現(xiàn)了4塊畫像石在野外任憑風雨剝蝕,有的畫面已經模糊不清了。他組織人力,把數百公斤重的畫像石運到南陽民眾教育館保存,隨后,孫文青等人也把所發(fā)現(xiàn)的漢畫像石中能搬遷的移入民眾教育館集中保護。兩年后,在當時南陽專員羅震的支持下,匯集了118塊漢畫像石的南陽漢畫館正式成立,將漢畫像石鑲嵌在回廊式的墻壁間展出,這是全國第一家漢畫館。

在南陽漢畫像石的發(fā)現(xiàn)和保護史上,最不能忘記的是孫文青。在發(fā)現(xiàn)漢畫像石之后的10多年中,包括在艱苦的抗日戰(zhàn)爭時期,他組織同道在整個南陽的范圍內調查尋找漢畫像石。他們以南陽城為起點,往返千里,發(fā)現(xiàn)有散存畫像石的街、巷、村65處,尋找到畫像石700多塊,并把這些畫像石的拓片分編成《南陽漢畫像石匯存》五集出版。

投資建館保護靈石

對中國古文化越有研究的人,越看重南陽漢畫像石的價值。面對南陽漢畫像石,他們會被深深吸引,熱烈地愛上這些古中國人留下的靈石,那種愛,極其虔誠。著名戲劇家田漢先生就是這些人中的一個。

1956年底,時任文化部副部長的田漢來南陽考察工作。在文物工作者的陪同下,他參觀了南陽漢畫館。當聽人介紹說南陽市區(qū)內著名的魏公橋和七孔橋使用了100多塊漢畫像石的時候,他馬上前往察看。撫摩著砌在橋上的畫像石,田漢連聲嘆息:“太可惜了,太可惜了!”他提出了“搶救漢畫”的建議,吩咐隨行的南陽領導,一定要采取臨時保護措施。

幾天后,田漢到方城調查地方戲曲文化。當得知方城縣博望橋上有許多漢畫像石的時候,他不顧雨雪紛飛前往調查。當時交通條件差,在距離博望橋還有數公里的地方,道路被阻斷無法前行。無奈之下,田漢沐著雨雪,面對博望橋的方向深深地鞠了三個躬,表達內心的遺憾和眷戀。

回到北京后,田漢怎么也忘不了風雨中的漢畫像石,他馬上給河南省政府的領導寫信,建議省政府撥出專款,采取有力措施搶救南陽魏公橋和七孔橋上的漢畫像石以及城區(qū)散存的漢畫像石,并建議再建一座漢畫館。河南省政府對此十分重視,1957年撥出專款改造七孔橋,從橋上拆下漢畫像石數十塊,并決定搜集、搬遷漢畫像石所需的經費由財政實報實銷。田漢關于再建漢畫館的建議,也在第二年被采納。

南陽漢畫館始建于1935年,由于發(fā)現(xiàn)的漢畫像石越來越多,它們的這個“家”就顯得十分局促了。1958年,河南省政府撥出2.8萬元專款,建起了一座“漢畫館二代”。這個館展廳面積擴大到近千平方米,陳列方式仍用壁間鑲石的辦法,共收藏展出漢畫像石500余塊。郭沫若先生為新館題寫了“漢畫館”門額。

到上世紀70年代,隨著農田基本建設和城市基建發(fā)展,唐河針織廠漢墓、唐河漢郁平大尹墓、方城東關漢畫像石墓等17座完整的漢畫像石墓被發(fā)現(xiàn)、發(fā)掘。南陽漢畫像石的數量激增,漢畫館藏品由原先的500余塊猛增至1000余塊。為了妥善安置這些千年靈石,1979年,南陽人建起了“第三代”漢畫館。“第三代”漢畫館展廳面積1700余平方米,采用具有漢代南陽畫像石墓特點的“回”字形結構,展出畫像石精品187塊,館藏畫像石總量已達1500塊。

上世紀80年代后期,南陽漢畫館收藏的漢畫像石達到2000多塊,國家、省、市有關部門決定投資新建一座規(guī)模更大、功能齊全,融展覽、旅游為一體的現(xiàn)代化館舍。經過10年的努力,總投資1000多萬元的“漢畫館四代”終于在1999年12月竣工并對外開放。

大量風格獨特、內容豐富的漢畫像石的發(fā)現(xiàn)和收藏,使南陽這座漢代重要城市在某種意義上復活了,讓人們知道了南陽在漢代文化中不可取代的地位。一位日本學者曾經這樣說過:“研究唐代文化要去西安,研究宋代文化要去開封,研究元、明、清文化要去北京,而研究漢代文化只能去河南南陽。”

解讀漢畫喚醒靈石

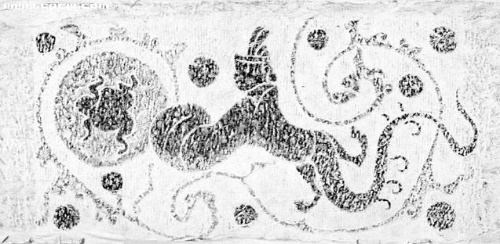

南陽漢畫像石上,有不少“擁彗”圖。彗就是我們現(xiàn)在的掃帚,“擁彗”就是拿掃帚對著客人。如今拿掃帚、拖把對著客人,是很不禮貌的舉動,有“掃地出門”的意思,但在漢朝,這可是必不可少的待客之道。原來漢朝人衣服寬大,常常拖著地,主人“擁彗”待客,是告訴客人,為了迎接您的到來,地面早就打掃干凈了。雖然漢代是中國傳統(tǒng)文化的定型和成熟期,我們今天的文化都是從那時候延續(xù)而來的,但發(fā)展演變到今天,有些東西的意義竟然變得截然相反了。今天人們以龜罵人,漢朝人卻敬龜若神,甚至漢代的印把子都多是“龜鈕”。因為那時候人們把龜視為甲蟲類之首,龜的形象也為古人喜歡,它上圓像天,下方似地,背上有盤若山,四趾轉運以應四時,龜背上玄文交錯,像天上的列宿,因此漢朝人對龜非常尊敬。漢畫像石中,龜也是常見的形象。

在漢畫像石上看到的,更多的是文化的承續(xù)。比如現(xiàn)在我們過年貼對聯(lián)和門神,漢畫像石墓的墓門上也有類似的東西;再比如漢畫像石上雷公、風師、雨師的形象,也是如今民間最常見的“神”。

漢朝文化還沒有受到外來文化強有力的影響,可以說是純粹的本土文化,很多學者因此看重漢文化的研究。南陽漢畫像石一經發(fā)現(xiàn)就引起了廣泛關注,但由于資料有限,只有孫文青等人進行過一些研究工作。建國后,滕固、周到等人從不同角度進行過一些研究。周到在南陽天文畫像石上,發(fā)現(xiàn)了日食和太陽黑子,證明漢朝人的天文學知識足以讓人刮目相看。上世紀六七十年代后,大批漢畫像石墓葬的發(fā)掘為研究工作提供了廣闊的空間。上世紀80年代后,漢畫像石研究全面開花。諸多專家學者從歷史、考古、藝術、天文、民俗等諸多學科將南陽漢畫像石作為研究對象,進行綜合或者專題研究。南陽本地的漢畫像石研究,也十分活躍。上世紀八九十年代,首次全國性漢畫學術研討會、首次專題性學術研討會——“漢畫與古代體育”、首次國際性漢畫研討會,都是在南陽召開的。

現(xiàn)在,美國、日本的學者已經對漢畫像石有了深入的研究,在美國關于漢畫像石的研究還形成了幾個流派。其中日本學者土居淑子提出從墳墓藝術的視角研究漢畫像石。關于漢畫像石的研究,從對單塊畫像石的解釋,發(fā)展到將其作為整個墓葬建筑藝術的重要構件和喪葬儀式過程的組成部分研究,這不能不說是一個歷史的進步。

東南大學張道一、劉道廣兩位先生則提出了建立“漢畫學”的想法。他們提倡研究者跳出對單張畫像石拓片收集、著錄、玩味、欣賞的舊套路,把畫像石置于整個墓葬藝術和喪葬文化中加以研究,深入發(fā)掘漢畫像石所蘊含的文化內涵,著重把握漢畫像石藝術與人的信念、理想之間的關系,確立其在文化史上的應有地位,實現(xiàn)漢畫像石研究文化視角的轉移。

有位專家對記者說,漢畫像石是扇門,你要沒鑰匙,這扇門就是一堵墻,不過是冰冷的石頭;可你要有了鑰匙,呈現(xiàn)在你眼前的就是令人激動的無限風光。