-

沒有記錄!

凝聚在南陽漢畫像石上的歷史與記憶

2013/4/7 19:03:37 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

粗獷奔放、洋溢生命活力的南陽漢畫像石,讓魯迅看到了中華民族鼎盛時期那種強大的民族自信心,他盛贊“唯漢人石刻氣魄深沉雄大”。在生命的最后時刻,他還在牽掛著南陽漢畫像石,是希望其中涌動的生命活力能注入現(xiàn)代藝術,“另辟新境界”。

一段情緣 難以忘卻

2003年11月,魯迅博物館舉辦了“魯迅收藏南陽漢畫展”,再一次把世人的目光吸引到了南陽漢畫像石上。南陽研究者陳江風、曹新洲等人應邀前往講演,他們說,魯迅先生和南陽漢畫像石的文化情緣,令人不能忘卻。這位中國20世紀的文化巨人,在生命的最后時刻,仍渴望看到更多的南陽漢畫像石拓片。

對漢畫像石,魯迅早就傾心。1913年前后,他就開始收藏漢畫像石拓片。到上世紀30年代,魯迅收藏的漢畫像石拓片累計達300多幅,其中大部分是山東漢畫像石的拓片。魯迅曾數(shù)次想把收集到的拓片編輯出版,但由于種種原因,一直沒能如愿。這事讓他牽掛又無奈,在給友人的信中,魯迅說:“上海真是是非蜂起之鄉(xiāng),混跡其間,如在洪爐之上,能躁不能靜……不過無論如何,此事終當了之。”由于收集到的拓片很多是凡品,他請朋友姚克、臺靜農(nóng)等人繼續(xù)代為收集。

到了1935年5月,由于環(huán)境惡劣,身體衰弱,再加上佳品難得,魯迅對這件事心灰意冷起來,他給臺靜農(nóng)寫信說:“收集畫像事,擬暫作一結(jié)束,因年來體力精力,大不如前,且終日勞勞,亦無整理付印之望,所以擬姑置之。”魯迅和南陽漢畫像石的結(jié)緣,就在這個時候。豪放、粗獷、雄渾的南陽漢畫像石,再次喚起了魯迅的熱情。在北京的臺靜農(nóng)給上海的魯迅回信,說自己結(jié)識了幾位南陽朋友,可代為收集南陽漢畫拓片,魯迅立即請求代為收集,“倘能得一全份,極望”。

王正朔是南陽內(nèi)鄉(xiāng)人,上世紀30年代初就讀于北京大學歷史系,他曾聽過魯迅的演講,對先生很敬佩。回到南陽進行地下工作后,王正朔和南陽教師楊廷賓、王正今等人為魯迅收集拓片。他們按照魯迅的要求,派人專程從上海買來紙墨,帶著拓工踏遍了南陽、唐河、方城、內(nèi)鄉(xiāng)等地,搜集了不少漢畫像石拓片。

陸續(xù)收到200多張拓片后,魯迅先生很興奮,他選印漢畫像的愿望重新點燃。

1936年夏天,南陽暴雨成災,搜集拓片的工作被迫停了下來,王正朔把已經(jīng)拓好的寄給了魯迅先生。這時候,遠在上海的魯迅病情已經(jīng)加重,被迫住院治療。即便如此,魯迅收到王正朔的這一批拓片后,仍連夜回信給他說:“橋基石刻,亦切望于水消后拓出,遲固無妨也。”但兩個月后,死神無情地奪走了魯迅的生命。5年后,曾經(jīng)為魯迅東奔西走收集漢畫拓片的王正朔,也在抗日戰(zhàn)爭中英勇犧牲于山西。一個美好的夢想,便在20世紀上半葉多災多難的中國破滅了!

1987年,魯迅博物館將魯迅生前收藏的南陽漢畫拓片整理出版,終于完成了先生未了的心愿。

大漢雄風 傾倒魯迅

魯迅為何對漢畫像石情有獨鐘?因為魯迅傾心“大風起兮云飛揚”的漢風,他希望漢畫像能給現(xiàn)代中國美術提供借鑒,希望漢畫像中所涌動的奔放和自信能注入國人的靈魂。

魯迅曾經(jīng)將歷代藝術加以比較,發(fā)表了許多精湛的意見。他贊揚漢人“閎放”,“魄力究竟雄大”,“唯漢代藝術,博大沉雄”。漢代是中國歷史上一個鼎盛的時代,“雖然也有邊患”,但“人民具有不至于為異族奴隸的自信心,或者竟毫未想到”。漢代藝術“深沉雄大”,顯然也是民族自信心在藝術創(chuàng)作中的展現(xiàn)。從大量漢代畫像石畫像磚的拓片中,魯迅敏銳地感悟察覺到,這些看似古老殘缺的東西中,依然留存涌動著新鮮的藝術生命信息與光芒,表現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文化上升期昂揚飽滿的精神風貌。在民族貧弱的時候,這種精神氣質(zhì)尤為可貴。

正因為這樣,棄醫(yī)從文、希望從精神上救治國人的魯迅先生,才會花費大量的時間和精力收集和保存漢畫拓片。而南陽漢畫像石粗獷豪放,風格獨特,對魯迅也就更有吸引力。

在魯迅看來,漢代藝術是中國美術史的一個高峰。六朝隋唐的畫風,雖然受佛畫影響很大,也還保持著燦爛、明快的風格。

然而宋元以后,由于異族入侵和統(tǒng)治者的高壓,文人畫師多逃避現(xiàn)實,寄情山水,于是,山水花鳥畫充斥畫壇,繪畫幾乎進入一種不食人間煙火的無人之境。漢代畫中的景物是從屬于人物的陪襯,而到了唐宋以后的山水畫里,則是“丈山、尺樹、寸馬、分人”,人越來越找不著了。

是不是遠離人生、能不能看到國人生活和靈魂,這是魯迅評價歷代美術的著眼點,也是他所期望的中國新興藝術的方向。正是由于這樣的原因,他特別推重奔放粗獷、充滿生命活力的漢畫像石,希望當時的中國藝術能從中吸取力量。1935年前后,魯迅一手扶持的中國新木刻運動蓬勃發(fā)展,魯迅在給友人的信中寫道:“唯漢人石刻氣魄深沉雄大……倘取之木刻或可辟一新境界。”魯迅先生心愿未了就撒手西去,但他的思想?yún)s附著在漢畫像石上,影響深遠。

建國后,隨著研究逐漸深入,漢代繪畫藝術被藝術界稱為“純粹的本土藝術”,漢代被理論界稱為“中國第一個藝術熱情時代”。人們從民俗、天文、體育、哲學等諸多角度解讀漢畫像石,研究成果豐富多彩,有學者倡導建立“漢畫學”。漢畫像石真正復活了,重新融入中國當代藝術,融入中國人的血脈。

漢畫像石 四大區(qū)域

兩漢是中國美術發(fā)展史上一個非常重要的階段,無論是雕塑還是繪畫,藝術水平之高,作品數(shù)量之多,題材之豐富,都達到了前所未有的地步。兩漢時期在中國美術史上起著承前啟后、繼往開來的作用。所謂“稟三代鐘鼎玉器雕刻之工,開兩晉唐宋繪畫之先河”,兩漢時期留給我們的是古拙素樸、活潑熱情的藝術風采。

漢代藝術種類不限于畫像石,還有帛畫、壁畫、畫像磚、陶俑等。由于帛畫不易保存,今天所能見到的僅有幾幅了;由于年代久遠,壁畫今天也很少見。相對而言,漢畫像石、畫像磚和陶俑留存下來的較為豐富。就畫像石來說,分布區(qū)域主要有4個中心:一是河南南陽、鄂北區(qū),二是山東、蘇北、皖北區(qū),三是四川地區(qū),四是陜北、晉西北區(qū)。此外河南新密、永城,北京豐臺,浙江杭州,陜西邠縣,也有零星發(fā)現(xiàn)。前3個區(qū)域都是當時經(jīng)濟、文化發(fā)達的中心;陜北、晉西北區(qū)在東漢順帝以前是北方邊防重地,其中心綏德又位于通往西方的貿(mào)易通道上。這些地區(qū),都廣泛分布著可供開采構(gòu)筑墓室石材的山丘。因此,當漢代豪富日益重視厚葬時,這些地區(qū)便發(fā)展起了耗資巨大的畫像石墓。

由于漢代文化融合了許多不同的因素,使得各地的漢畫像石藝術呈現(xiàn)出了不同的題材和風格。如南陽畫像石在楚文化的強勁影響下,突出動物與神人題材,形成了魯迅所說的“稍粗”的、奔放有力、構(gòu)圖疏朗的藝術風格;山東畫像石表達儒家道德理想的歷史人物故事題材居多,形成敦厚渾樸、布局密集的藝術風格;陜北漢畫像石以現(xiàn)實生活為主題,有較多的農(nóng)耕、狩獵等題材,形成質(zhì)樸簡潔、裝飾性強的藝術風格,這里可以看出秦文化和胡文化的影響;四川特有的漢畫像石棺,既是巴蜀地方文化的特殊表現(xiàn),又是中原漢畫像石墓的濃縮。

南陽曾是周王朝與楚國的邊界,春秋戰(zhàn)國時長期屬于楚國。這里是浪漫的楚文化和理性的中原文化長期相遇、融合的所在。楚文化“信巫鬼,重淫祀”,狂放而熱烈,充滿神秘和浪漫的色彩。作為楚國舊地,南陽漢畫中明顯地活躍著楚文化的遺傳因子。楚辭中上天入地、驅(qū)虎駕龍的奇幻意象,都可在南陽漢畫中找到注腳。《山海經(jīng)》、《淮南子》記載的遠古神話幻想,在漢畫像石上大量出現(xiàn)。漢畫像石中展示的陰陽觀、長生術、辟邪和神仙思想,很多到現(xiàn)在還是民間信仰。楚國人拜日、崇火、尊鳳等信仰,促成了漢代人急進、好動的風尚,漢畫像石中之所以多有“車騎出行圖”,那是漢代人自信豪邁、喜好驅(qū)車疾馳的寫照。南陽漢畫像石就是以神性為本質(zhì)的長江中下游楚文化,與以人性為本質(zhì)的黃河中下游儒家文化的完美結(jié)合。

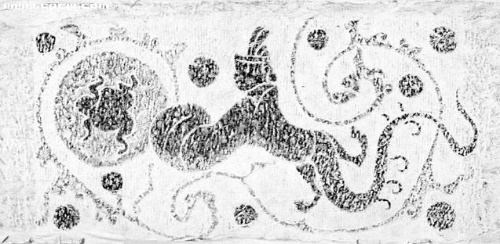

從藝術上說,南陽漢畫與其他地區(qū)漢畫的一個明顯區(qū)別,是它沒有繁密的位置經(jīng)營,沒有分層分格的圖案排列,也沒有把不同的題材羅列在一起,而是一個畫面只表現(xiàn)一個主題,構(gòu)圖疏朗明晰,畫面的情節(jié)關系非常鮮明,是中國美術個性的肇端。

南陽漢畫總體上不重視再現(xiàn)而重表現(xiàn),充滿著夸張、變形和抽象。人面獸身,人身獸面,動物有些部位被大比例地強調(diào),有些部位則略而不計。《蹴鞠圖》中的舞伎,腰部拉細得只成一根線,長袖則變成很長很細的兩條線,人物的細部則全部省略,給人以極強烈的印象。這種形式的運用,使南陽漢畫產(chǎn)生了強烈的力量感、運動感和生命感。