-

沒有記錄!

刀客樊鐘秀生于豫西南

2013/12/9 15:23:05 點擊數: 【字體:大 中 小】

記者 朱金中 文圖

引子

PREFACE

說老實話,我不太愛寫土匪之類的題材。因為這些嘯聚山林、大碗飲酒、大塊吃肉的草莽之輩對于當時的社會來說,更多的是打破了一種舊秩序或者使得這種舊秩序更加混亂。他們很少去嘗試建立一種新秩序,所以他們之于社會,更多的是一種破壞者或者擾亂者。

前幾年有關白朗起義的文章見諸報端后,平頂山一帶的很多讀者打來電話,希望能將豫西“蹚將”的系列文章寫下去。

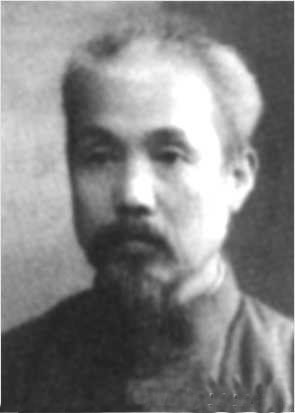

從白朗的“撫漢軍”到張慶的“河南自治軍”,再到樊鐘秀的“建國豫軍”,僅從名稱來看,這一代又一代的傳承,足以說明豫西“蹚將”們在政治上的“演化”過程。如果說白朗起義是揭開了豫西“蹚將”“華麗轉身”的序幕,那樊鐘秀可謂這個過程的“收官”者—他不僅成為一個標準的近代軍閥,而且密切參與到當時的政治中來,還被選為國民黨第一屆候補中央監察委員。

不少熱心讀者希望能看到豫西土匪的“三部曲”:白朗—張慶—樊鐘秀。不過我倒無心寫這三部曲,翻了翻以往的“厚重河南”,我的前輩齊岸民先生曾寫過一個“豫西尋覓刀客身影”系列,將豫西著名刀客“老洋人”張慶做了詳細介紹,有興趣的讀者可以去查找這些文章,寫得鞭辟入里,甚為優雅。

不過年前,平頂山市石龍區作家原草告訴我,樊鐘秀的故居就在石龍區,而且當地還有樊鐘秀的后人,熟知這位末代“蹚將刀客”的舊事,很是希望我能走一遭。

原來在采寫白朗起義時,原草老先生幫了大忙,萬不好推卻。時近年底,我驅車前往平頂山,去尋訪樊鐘秀的故居。

現如今

故居僅剩三間房

平頂山市石龍區是一個新區,道路很是整潔,據說這兩年關停了當地的小煤礦,空氣好了很多。順著石龍區的主干道一路西行,過了大劉村,原草先生指著一條小路說:“這條路就通往咱們上次去看的白朗墓。”