- 1、第七批全國重點文物保護單位之許昌古遺

- 2、揭秘許昌“國保”檔案

- 3、襄城縣心意拳歷史

- 4、銅器舞

- 5、許昌關帝廟的文物價值

- 6、許昌古建筑

- 7、第七批全國重點文物保護單位之許昌古墓

- 8、首次發現中國北方舊石器時代中期狩獵-

-

沒有記錄!

- 1、第七批全國重點文物保護單位之許昌古遺

- 2、揭秘許昌“國保”檔案

- 3、襄城縣心意拳歷史

- 4、銅器舞

- 5、許昌關帝廟的文物價值

- 6、許昌古建筑

- 7、第七批全國重點文物保護單位之許昌古墓

- 8、首次發現中國北方舊石器時代中期狩獵-

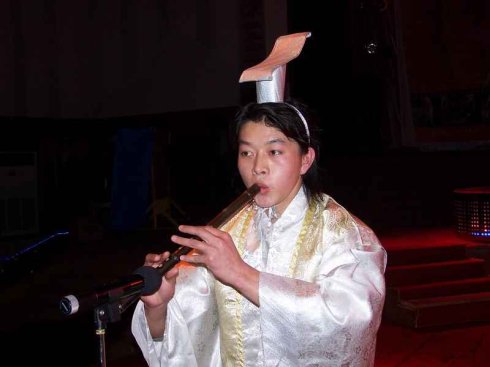

銅器舞

2013/12/25 11:50:26 點擊數: 【字體:大 中 小】

銅器舞,顧名思義,打著銅器跳著舞。

這里所說的銅器是指銅制的打擊樂器,主要有鑼、鐃、鈸、镲,這些樂器的音質各具特色,須一音統領,鼓乃群音之首,所以表演銅器舞離不開鼓。因為是眾人一起表演,舞蹈肯定是動作整齊的集體舞,人們踏著鼓點、隨著銅器的節奏,手舞足蹈。

許昌的銅器舞,有兩個地方比較出名,一個是河街鄉雙龍村,一個是艾莊鄉魯灣村。銅器舞最初是祭祀用的,但這兩地銅器舞的用途卻有所發展和變化,一地源于禁賭,一地源于求雨,最后殊途同歸,都變成了純娛樂。

河街鄉雙龍村的銅器舞始于明朝中后期,他們自稱為“大銅器舞”。相傳,大銅器舞為劉讓所創,他是雙龍村人,曾入朝為官,告老還鄉后,看到村中賭博成風,遂下決心禁賭,經反復考慮,打算成立銅器舞隊,村中人有了豐富的業余生活,自然就不去賭博了。劉讓與族人商定,各家共同集資購置樂器、服裝,每家每天出一名男丁學習演出,不到者交納罰金。劉讓根據自己在宮中所掌握的一些音律編排舞蹈,并結合本地實際進行完善,奠定了大銅器舞的基礎。演練純熟后,劉讓便帶領舞隊走街串巷表演,稱“串門兒舞”,每逢節日或民間集會,舞隊表演節目,為群眾助興。歷經400多年的發展演變,大銅器舞漸漸成為具有濃郁地方特色的民間表演藝術。

艾莊鄉魯灣村的銅器舞始于清朝中期。當時,專門為本地群眾求雨、祭祀而設立的藝術團體——銅器社,每逢天旱,便大展手腳,為民求雨。求雨時,銅器社先在村中找一名比較憨傻的人當偷水者,稱“水倌兒”或“碼子”,水倌兒偷水時,即使是烈日炎炎,也要反穿一件羊皮襖,跑到村外水塘里“偷”一瓶水,這時,銅器社的人裝腔作勢、敲鑼打鼓、吶喊追趕。銅器越打越快,喊聲越來越大,但決不能擒住水倌兒,否則戲就沒法演了。水倌兒把水“偷”回了村中,將水灑到地上,焚香燒紙,求神降雨,求雨儀式結束。下不下雨是老天爺的事,而這種有趣的表演卻深受群眾喜愛,銅器舞的雛形便由此形成。后來,魯灣村的銅器舞演變成了一種娛樂方式,喜慶豐收、逢年過節或每逢農歷正月初七、三月三、九月十三等古剎大會,銅器助興,百姓起舞,這一習俗沿襲至今。1947年劉鄧大軍過許昌時,魯灣村銅器社組織近百人輪流表演銅器舞為部隊壯行,一位團首長聽后贊道:“此銅器能鼓我士氣,壯我軍威!”從此,魯灣村的銅器舞就有名氣了。2007年被列入河南非物質文化遺產名錄后,它的名氣就更大了。

銅器舞的傳承主要靠口口相授、代代相傳,而且,還根據實際情況不斷創新改進,漸漸形成了固定的音樂譜系和舞蹈形式。

雙龍村的大銅器舞所用樂器主要有:鐃12個、大镲6對、鑼6面、小鑼2對、大鼓2面、邊鼓1面、叫鉤4個、老巴6根。約80人共同參演,表演者皆為紅彩褲、綠上衣,另有6面旗幟用于裝飾。在表演過程中,有舞獅配合,每次出場1對舞獅,12個人分3組交替表演,舞蹈動作質樸、粗獷,表演者邊打擊銅器邊舞蹈,還要不斷變換陣形。現存的曲牌有十樣景、單絲辮、雙絲辮、鷂子翻身、小蟲兒鬧竹園5種。十樣景的節律,整齊和諧;單絲辮以輕柔打擊樂為主,比較委婉;雙絲辮是兩組單絲辮一起演奏,類似和聲;鷂子翻身主要配以獅舞;小蟲兒鬧竹園是表演的高潮,小蟲兒是麻雀的俗稱,麻雀在竹園里嘰嘰喳喳地鬧,那還不亂呀!所以這節表演是樂器齊鳴,聲勢浩大,如果不是單邊鼓統領著節奏,表演真亂成了一鍋粥。

魯灣村的銅器舞所用的樂器主要有:鐃8對、鈸8對、挑子鑼8面、雷子鼓2面,另外還配以鞭子鼓、肘子鼓、大鈸等。因為銅器舞第五代傳人王青木組織婦女加入銅器社,引進了小巧的弓子鑼、油梆、小鈸等小型樂器,所以魯灣村銅器舞的樂器種類較多。參演者至少30人,人數多時,可達200人,男著紅、女著綠或清一色紅裝,鮮艷、喜慶,另設各色綢制三角牙旗20面、緞錦旗1面。魯灣村銅器舞保留的固定曲牌有銅器冒、護心鏡、黑虎下山3個,銅器冒又稱洛陽掛,是序幕,只有一個節奏,但聲如洪鐘,可傳數里;護心鏡部分漸入佳境,有3個節奏,節奏漸漸加快,鼓點顯得清脆嘹亮;黑虎下山達到高潮,雖然仍是3個節奏,但聲如虎嘯,排山倒海,震耳欲聾。表演時,執鞭子鼓者為舞隊的靈魂,舉鼓過頭,立于中央,擊鼓指揮舞隊;圍繞著鞭子鼓的是弓子鑼與小镲,表演者敲鑼打镲,變換著墊步、八字步、十字步等步法,比秧歌舞、腰鼓隊都歡快;打大鐃、敲大鼓、打大鑼者在外圍,舞到酣處,敲大鼓者便將鼓槌拋向空中再接住敲,打大鐃者將15公斤重的兩扇大鐃上下翻飛地打,可真得有一大把子力氣。

銅器舞真是祖宗留下的好東西,大家都覺得應該好好傳承下去,可落到實處時,會玩銅器舞的農民寧愿去掂瓦刀壘墻、到城里打工,在他們眼里,掙錢養家糊口才是正經事。作者:韓曉民【原標題:銅器舞】