精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

椅子是如何傳入中國的

2015/12/7 17:26:37 點擊數: 【字體:大 中 小】

最早使用椅子的是僧人

椅子從印度的寺院傳到中國的寺院,在佛教典籍中有跡可循。

譯于西晉的《尊上經》中已經有“繩床”(編者注:指坐具)一詞,說明當時的僧人即使沒有親眼看到繩床,但至少知道印度有此物。此后,譯成漢文的佛書當中亦常見此名。至于中國的僧人什么時候開始使用繩床,唐初的高僧道宣的著作中有一則頗有價值的記載。他說:

中國(即印度)布薩有說戒堂,至時便赴此;無別所,多在講、食兩堂。理須準承,通皆席地。中國有用繩床。類多以草布地,所以有尼師壇者,皆為舒于草上。此間古者有床,大夫已上時復施安,降斯已下,亦皆席地。東晉之后,床事始盛。今寺所設,率多床座,亦得雙用。然于本事行時,多有不便。

他的意思是說,當僧眾舉行布薩(即說戒懺悔的儀式)時,為了讓眾僧保持共同的法度(理須準承),一般都使用尼師壇(即方形布),坐于地上。因為從晉代以來也有僧人使用椅子(繩床),所以有時僧人同時用尼師壇與繩床,而在“本事行”(即僧人出家之前較復雜的種種儀式),兩種坐法并用對執行儀式帶來了一些不便。

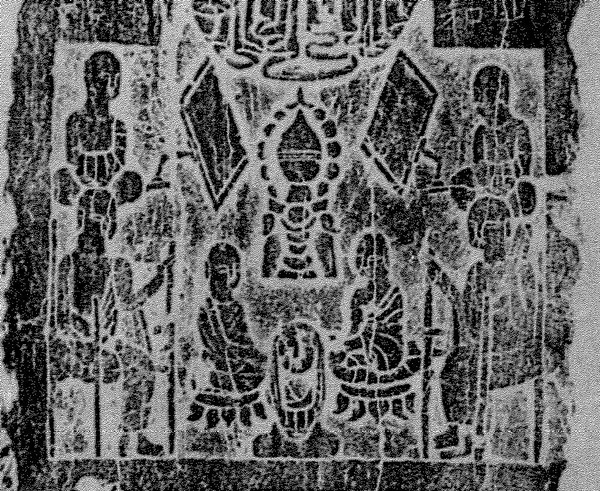

道宣認為在中國的僧人自東晉以來使用繩床,或許是依據梁《高僧傳》的記載。據《高僧傳·佛圖澄傳》,東晉時代曾有一個水源枯竭,佛圖澄“坐繩床,燒安息香,咒愿數百言,如此三日,水泫然微流”。同書《求那跋摩傳》記載宋文帝元嘉八年(431年)求那跋摩死亡的情形時云:“既終之后,即扶坐繩床,顏貌不異,似若入定。”《高僧傳》是在6世紀初葉編成,與此同時的一塊造像碑上有僧人坐于椅子的圖像,可能是中國圖像中最早的椅子。此后,北周武帝天和元年(566年)的造像碑陰面與側面,都有僧人坐椅子的描繪。

北周武帝天和元年(566年)的造像碑,有僧人坐椅子的描繪。

綜上所述,我們可以確定:在6世紀初中國已經有僧人使用椅子。此外,我們可以推測:在東晉,甚至更早,椅子大概已出現于中國的寺院。即使我們以最保守的年代為準(即6世紀初),漢僧使用椅子的證據還是比非佛教的相關資料要早幾百年。

如同印度的僧人,中國的僧人使用椅子的最主要目的之一,是為了禪坐。隋代大師智顗在描述打坐的方法時,曾建議禪者要“居一靜室或空閑地,離諸喧鬧,安一繩床,傍無余座。九十日為一期。結跏正坐,項脊端直;不動不搖,不萎不倚。以坐自誓,肋不拄床”。又如智顗的弟子灌頂論及“常坐三昧”時說:“居一靜室,安一繩床,結跏趺坐。端直不動,誓肋不著床。”與此不同,繩床出現于僧人的傳記中時,坐在其上的僧人通常不是入定,而是“入寂”。如《續高僧傳·僧達傳》云,僧達“一時少覺微疾,端坐繩床,口誦《波若》,形氣調靜,遂終于洪谷山寺”。又如《宋高僧傳·辯才傳》說此僧“十三年冬,現身有疾,至暮冬八日,垂誡門徒已,安坐繩床,默然歸滅”。禪坐也好,靜然過世也好,以下,我們會看到繩床的形象在僧團以外人士的心目中也含有恬淡無憂的意味。

在唐代的寺院,椅子也有較普通的世俗用途,比如說,僧人吃飯時也用椅子。義凈在其《南海寄歸內法傳·食坐小床》中曾批評當時中國僧人吃飯坐椅子(“小床”)時的姿勢說:

即如連坐跏趺,排膝而食。斯非本法,幸可知之。聞夫佛法初來,僧食悉皆踞坐(即垂腳而坐)。至于晉代此事方訛。自茲已后,跏坐而食。然圣教東流,年垂七百,時經十代,代有其人。梵僧既繼踵來儀,漢德乃排肩受業。亦有親行西國,目擊是非。雖還告言,誰能見用?

也就是說,到了唐初,椅子在中國的寺院中已經有幾百年的歷史。而且,那段歲月中,不斷有印度比丘來到中國,也有中國的僧人去印度,但(依義凈看來)中國的僧人仍然沒有掌握使用椅子的正確坐姿。不論唐代僧人的姿勢是否“正確”,對我們來說,最主要是義凈前面的那段話,他指出從很早以來,國外的僧人就把印度坐椅子的習慣介紹到了中國寺院。

從寺院到民間

如上所述,椅子是跟隨著佛教從印度傳到中國的寺院。至于椅子從中國的寺院流傳到一般人房屋內的漫長過程中,唐代的朝廷或許扮演了媒介的角色。

據《貞元錄》,出生于南印度摩賴耶國的金剛智,準備離開印度到中國時,其國王曰:“必若去時,差使相送,兼進方物。”遂遣將軍米準那奉《大般若波羅蜜多》梵夾、七寶繩床……諸物香藥等,奉進唐國。至開元八年(719年)金剛智果然到達洛陽拜見玄宗,此后受到玄宗的優渥禮遇。若此文可靠,則是最早記載非僧人擁有椅子的例子。又,上所提及繪有木椅的天寶年間壁畫,墓主是高元珪,高元珪是高力士之兄,因此可推論當時朝廷中應該也有人使用椅子。到了9世紀中葉,又有皇帝使用椅子的例子。日本僧圓仁著《入唐求法巡禮行記》載,武宗“自登位已后(即841年以后),好出駕幸。四時八節之外,隔一二日便出。每行送,仰諸寺營辦床席氈毯,花幕結樓,鋪設碗壘臺盤椅子等。一度行送,每寺破除四五百貫錢不了”。又如上所引《資治通鑒》記唐穆宗(821—824年在位)曾“見群臣于紫宸殿,御大繩床”。由這些蛛絲馬跡看來,椅子可能是從寺院直接傳到唐帝國的最高層,又從宮廷流傳到民間。

不過,唐代的文獻中,有關帝王資料的比重本來就很大,而明載皇帝使用椅子的記載卻又很少,因此,很難證明椅子的流傳與宮廷的日常生活有直接關系。還有一些記載顯示,除了皇帝以外,也有一些唐代士大夫,由于行政上的需要或個人的興趣到寺院作客,因而與僧人所用的椅子有接觸。

例如,圓仁曾記載,開成三年(838年)十一月“十八日相公入來寺里,禮閣上瑞像,及檢校新作之像。少時,隨軍大夫沈牟是來云:‘相公屈和尚。’乍聞供使往登閣上,相公及監軍并州郎中、郎官、判官等皆椅子上吃茶,見僧等來,皆起立,作手立禮,唱:‘且坐。’即俱坐椅子,啜茶”。又如孟郊詩《教坊歌兒》曰:“去年西京寺,眾伶集講筵。能嘶《竹枝詞》,供養繩床禪。”這些都反映了世人如何接觸到僧人的生活習慣。

如上所述,在三朝的《高僧傳》中,繩床往往與高僧恬淡自在的生活聯系在一起。這種意象對唐代的文人很有吸引力。如孟浩然《陪李侍御訪聰上人禪居》詩:“欣逢柏臺友,共謁聰公禪。石室無人到,繩床見虎眠。”又如白居易《愛詠詩》:“辭章諷詠成千首,心行歸依向一乘。坐倚繩床閑自念,前生應是一詩僧。”大概就是為了追求這種悠然的理想,有些文人也在家中設置原為寺院所有的椅子。如《舊唐書· 王維傳》說王維“齋中無所有,唯茶鐺、藥臼、經案、繩床而已。退朝之后,焚香獨坐,以禪誦為事。妻亡不再娶,三十年孤居一室,屏絕塵累”。

到了五代,椅子與佛教的關系似乎已被遺忘了。在相傳為五代作品的《韓熙載夜宴圖》一畫中,有椅子,也有僧人,但坐于椅子上的人不是僧人,而是貴族韓熙載。據《五代史補》,韓熙載為了過舒適的日子,拒絕為相,南唐后主李煜命令顧閎中畫韓家夜宴,以揭露他放蕩奢侈的生活。顯然,畫中的椅子顯示當時韓家的富貴,與佛教中恬淡寡欲的形象毫無關系。

《韓熙載夜宴圖》

南宋人莊季裕甚至認為只有僧人保留了古人的坐法。他說:“古人坐席,故以伸足為箕倨。今世坐榻,乃以垂足為禮。蓋相反矣。蓋在唐朝猶未若此……唐世尚有坐席之遺風。今僧徒猶為古耳。”總之,到了宋代,椅子已經是一種日常家具。雖然寺院中的僧人在他們的日常生活中仍使用椅子,但寺院以外的人已不再把椅子與佛教聯系在一起。

總結以上的討論,可知約在3到4世紀,跟隨著印度寺院中的習慣,中國的僧人開始使用椅子;在盛唐到晚唐時期,有一部分居士以及與佛教有接觸的人也開始使用椅子;至五代、宋初,椅子開始普遍流行于中國家庭。椅子的歷程可視為佛教影響中國社會的范例,說明傳到中國的佛教不僅僅是一種單純的信仰系統,而且同時包含了許多我們平時想不到的因素。換言之,椅子的歷史顯示,在佛教傳入中國的漫長過程中,除了教理及儀式以外,佛教也帶來了各式各樣的器物及生活習俗。

日本人、韓國人為何仍席地而坐?

以上的討論雖可以告訴我們椅子如何在中國出現、流傳,但并不能解釋為什么椅子成為中國文化日常生活的組成部分。我們只要看一下日本的室內就能體會到這點。正如漢僧一樣,日本的僧人也讀過提及繩床的律典,也看過玄奘與義凈對于印度寺院的描寫。圓仁的日記顯示,日本的中國留學僧也注意到中國寺院中的椅子。而從日本中古時期的繪畫及正倉院的藏品中,可知當時日本僧人確實曾從中國把一些椅子帶回日本。然而,椅子在日本始終不如中國興盛。在近代西方的影響下,日本大量地引進及生產椅子,但即使現在,典型的日本家庭仍然以席子為主,而非以椅子為主。

由此看來,從席子搬上椅子并不是人類文明的必然趨勢。說椅子的出現推廣了衛生習慣,并“對中華民族身體素質提高或許有益”,是“古代文明的一種進步”,是“向純理性方向的發展”恐怕都不能成立。鋪席子的家庭往往講究干凈,屬于席地而坐的文明(日本、韓國、波斯等),通常覺得席地坐比坐椅子舒適。這種問題與兵器及一些其他科技的流傳不同:國家為了自保會學習敵人的優勢兵器;近代,眼鏡從西方傳到中國而很快被廣泛使用,也不出人意外。但用不用椅子,與一個文化的生存沒有直接的關系,用椅子是否比席地而坐方便也很難說。由此可知,由席子轉變到椅子,是基于一些相當主觀的文化因素,而與較客觀的科技及衛生等因素似乎無關。

至于中國人之所以改用椅子的原因,我在前面提到了幾個可能,如彌勒像的普及、椅子在寺院中的運用、非僧人與寺院生活的接觸,以及椅子與悠然平靜的人生態度的聯結。不過,雖然這些因素也曾同樣存在于日本和韓國,但他們并沒有廣泛接受椅子。顯然,椅子的歷史相當復雜,仍有許多待闡明之處。然而,我希望以上的討論說明了一個較小而仍然重要的現象:中國人從低型家具發展到高型家具的過程中,椅子扮演了一個重要的角色,而佛教是這個過程中的關鍵因素之一。

本文節選自[美]柯嘉豪(John Kieschnick)著, 趙悠、陳瑞峰、董浩暉、宋京、楊增 譯,《佛教對中國物質文化的影響》,中西書局,2015年8月。澎湃新聞經授權刊發。

責任編輯:C006文章來源:私家歷史(2015-09-30)

下一條:沒有了上一條:中秋節詩詞

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區