精彩推薦

熱點關注

- 1、鈞瓷發展經歷的幾個重要階段

- 2、比賽競技顯風采,象棋文化得發揚

- 3、鈞窯瓷器的價值

- 4、商丘古城里的“鬧龍街”

- 5、相思樹

- 6、鈞瓷新探尋

- 7、無聲的鈞瓷

- 8、“白蛇傳說”起源于鶴壁淇水黑山

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、鈞瓷發展經歷的幾個重要階段

- 2、比賽競技顯風采,象棋文化得發揚

- 3、鈞窯瓷器的價值

- 4、商丘古城里的“鬧龍街”

- 5、相思樹

- 6、鈞瓷新探尋

- 7、無聲的鈞瓷

- 8、“白蛇傳說”起源于鶴壁淇水黑山

祭灶糖,漸行漸遠的記憶

2013/6/19 16:51:06 點擊數: 【字體:大 中 小】

■編者按 隨著新春腳步的臨近,年貨市場也越來越紅火。當您大包小包地把年貨往家里帶時,還記不記得祭灶糖、傳統年畫、棗花饃……這些傳統的年貨是否漸漸淡出人們的視野?它們會不會有一天從我們的生活中消失?今起,我們為您尋找傳統的年味兒,尋找我們心靈深處的那分記憶。

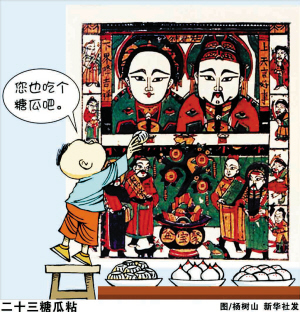

今天是“小年”,民謠云:“二十三,糖瓜粘。”這“糖瓜”,就是祭灶糖的一種。依照傳統習俗,家家戶戶要在這一天“祭灶”,送灶王爺上天,祭灶糖是必不可少的供品。

祭灶糖難覓,兒時記憶漸遠去

為了尋到祭灶糖,昨日,我們來到了關林市場。在副食一條街的各個攤點上,我們難覓祭灶糖的蹤影。大多商戶表示這幾年沒有進過祭灶糖,個別商戶說祭灶糖已經售完。

隨后我們來到了老城區老集、西工區凱旋路等地,也沒有發現賣祭灶糖的攤點。后來,在位于洛龍區的關圣街,一家商戶的攤位上擺了不少包裝好的袋裝祭灶糖。(如圖)攤主告訴我們,早些年,關林附近也有人做祭灶糖,不過后來買的人少了,傳統祭灶糖逐漸消失,現在的祭灶糖大多是從許昌進來的。

在這個攤點上,我們發現盡管第二天就是“小年”了,但來買祭灶糖的人遠比買年畫的人少。來買祭灶糖的市民李女士說,她小的時候,每到臘月二十三,祭灶儀式結束,家人“送”走灶王爺后,盤子里那些粘牙的祭灶糖是她最喜歡吃的零食,嚼著香甜的祭灶糖,她的心里也跟灌了蜜一樣甜。

送灶王爺,寄托美好生活愿景

在“小年”這天祭灶,擺祭灶糖,其實源自一個有趣的民間傳說:“臘月二十三,灶王爺上天;上天言好事,下界保平安。”

洛陽民俗博物館館長王支援說,臘月二十三的祭灶,是河洛民俗文化里一個重要的組成部分。它來源于在這天送灶王爺上天的傳說。由于每家都有爐灶,所以傳說玉皇大帝就為每家都派駐一位監督員——灶神,也就是人們口中的“灶王爺”,來監督這一家一年的所作所為。

因此,祭灶節是各家歡送灶神上天的節日。所以祭灶時,百姓就在位于廚房的灶王爺年畫下,將用麥芽糖熬成的糖稀糊住灶王爺的嘴巴,這樣他就只能在玉帝面前說好話了。

對于祭灶,在很多上了年紀的人眼里,仍然是一項重要而神圣的儀式。“當中擺上一桌供,兩邊配上兩碟糖”,祭祀了“上天言好事”的灶王爺,它就會在新的一年里,保佑家庭吉祥如意,這是一種對未來生活的美好憧憬。

傳統民俗雖淡猶存

盡管愿望很美好,可是大多數人對于祭灶糖的疏離,也是不爭的事實。臘月二十三作為“小年”,仍然是重要的節日,進入“小年”,春節就離人們越來越近了,年味兒也越來越濃了。

市民孫先生在我市一家事業單位工作,談起祭灶糖,他感慨頗多。他說小時候生活在農村,臘月二十三的祭灶可是一件大事,不管家里多窮,也會買上幾根祭灶糖,希望灶王爺保佑自家來年生活能好起來。后來他考上了大學,到城里吃上了“公糧”,隨著物質生活的日益豐裕,尤其現在對他的孩子而言,祭灶的意義與影響已經大不如從前了。

孫先生感慨道,也許祭灶糖的難覓,更多的是人們對于祭灶這一習俗的淡化。

對于祭灶糖的“式微”,王支援有不同的看法。他認為,現在有灶臺的家庭越來越少,而在廚房里張貼灶王爺年畫的家庭也不多了,這是社會發展中不可避免的。同時,灶王爺的傳說對于人們而言,已經漸漸失去了它原本的意義,更多的是一種對民俗與傳統的保留。

所以,盡管現在買祭灶糖的人少了,但是祭灶與過“小年”作為一項傳統的民俗,對于中國的老百姓而言,仍有重要的意義。(原標題:祭灶糖,漸行漸遠的記憶)

責任編輯:C006文章來源:洛陽晚報 2011-01-26 作者:李礪瑾

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度