- 1、寶天曼信合農家樂

- 2、秘書眼中八大前后的劉少奇

- 3、神垕古鎮:在體驗中感受千年歷史

- 4、養子溝主要景點

- 5、朱仙鎮:雕刻歷史 染色傳統

- 6、北青網

- 7、瑞士北極狼 入住鄭州海洋館

- 8、瞻劉禹錫墓 游禹錫園

-

沒有記錄!

- 1、寶天曼信合農家樂

- 2、秘書眼中八大前后的劉少奇

- 3、神垕古鎮:在體驗中感受千年歷史

- 4、養子溝主要景點

- 5、朱仙鎮:雕刻歷史 染色傳統

- 6、北青網

- 7、瑞士北極狼 入住鄭州海洋館

- 8、瞻劉禹錫墓 游禹錫園

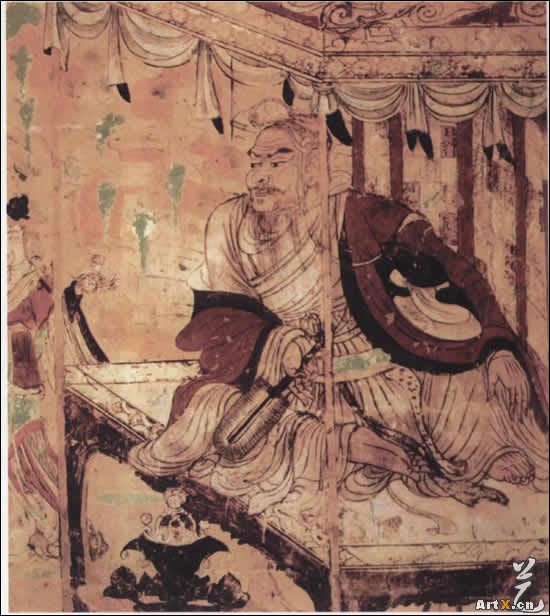

畫家吳道子

2012/4/11 15:32:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

同樣是名滿天下的畫家,活在差不多的盛唐時期,吳道子活了八十來歲,李思訓只活了六十六歲,為什么呢,可能原因就是李思訓畫得特別認真仔細,吳畫圣比較潦草。這種統計后來到了明末,在董其昌那里,更被拿出來作為寫意繪畫可以養生的鐵證。此觀點筆者也頗為贊同,你看西方玩油畫的,命更短,筆者現在不翻書不用度娘,直接報名字,拉斐爾,華托、莫迪格利阿尼、梵高,對了還有卡拉瓦喬,都死于三十七歲,這慘啊,懷疑直接原因是畫油畫更傷精神,體力活兒扛不住。

和大多數唐代畫家一樣,吳道子的真跡不傳,只是通過了徽宗畫院成員的專心摹寫,給我們一個管窺的機會。他和李思訓有個好爸爸不同,史書上稱“少孤貧”,后來憑借畫技,做到縣尉,縣尉什么官,筆者不太懂,瞎猜猜大概約等于分管公安的副縣長。然后進京(這點和今天的畫家沒什么兩樣),認識了宰相啊什么的,做官,弄個王爺的什么“友”當當。就人生軌跡而言,他因為擅長壁畫,早年受到民間的極大追捧,晚年供奉內廷,有點從韓寒變成余秋雨的感覺。

中國人蠻喜歡十八的,十八盤,十八禁,跑到外國去吃羊肉嫁給洋人有胡笳十八拍,騎鶴下揚州有十八摸,人物畫的衣飾,就有了十八描。最早當然是顧愷之,細細的小線條,叫游絲,顧愷之死了很多年,所以要尊稱“高古游絲”,接下來輪到吳道子,他對于均衡平正的細線沒有興趣,給出了波折,史稱“莼菜條”,后來南宋馬和之進一步把動作夸張,就形成了“蘭葉描”。莼菜也好,蘭葉也好,都是江浙的東西,吳道子出生在北方,但是他的趣味和江南暗合,而近兩千年的文化風向,呵呵不客氣地說,都是江南的天下了。

江南是個好地方,好在雨水豐沛,筆墨紙硯和姑娘一樣,都是水汪汪的,所以明朝以后,玩寫意的崇拜吳道子這一路的基本都在江南混,筆者去過幾次內蒙才知道,北方太干,筆上就容易燥。吳道子最有名的故事,就是和這個地區差異有關,叫“一日畫三百里嘉陵江山水”。四川這個地方,對山水畫家來說,比江南還要好,筆墨紙硯更濕潤,姑娘更水靈,最要緊的是,山水的景致又靈氣又險峻,凡是入過蜀的畫家,眼界心胸都會漲一層,遠的不說,中國美院臺柱子陸儼少,就是當年為了躲日本飛機,去的四川,回來就自出洞來無敵手了。

吳道子也是一樣,當李思訓在辛苦打草稿,弄一幅畫三五個月的時間,他卻在縱情山水,瘋玩。玩夠了,都不想回去伺候主子,空著雙手幾乎是被御林軍揪回長安,告訴皇上“臣無粉本,但記在胸耳”,嘁里喀喳一天就涂滿了整堵墻壁,把大小太監嚇得一愣一愣的。這樣的做派,要是文人,在魏晉就會被認可;但是畫畫畢竟是手藝,所以要晚上那么百十來年,大家才傳揚紛紛,哇,好一個天才。

嚴格來說,吳道子和李思訓這樣的畫家,只具備美術史的意義,就好像明朝的四位吳門大畫家,沈文唐仇,只具備商業意義一樣。后繼者人為地把吳道子和王維放在文人畫鼻祖的位置上,很類似禪宗拿著達摩當祖師爺。禪宗草創時期,根本沒有南北之說,神秀進京,武則天要下跪著迎接的,同樣,中國畫原來也沒有南北的分派,繞來繞去我們躲不開董其昌,因為他制定了規則,于是畫畫粗枝大葉的吳道子,從一個民家畫工,成為了巍巍正宗。(原標題:吳道子)