-

沒有記錄!

開封猶太聚落的來龍去脈

2012/3/30 10:31:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

當今時日,已很少有人知曉這樣一個歷史插曲,那就是在地處中原的河南開封,曾長期存在著一個猶太移民聚落。他們世世代代傳承著他們自己的“脫拉”(即《圣經·舊約》),將信仰牢牢根植于內心深處。但隨著1905年開封猶太人最后一位“拉比”(即主教)的辭世,這個孤懸于華夏的“克希拉”(希伯來語之聚落、教派)最終淡出了歷史舞臺。翌年,開封猶太教堂之傳世“脫拉”亦流散于世界各地。繁華事散,人去樓空。回首漫漫征程,重溫樁樁往事,足令人頓起“白云千載空悠悠”之惆悵。

塵封的歷史

明朝末年,天主教在華耶穌會傳教士利瑪竇驚奇地發現,竟有一個信仰上帝的群體早已先他來到中國,并在開封定居多年。這就是被稱為“藍帽回回”的“一賜樂業”教的信眾聚落。

直至現代著名學者陳垣先生于1919年11月撰就《開封一賜樂業教考》,才開始引起學界對開封猶太人身世來源的關注。漢文典籍對猶太教的記載始見于《元史》,元以前似無征。該文詳細考證了該教與伊斯蘭教之異同、教中人物之大略、寺宇之沿革、經文之內容及源流等等。陳垣先生認為:猶太人來華僑居,有漫長的歷史,大致可歸納為始于周、漢、唐等數說。而根據史料,唐朝時已有相當數量的猶太人居于中國。因其不食獸類腿下筋,故而又稱作“挑筋教徒”。

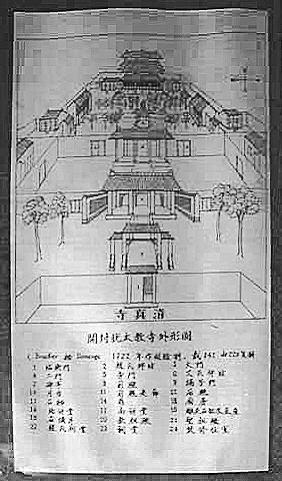

最為著名的猶太人聚居地為河南開封,此地設有猶太教堂(即清真寺),稱西那高刻。至17世紀,有天主教學者深入開封從事研究與探訪,發現教堂存有一部至少擁有五六百年歷史的經典,稱《摩西五經》。頗令人惋惜的是,此珍貴典籍竟于19世紀中葉在動亂與戰火中流失。猶太僑民是否曾將《摩西五經》譯成中文,已無從細考。著名社會學家潘光旦先生曾撰《中國境內猶太人的若干歷史問題》,對開封猶太人之事跡記述考訂頗詳。然潘先生此作雖完成于1953年,但由于種種原因,至1983年方得終見天日。其“氏族與人物”一目中,曾對李姓猶太人之族源予以介紹,其云:李氏即“利微”之改稱。宋元間未改,宋孝宗時,掌教者有利微五思達,至明(可能更早)時,則滿喇(即“比拉”)多屬李姓。李氏乃在華猶太人之著姓,且不乏名人雅士。如清代有猶太后裔名李光座者,于清順治年間考中進土,官至云南按察司副使,改均州知州。堪稱猶太后裔中之俊彥。

在元代,猶太人曾被稱作“術忽回回”。乃因其所奉之猶太教,有不食豬肉、行割禮和每日禮拜等宗教習俗,與回回所奉之伊斯蘭教多相類似之故,加之其參加宗教活動時所纏頭巾為青藍色,至明清時期又得“藍帽回回”或“青回回”之名號。由于與回族較易產生認同,并多有與回族通婚者,隨著時間的推移,使其不少聚落成員逐漸融入回族群體之中。

就當前所掌握之考古資料,雖然早在公元8世紀猶太人用希伯來文字書寫的書信和禱文已在新疆和田和甘肅敦煌被發現,但現存于開封博物館的《重修清真寺碑記》,才是猶太人定居開封最為直接確鑿的證據。據刻于明弘治二年(1489年)的該碑碑文可知,開封猶太人遷至此地并定居繁衍之時間,上限應不遲于北宋年間。然而,據《重修清真寺碑記》碑陰的銘文《尊崇道經寺記》(成于明正德七年,1513年)所載,有開封猶太人“厥后原教自漢時入居中國”之說。另據現存于羅馬的另一《重修清真寺碑記》(成于清康熙二年)之碑文拓片,此猶太聚落還曾自稱早在先秦時期就已來到中國。其有云:“教起于天竺,周時始傳于中州,建祠于大梁。”此說不可輕信。考其理由,蓋開封猶太人開此新說,旨在證明其來華時間甚早,以防周圍諸族人等之歧視。

據史料記載,開封猶太人于明末耶穌會士到來之前,一直未曾知曉“猶太”一詞而自稱“一賜樂業”,而且從尚無慶祝“光明節”之習俗方面考察并推斷,其有可能在很早便已脫離猶太文化中心,且其后亦未曾與之建立聯系。不過亦有另外一種可能,那就是在其到達中國之前,先已滯留他國時間甚久。《重修清真寺碑記》上所記述之“出自天竺”,是否可作為其先抵印度并流連千載,北宋時方起身來華,并最終定居開封,亦未可知。

心靈的歸宿

開封乃北宋都城,當時商賈云集,極盡繁華。據《重修清真寺碑記》,宋代開封猶太人曾相當活躍和興旺,曾“進貢西洋布于宋”,而宋帝為“懷柔遠人”,特發敕令,贊其“歸我中夏,遵守祖風”。并恩準其“留遺汴梁”。這無疑是對開封猶太人合法移民定居最權威之護身符,亦是在其定居華夏時間問題上之力證。在歷史上一直被諸多民族和國家驅趕追殺的猶太人,得以在此安居樂業,其感激之情不言而喻。公元1163年,猶太人建教堂于開封,而此時開封已被金王朝占領,宋朝廷逃往江南并定都臨安。按紀年習慣,應記為金大定三年,但他們卻于明代所撰之碑記中以“宋孝隆興元年”記之。這或可看作是一個弱小民族聚落對曾給予其些許關愛的業已消失的政權予以的衷心回報。

元明兩代,開封的猶太人逐步進入主流社會,或參加科舉,或出仕為官,或多財善賈,或懸壺濟世。因具備政治與經濟實力,猶太人聚落不僅得以生存延續,并出現生機勃勃之氣象。開封猶太教堂于宋隆興元年(1163年)始建,元至元十六年(1279年)重修,明朝又曾重修。

天有不測風云。先是明天順五年(1461年)黃河堤潰泥沙俱下,淹沒教堂,教民作鳥獸散。大水過后,教堂為墟,一片狼藉。然當時開封猶太人經濟實力尚可,捐輸踴躍,教堂得以重修。而天災過后,人禍又臨。據清康熙二年《重修清真寺碑記》記載,明朝末年,闖王李自成率農民軍于明崇禎十五年(1642年)攻打開封。因久攻不下,乃決黃河水灌之。致使當時開封城中幾十萬居民盡為魚鱉,近3000人的猶太聚落毀于一旦。

經此事變,開封猶太聚落元氣大傷。盡管部分災民重返家園,散失的“脫拉”等經卷亦陸續得以修補,但與過去相較,已不可同日而語。不少開封猶太人自此逐漸流散各地,竟有遷徙到云南甚至臺灣者。對于猶太教義之理解與信奉,于此時亦日漸模糊渾沌,聚落呈一蹶不振之象。

至清朝末年,內憂外患,民不聊生,開封猶太聚落亦風雨飄搖。其時當務之急已不是如何持續教務,而是怎樣謀求生存。更有甚者,散居于猶太教堂附近的貧苦猶太人竟將教堂的屋瓦和地皮出售,以糊口度日。清光緒三十一年最后一位“拉比”去世,“脫拉”亦陸續被售與外人。民國初年,開封猶太教堂地產悉數售予當地安利甘(即英國新教)教會。致使作為猶太宗教有形代表之圣經文、圣職和圣所皆已不復存在。就開封而言,此時已是只有猶太人而無猶太教了。

20世紀初,上海猶太社區在得知開封猶太人之狀況后,曾組織“中國猶太人救援會”。而此時該社區基本上是由來自中東的猶太人構成,與開封猶太人幾無淵源。他們函告開封猶太人,可派遣適當人選赴上海學習教義,并籌措資金以助其生活。另外,還致信設于倫敦的猶太人委員會,希望得到資助。而當時正值俄國局勢動蕩,諸多俄國猶太人蒙池魚之災。不久“十月革命”爆發,大批俄國猶太人逃亡至歐洲各地,委員會應接不暇,捉襟見肘,已無暇他顧。上海猶太社區之呼吁未能得到回應,“中國猶太人救援會”只得靠自身努力來盡力為開封猶太人提供幫助。他們陸續將其中部分人接至上海就業,這更加劇了開封猶太人之外移。

20世紀50年代,由于種種原因,居住在上海的猶太人大都離開中國,多遷往以色列或美國。遷至上海的不少開封猶太人又打道回府,重歸于他們心目中的故鄉。當時,開封有數百名猶太人后裔仍居住于開封猶太教堂遺址附近。因其民族特征逐漸喪失殆盡,因而被納入回族群體之中。

光陰似水,滄海桑田。開封猶太人聚落已成歷史陳跡。然從北宋年間算起,開封猶太人聚落雖孤懸于漢文化包圍之中,卻能夠保持自身特色、堅持自我認同達千年之久。雖與故土遠隔萬里,卻仍心心相印,時光跨越千年而癡心不改,與“自強不息、厚德載物”的中國傳統文化精神殊途同歸,并行不悖。歷經磨難,癡心不改,正是我們應向他們學習的優秀品質;而堅韌執著、孜孜以求,更是我們應從他們那里獲得的精神力量。

藍帽回回

猶太民族是一個偉大的民族,她有著悠久的歷史和古老的文明,對人類社會的發展和進步有著不可磨滅的貢獻。

由于傳統文化、宗教信仰、民族習俗及心理素質諸多因素的交相作用,從公元前4世紀的馬其頓帝國亞歷山大國王開始,猶太民族一直處于被歧視、被虐待的地位。進入中世紀以后,隨著基督教逐步為羅馬帝國所接受及其國教地位的確立,致使對猶太教的迫害更加殘酷。猶太人被迫離別故土,四散流浪。

據1947年統計,全球有猶太人1500萬,其中以色列310萬,美國600萬,前蘇聯210萬,尚有380萬流落世界各地。其中有一部分在宋代的時候就流落到了中國。

宋徽宗趙佶在位期間,一大批猶太人抵達北宋都城東京(今河南開封)。北宋政府批準他們在京城定居落腳,結束飄泊生涯,并協助他們開展經營,維持生計。還尊重猶太民族的宗教信仰和生活習俗,在東京設立了猶太教堂——“一賜樂業教堂”。因為以色列是天使賦予的名字,所以猶太人更樂于稱自己的宗教為以色列教,即“一賜樂業” 教。不過,在民眾中間還有一個更通俗的名稱來稱呼猶太教——“挑筋教”。原來,在猶太教經典《創世紀》中說,雅各在與天使角力當中腳筋受傷。由此,宗教律法書關于飲食的第六條規定:不準吃牛羊蹄筋。因而,他們雖然身處異地,生計維艱,依然嚴守教觀,樂為“特選之民”。遂稱為“挑筋教”。

在這片寬容的土壤中,猶太人與中華民眾融洽相處。回回一詞的來歷便是猶太人在華夏大地上變遷融合的產物。起初,宋代稱回鶻為回回。10世紀中葉時,西遷的這一支回鶻在中亞建立了阿拉汗王朝,接受了伊斯蘭教,致使回鶻的生活習俗日趨穆斯林化。猶太人定居東京時,回鶻穆斯林化業已百年有余,并被人們親切地稱為回回。由于猶太人生活習俗與穆斯林很是相近,加之他們常以藍布纏頭,故被稱為“藍帽回回”。從而成為中華民族的一分子。

光明節

亦稱“圣殿節”,源于猶太人為紀念公元前2世紀猶太人戰勝敘利亞人,奪回圣殿耶路撒冷,于獻燈時發現殘存之燈油只可供一天之用,卻奇跡般連續燃燒達8天之久,故而成為猶太人節日。(原標題:開封猶太聚落的來龍去脈)