精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

寧波王陽明見證豫北運河繁華

2016/2/26 9:41:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

第十二站:鶴壁·下一站:安陽

“云溪燕語衛(wèi)水舟”,詩中的“衛(wèi)水”指的就是中國大運河流經鶴壁段的河流,當年這里的黎陽古城和運河相依相伴,催生了繁榮的經濟和燦爛的文化。千年后的今天,“大運河:我們未來的生活”全媒體行動采訪團千里迢迢來到第十二站鶴壁,探訪其承載的悠久歷史和豐厚的文化遺產。

古橋、古城墻、古糧倉見證運河繁華

中國大運河(鶴壁段)大運河流經浚縣,全長71.1公里。“這段河流起源于公元204年曹操興建的白溝;隋唐時它稱永濟渠,向南與黃河相通,向北到北京;宋元時更名為御河;明代改稱衛(wèi)河并沿用至今。”浚縣文物旅游局局長裴順昌介紹,“雖然它曾經幾易其名,但是其河道走向基本沒變,至20世紀70年代初斷航,通航近1800年,現在它在排澇、泄洪和農田灌溉方面仍發(fā)揮著作用。”

記者在浚縣看到,古城墻還在,但伴著城墻的衛(wèi)河水已經干涸,河底可見淤泥,城墻西門外衛(wèi)河上的一座五孔古石橋古樸厚重,特別引人注目。“這座橋名叫云溪橋,始建于明正德三年(1508年),它是古代浚縣境內衛(wèi)河上唯一的橋梁,也是衛(wèi)河全線僅存的兩座保存較完整的古橋之一(另一座是新鄉(xiāng)的合河石橋),見證著運河興衰變遷。當年衛(wèi)河上風景如畫,‘十里城池半入山’、‘云溪燕語衛(wèi)水舟’,為浚縣八景之一。”裴順昌介紹。

作為中國歷史上大運河的重要組成部分,浚縣運河的漕運作用非常明顯。“古糧倉黎陽倉就是明證。”裴順昌告訴記者,“去年聯合國教科文組織專家來到浚縣段運河考察后,非常認可此段運河的真實性和完整性,特別是考察了黎陽倉之后,他更贊揚其原真狀態(tài)。”

記者來到位于浚縣城關鎮(zhèn)東關村大伾山北麓的黎陽倉遺址,這是公元583年隋煬帝在運河邊修建的國家糧倉,它是隋代永濟渠沿線最大的官倉,與洛陽的洛口倉齊名。2011年,在南北長240米、東西寬160米的范圍內發(fā)現了圓形儲糧窖倉33個。裴順昌用“倉廩實而知禮節(jié)”來形容這些糧倉對維護國家政權的重要性,他贊嘆古人的智慧,“浚縣自古就是糧食豐產區(qū),有‘黎陽收,顧九州’的美譽,黎陽倉所在的位置離縣城只有5公里,是當時著名的渡口,便于把黃河以北的糧食漕運到洛陽和長安。黎陽倉在戰(zhàn)略位置上也很重要,它靠近黃河,為兵家必爭之地,糧倉建在山坡上,一方面便于保存糧食,另一方面易守難攻。”

王陽明曾留詩賦在豫北

讓記者意外的是,浙東學術代表人王陽明曾經來到浚縣講學,并留下了一首詩和一篇賦,為當地運河文化留下了濃墨重彩的一筆。

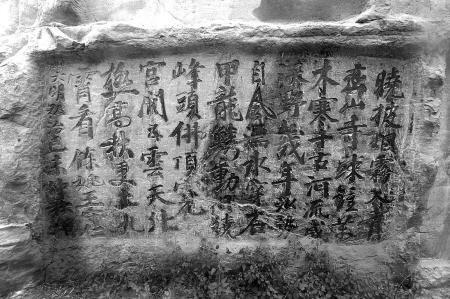

浚縣大伾山有460余處摩崖石刻,其中在山巔大佛寺的右側,記者看到了王陽明真跡《大伾山詩》行書碑刻,詩歌全文為“曉披煙霧入青巒,山寺疏鐘萬木寒。千古河流成沃野,幾年沙勢自風湍。水穿石甲龍鱗動,日繞峰頭佛頂寬。宮闕五云天北極,高秋更上九霄看。”落款是“余姚王守仁大明弘治巳未仲秋朔”,字體清逸遒勁。

裴順昌介紹,這是明弘治十二年(1499年),27歲的新科進士王陽明奉旨護送兵部尚書浚縣人王越靈柩回家鄉(xiāng)安葬期間所留。王陽明的《大伾山賦》為中楷行書,其中有“山河之在天地也,不猶毛發(fā)之在吾軀乎?千載之于一元也,不猶一日之于須夷乎?”的句子,落款時間為“巳未重陽”。“從詩、賦的落款時間看,王陽明至少在浚縣停留了一個月。詩中他除了對大伾山風光的贊譽,還充溢著對人生的激情。賦則文情并茂,表明了其辯證思想和曠達博大的胸懷。”

雖然沒有記載表明王陽明是否沿著運河到達浚縣,但他在詩中有兩句“千古河流成沃野,幾年沙勢自風湍”,印證了當時運河帶給浚縣的富庶。“明朝時,凡是漕糧入京和蘆鹽入汴,都必須從浚縣運河通過,繁盛時運河上船不下千艘,當時浚縣有‘賽江南’之稱。”裴順昌說。

王陽明這首詩和賦沒有收錄在《王陽明文集》中,但在記載他語錄和論學書信的《傳習錄》中寫道:“先生未第時嘗夢威寧伯遺以弓劍。是秋欽差督造威寧伯王越墳,馭役夫以什伍法,休食以時,暇即驅演‘八陣圖’。事竣,威寧家以金帛謝,不受;乃出威寧所佩寶劍為贈,適與夢符,遂受之。”這表明王陽明登第之前已經和王越神交已久,在浚縣辦完公事后曾接受王越家贈送的寶劍。

據悉,在此期間王陽明還在浚縣講學,后人為紀念陽明先生,把大伾山上建于嘉靖三十九年(公元1560年)的東山書院改建為陽明書院,至今猶存。

責任編輯:C006文章來源:寧波日報(2014-05-24)

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區(qū)