精彩推薦

熱點關注

- 1、雞毛人逗蟾舞(西華縣)

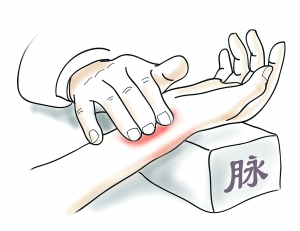

- 2、買氏中醫外治

- 3、沈丘青三彩燒制技藝(沈丘縣)

- 4、鹿邑虎頭鞋虎頭帽(鹿邑縣)

- 5、沈丘顧家饃

- 6、鄧城葉氏豬蹄制作技藝(商水縣)

- 7、觀堂剪紙(鹿邑縣)

- 8、女媧傳說(西華縣)

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、觀堂剪紙(鹿邑縣)

- 2、伏羲太昊陵祭典(淮陽縣)

- 3、雞毛人逗蟾舞(西華縣)

- 4、買氏中醫外治

- 5、鄧城葉氏豬蹄制作技藝(商水縣)

- 6、沈丘青三彩燒制技藝(沈丘縣)

- 7、鹿邑虎頭鞋虎頭帽(鹿邑縣)

- 8、沈丘顧家饃

周家口木版年畫(周口市)

2016/1/15 16:28:30 點擊數: 【字體:大 中 小】

周家口“木版年畫”技藝始于清朝,傳承七代,已有200多年的歷史,作品以豫東為主要陣地,并遠銷河北、山西、安徽等省市。創始人張佳喻,生于乾隆46年(1781年),15歲學習木版年畫技藝,熟練掌握鉤描、刻板、印刷技術。后自立門號“志遠長”,以制作銷售木版年畫謀生。張佳喻刻工縝密,古樸雅拙,以刻印神像年畫為主,作品多以“灶王”、“門神”、“菩薩”、“玉皇”等為題材,期間張佳喻將所學技藝傳授兒子并十多個弟子。張佳喻去世后,由第二代傳人張若林及十多名弟子經營著“志遠長”。張若林繪刻穩健、制作精細,在繼承父親技藝的同時,將題材擴大,以戲曲故事與小說題材見長,代表作《空城計》、《搖錢樹》等。后周家口木版年畫技藝經第三代、第四代、第五代人的不斷完善和改進,形成了自己一套獨特的工藝。達到了構圖完整、飽滿、均稱;造型夸張、粗壯、樸實;線條簡練、挺拔流暢的效果,并能完全掌握鉤描、刻板、印刷全套傳統工序,作品內容豐富,工藝精湛。改革開放后,周家口木版年畫第六代傳人抓住機遇,一度蕭條的木版年畫技藝枯木逢春,重新投入經營。

2015年,被列為第四批河南省非物質文化遺產代表性擴展項目。

責任編輯:M005文章來源:印象河南網

下一條:沒有了上一條:觀堂剪紙(鹿邑縣)

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區