-

沒有記錄!

"在滬創業河南人" 報道之四:"甜蜜"中國的河南人

2012/1/2 14:04:03 點擊數: 【字體:大 中 小】

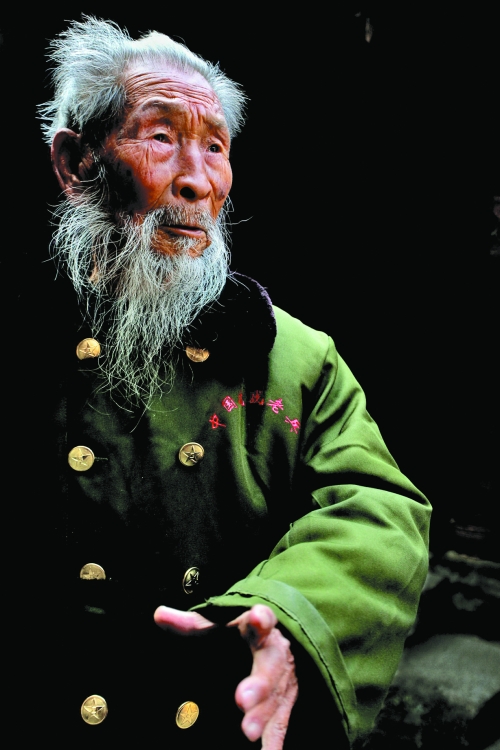

中國糖果業巨子趙啟三

在上海有家用一個個小小糖塊、巧克力壘起來的國內外聞名的企業——中國金絲猴集團有限公司,這個被稱為“甜蜜事業”的大型企業集團,橫跨7省1市,擁有16家成員,產品囊括糖果、巧克力、保健飲料、小食品等四大系列200多個品種。企業有員工7000多人,固定資產7億多元。

引領“甜蜜事業”步入大上海的,是趙啟三,沈丘縣付井鎮人。

“找出路”

說起創業的艱辛,趙啟三說:“一言難盡、不堪回首!”“蹲過碼頭,睡過車站、澡堂,拉板車走村串戶,沿街叫賣,一天、兩天不吃飯是常有的事。現在都挺過去了,不說了!”

1979年的一天,趙啟三被任命為沈丘縣農機修配廠這個瀕臨倒閉廠子的廠長,面對112萬元的負債和37個拿不到工資的職工,他有一種慷慨赴難的神圣感。為給企業找出路,當時他心一橫:轉產!生產食品,農機廠更名為沈丘食品總廠。

不少人為他的選擇捏一把汗。趙啟三說:

“認準的道兒不回頭,再難的事兒不低頭,我就是這么個人。”

沒錢,借!他進縣城,從朋友那里借了2000元錢,作為啟動資金;沒原料,大家對!他發動村里的老鄉們把磨好的面粉拿出來,交給食品廠生產糕點算作投資。趙啟三拿著賣點心的第一筆收入購買設備,生產罐頭。又將賣罐頭的錢拿來生產“金絲猴”奶糖,開始了他的“甜蜜事業”。趙啟三靠著“不回頭”的韌勁兒,到90年代初,食品廠年總產值已達到幾百萬元。1996年10月,成立金絲猴集團,翌年7月,被農業部批準為國家級企業集團。

“跑市場”

“不斷地跑市場是老趙成功的秘訣。”上海金絲猴食品有限公司總經理王寶根如是說。

趙啟三也不避諱:“市場經濟就得跑市場,95%的客戶我都拜訪過。”

1991年臘月,當人們正在興高采烈地準備迎接春節的時候,趙啟三卻率領一幫中層干部闖南京、奔上海,進行市場調查,為企業尋找新的經濟增長點。

為適應市場變化,趙啟三提出一個“變字經”:

“市場變我也變,市場不變我也變,我變引導市場變。”

“在管理及營銷上,我們也都依據市場動向及時求‘變’。我們根據地域特色把全國市場劃為八大銷售區域,在200個縣以上城市設立辦事處,建5000多個專柜,用近8000萬元維護龐大的網絡市場。實行分權銷售,集權管理,應對瞬息萬變的市場。”

和趙啟三一起打天下的趙東旺說:“趙啟三是個‘不回家的人’,他只要有時間,就到處跑,進行市場考察。

“借腦袋”

趙啟三說:“企業依靠人才,人才支撐企業。金絲猴不姓趙,誰有本事誰來干!20多年來,我*‘借別人的腦袋’辦企業。1979年開始搞食品時,當時廠里有三四十人,80%沒上過學。沒辦法,我只有引進大學生,聘請專家。”

“20多年來我和引進來的大學生都是朋友,他們結婚我給房子、婚禮我主辦。他們感到很溫馨,都把金絲猴當做自己的家。現在企業里本科、大專以上學歷的有上千人,高層、中層90%的管理人員是大學生。”

1986年3月,從南京請來的專家在付井鎮突發心臟病去世,趙啟三把給父親準備的木料拿出來給他做了個棺材,像兒子送父親,披麻戴孝為專家送行。趙啟三重視人才的舉動一時被傳為佳話。

“除了‘借腦袋’,趙啟三還注重‘補腦袋’。為提高職工的素質,1993年以來,公司利用暑期生產淡季,從高校和科研單位邀請專家、教授來廠講課。專家教授每講一天課,便付給講課費1萬元。趙啟三認為這個錢再多也應該花,這關系到企業的千秋萬代。不僅‘請進來’,還鼓勵‘走出去’。每年公司要派遣百余名技術骨干到大專院校和企業學習先進技術。正是通過各種學習,金絲猴集團才具備了較高的整體素質,產出了質量高的產品,甜蜜了廣大消費者的心。”上海金絲猴集團總經理宋曉虎說。

“豫滬補”

從開始的借錢、借糧,“借船出海”、“借腦生財”,趙啟三“借”上了癮,后來又發展到“借平臺”:借新加坡和馬來西亞企業家之力,合資成立了裕達食品有限公司,后又成立了中新合資的金隆食品有限公司;借港商之力合資成立了裕恒食品有限公司;1994年,趙啟三又借助上海“國際大都市”的優越環境,成功地兼并了上海一家虧損的國有食品廠。正是有了這個平臺,“金絲猴”集團又購地100多畝,把總部遷到上海。趙啟三說:

“集團總部搬到上海,將為企業更進一步的鑄精品王牌、建百年老店打下良好基礎。”

“隨著企業規模的壯大,所需原材料也將日益增多,集團一方面發揮河南的原材料和勞動力優勢,把河南作為原材料的加工基地;一方面發揮上海的資金、技術、管理、對外窗口等優勢,把上海作為人才聚集和培養的基地,使兩地優勢互補,既可加速企業的穩健擴張,又能帶動兩地的交流和發展。”

國內企業在上海站穩腳跟,無疑是邁向國際化的第一步。“金絲猴”的“遷都”信號,在向人們訴說著他的國際化進程。②9□本報赴上海報道組張靖 李虎成(原標題:"在滬創業河南人" 報道之四:"甜蜜"中國的河南人)