-

沒有記錄!

七旬老翁王中杰編纂鄭州方言“大典”

2012/5/23 9:42:17 點擊數: 【字體:大 中 小】

10月11日,本報刊發《新鄭方言演繹〈撿來的村長〉》后,72歲的王中杰老人撥打本報新聞熱線說,他行程2000公里把鄭州周邊跑了個遍,不是走親訪友,而是調查鄭州方言,他現已將相關地名、稱謂等整理成一本5萬字的材料,希望把方言免費提供給電影演員使用,更想和愛好方言的朋友互相交流。

身邊不少地名音被念轉

“請問he莊在什么地方?”3年前,王中杰正在家門口行走,一位外地人這樣問他。

“他問我,算是問對了,問別的人,還真不一定知道,因為‘he莊’是方言,真正的讀音是‘侯莊’。”昨日,在王中杰鄭州市航海路的家里,他說,這位問路人是外地人,找了很多地方都找不到,主要是方言惹的禍。

他說,他很早就對周邊的方言感興趣,比如“張寨”讀“zha寨”、“王莊”讀“wa莊”、“張溝”讀“zha溝”、“徐莊”讀“xue莊”、“袁砦”讀“yue砦”等。

今年72歲的王中杰是土生土長的鄭州人,老家在十八里河南十里鋪,現歸紫荊山南路街道辦事處。他小的時候,鄭州城區非常小,隨著經濟發展,鄭州的外來人口越來越多,一些外地人初來乍到,聽到轉了音的地方方言往往一頭霧水。

于是,從那時起,他走上調查鄭州方言的道路。

調查方言行程2000多公里

每次調查,他都帶著筆記本、筆,甚至還帶著干糧和水壺,省的在偏僻的村莊吃不上飯。

年輕時,王中杰去過鄭州的不少地方。調查方言時,年輕時的記憶已發生很大變化,他就邊走邊問。每到一個地方,他都找當地人聊天,從聊天中了解方言情況,然后認真地記錄在本子上。

回到家后的第二天,他就把調查的情況進行整理,然后工工整整地抄寫在一個專門的本子上。

前兩年,他騎著自行車四處調查。向南,他經過新鄭市龍湖鎮等地,最遠走到新鄭市郭店鎮盧家橋,東到中牟縣張村鄉,北到黃河邊,西到與滎陽交界處。

去年起,由于年齡大了,騎自行車不方便,他只能趁孩子有空的時候,乘坐孩子的車去調查。

他的調查之路竟走了2000多公里。

鄭州方言已整理出5萬字

現在,他出去調查得少了,在家里研究得多了。年輕時,他當過老師和校長,還當過企業老總,對文字研究并不陌生。

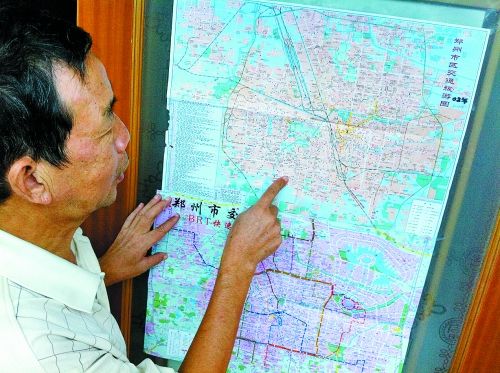

昨日上午,王中杰向記者展示了他的調查成果。

一沓厚厚的草稿紙上,全部是方言與普通話對照,這些方言包括地名、氣象、天象、植物、稱謂等,比較典型的有1000多個詞。為了更準確的記錄這些方言,他還添加了釋義、地址、乘車路線,字數達5萬字。

整理成冊后,他沒有聯系出版社出版。

看到本報10月11日刊發《新鄭方言演繹<撿來的村長>》后,他希望能免費提供給演員使用。昨日,記者聯系該電影劇組人員左明后,他表示可以借鑒使用。【原標題:老翁編纂鄭州方言“大典”】