-

沒有記錄!

管姓起源

2013/3/28 14:37:28 點擊數(shù): 【字體:大 中 小】

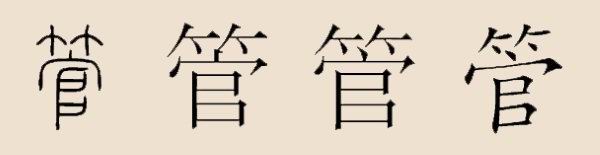

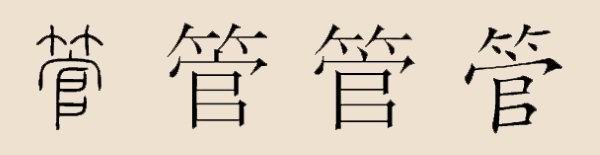

【讀音】guǎn

【管姓來源】

1.出自姬姓,以國為氏。據(jù)《廣韻》所載,周武王滅商之后,封其弟叔鮮(周文王第三子)于管國(在今河南省鄭州管城),世稱管叔。不久,商紂王之子武庚與管叔合謀叛亂,為周公旦所殺。春秋時,為鄭國之地,戰(zhàn)國時屬韓國。管國亡后,其國人遂以原國名“管”為氏。

據(jù)史籍《通志·氏族略》、《中國姓氏起源》及《廣韻》所載,周武王滅商以后建立了周朝,封其三弟叔鮮,史稱管叔在管(今河南鄭州),建立了管國,讓他與蔡叔度一起管理商朝遺民。周武王姬發(fā)病逝后,由年幼的周成王姬誦即位,因為周成王當時才十二歲,年紀太小,就由周公和周召公二人輔政。管叔和蔡叔二人不服周公等,認為周公旦的統(tǒng)治不利于周王朝,于是就勾結紂王之子武庚起兵,聯(lián)合殷商酒族和淮夷民族發(fā)動了叛亂,一直到三年后才被周公旦平息,武庚以叛逆之罪被殺,管叔也以叛國之罪被殺,蔡叔被流放。管叔死后,他的后代就用以前他的封邑名稱為姓氏,稱管氏,世代相傳至今。

2.亦源出姬姓,以邑為氏。周穆王時,將其庶子分封于管邑,其后亦有“管”氏,至夷吾(管仲)始顯于齊。漢有燕令管少卿,皆以邑為氏。參見《通志·氏族略》所載。

據(jù)史籍《通志·氏族略》及《風俗通》的記載,周穆王姬滿執(zhí)政時期,將自己的一個庶子分封于原管叔之邑(今河南鄭州)。傳至春秋時期的管仲,該支家族始顯于齊國。管仲,即姬夷吾,公元前?~前645年,卒謚敬,亦名敬仲,穎上人(今安徽穎上),是春秋時期著名的齊國政治家。管仲原輔佐公子糾,并曾用箭射殺公子小白,公子小白通過裝死才逃過一劫,后公子小白搶先回國即位。他不計前嫌,重用管仲為相,管仲感恩戴德,輔佐齊桓公實施改革,他通過通貨積財,尊王攘夷,九合諸侯,一匡天下,使齊桓公成為春秋五霸之首。管叔因叛亂被殺,身敗名裂,而管仲聲名顯赫,德才兼?zhèn)洌质鼓峦踔苄論P名天下,故管姓子孫尊管仲為管姓的得姓始祖。管仲的后代皆以先祖封邑名稱為姓氏,世代稱管氏至今。該支管氏與管叔之后同宗同源。以前的管叔因叛亂被殺,身敗名裂,而管仲聲名顯赫,德才兼?zhèn)洌质怪苣峦踔苁弦蛔鍝P名天下,故而管氏子孫尊奉管仲為管氏的得姓始祖,史稱管氏正宗。