加入收藏印象首頁(yè) - 名人名家-倉(cāng)頡造字與漢字的發(fā)展

加入收藏印象首頁(yè) - 名人名家-倉(cāng)頡造字與漢字的發(fā)展

漢字是全世界使用人數(shù)最多的文字,也是幾千年來變化最少的文字。幾千年前與漢字一起流行于世的古埃及象形文字、古巴比倫楔形文字以及古印度圖章文字,它們都早已湮沒在幾千年的歲月與塵土里。而只有漢字依然保持著旺盛的生命力,歷盡千年磨難而魅力不減當(dāng)年,依舊承載著幾千年的中華文化精髓。關(guān)于漢字的起源有很多說法,《說文解字》記載:“黃帝之史倉(cāng)頡,見鳥獸蹄箌之跡,知分理之可相別異也,初造書契。”從此,倉(cāng)頡就成了名正言順的漢字締造者。...

本期概述

倉(cāng)頡,史皇氏,黃帝時(shí)的史官。他依據(jù)鳥獸蹄印紋理的不同,想到了創(chuàng)造文字的方法。自此之后,倉(cāng)頡開始根據(jù)物體的形狀,創(chuàng)作漢字;之后又根據(jù)音聲相近,創(chuàng)作出了一些漢字。自倉(cāng)頡造字之后,漢字不斷發(fā)展,它由最初偏向于美觀到偏向于實(shí)用,歷盡數(shù)千年的發(fā)展,才有了我們現(xiàn)在所使用的端端正正的方塊字。本期主題主要介紹倉(cāng)頡的故事和漢字字體的發(fā)展。 相關(guān)資訊

中國(guó)文字的創(chuàng)造神倉(cāng)頡

廣東人民出版社隆重推出一部作家黎正光,長(zhǎng)篇?dú)v史小說《倉(cāng)頡密碼》。是中國(guó)第一部描[更多]

相關(guān)資訊

中國(guó)文字的創(chuàng)造神倉(cāng)頡

廣東人民出版社隆重推出一部作家黎正光,長(zhǎng)篇?dú)v史小說《倉(cāng)頡密碼》。是中國(guó)第一部描[更多]

特色展示

特色展示

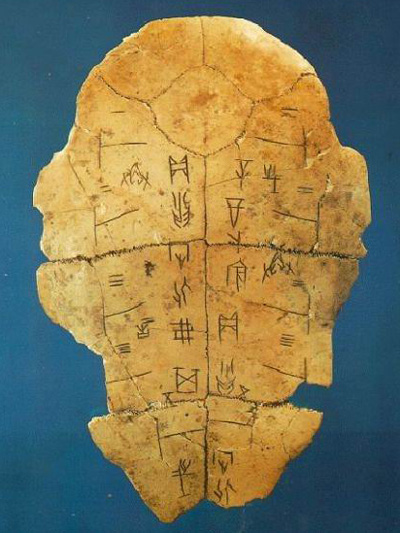

漢字字體從殷商的甲骨文到現(xiàn)在普遍所實(shí)用的宋體字,已有數(shù)千年的歷史。中間經(jīng)歷了從甲骨文到金文的規(guī)整,從金文到大篆、小篆的華美;從大篆、小篆到秦隸、漢隸的實(shí)用,從秦隸、漢隸到楷書的規(guī)范;從楷書到行書、草書的方便。這些字體雖然其使用的時(shí)間有長(zhǎng)有短,但它們都是中華文化的一筆寶貴財(cái)富。甲骨文古樸空靈,有一種天真美。金文嚴(yán)謹(jǐn)端正,有一種厚重美。篆體字挺遒流暢,有一種華麗美。漢隸蠶頭雁尾,有一種頓挫美。楷書平正整齊,有一種端莊美。行書活潑流動(dòng),有一種運(yùn)動(dòng)美。草書縱橫捭闔,有一種氣韻美。...[詳細(xì)]

漢字字體從殷商的甲骨文到現(xiàn)在普遍所實(shí)用的宋體字,已有數(shù)千年的歷史。中間經(jīng)歷了從甲骨文到金文的規(guī)整,從金文到大篆、小篆的華美;從大篆、小篆到秦隸、漢隸的實(shí)用,從秦隸、漢隸到楷書的規(guī)范;從楷書到行書、草書的方便。這些字體雖然其使用的時(shí)間有長(zhǎng)有短,但它們都是中華文化的一筆寶貴財(cái)富。甲骨文古樸空靈,有一種天真美。金文嚴(yán)謹(jǐn)端正,有一種厚重美。篆體字挺遒流暢,有一種華麗美。漢隸蠶頭雁尾,有一種頓挫美。楷書平正整齊,有一種端莊美。行書活潑流動(dòng),有一種運(yùn)動(dòng)美。草書縱橫捭闔,有一種氣韻美。...[詳細(xì)]

推薦展示

推薦展示