-

沒有記錄!

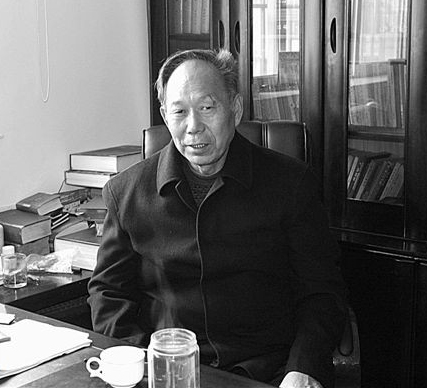

劉向前:從泥水匠到高產作家

2013/10/23 15:14:25 點擊數: 【字體:大 中 小】

最近,聽說我市作家劉向前的小說《鄴下梟雄郭清》要付梓出版,欣然慕名拜訪。據說作家劉向前已經出版了《廣潤紀事》《包工頭》《鄴下梟雄王自全》等多部作品,總計數百萬字。

對于作家,筆者素來是尊敬和崇拜的。見到劉向前先生時,崇拜之情更甚。其一,一個60多歲不會使用電腦的老人,從泥水匠到作家,這種人生態度令人欽佩;其二,從2007年開始,他一年出一部書,六年出了六部書,書又一部比一部強,這種寫作上的拼命精神令人刮目;其三,他幾十年如一日,搜集資料,調查訪問,這種堅毅和執著令人汗顏;其四,他勇于公開有別于政治審判的文化評判立場,其膽識和勇氣也令人贊嘆。

一番交談之后,對于劉向前先生有了更近一步的了解。從他一番自謙的話語中,筆者清晰地看到他從一個泥水匠到高產作家的蛻變。

劉向前先生是安陽縣瓦店鄉人,15歲喪父,無兄弟姐妹,孤苦一人,因家庭條件差一度輟學。后來在一個好心人的幫助下才讀完了中學。

80年代后期,劉向前為了生計,走上了建筑行業。他天天和鋼筋水泥打交道,上磚放線,晴天一身灰,雨天一身泥;后來,他又承包工程,當起了包工頭,走南闖北,風里來雨里去。

2007年,年屆花甲的劉向前解甲歸田,撇下打拼了大半輩子的生意,坐到書齋重溫年輕時的夢想。金玉滿堂,不如傳世文章。劉向前的父親1943年就曾經寫過一本書,轟動一時。青少年時代的劉向前酷愛讀書,他常常捧著《三國演義》《隋唐演義》《水滸傳》等書反復閱讀。成年后的劉向前,不管工作多么忙碌,不管生活多么艱難,提包里總會裝一本書、一本字典。據說,在北京的舊書市場,劉向前總是成車地往住處買書。

1978年,劉向前曾經改編過一個劇本;下海之前,他曾經在鄉里主編鄉志。本該安享天倫的劉向前沒有含飴弄孫,而是老驥伏櫪,厚積薄發。他首先以自己幼時生活的那片土地為創作源泉,創作了《廣潤紀事》上下兩冊;然后,他又以自己豐富的人生經歷為藍本,創作了長篇小說《包工頭》。在創作《鄴下梟雄王自全》一書時,劉向前跑遍了臨漳、內黃、濮陽等周邊地區,多次自費北上北京,南下南京,甚至坐飛機飛赴臺灣采訪當事人、收集歷史資料。2011年,此書終于面世,填補了安陽文學創作題材中的空白,開創了以傳記文學描寫安陽巨匪、地方實力派的先河。劉向前先生一鼓作氣,緊鑼密鼓地又創作了《鄴下梟雄郭清》一書。看到厚達幾公分的書稿時,筆者不由得再次嘖嘖稱嘆。

劉向前講述了一段他走上寫作之路的軼事。1995年,他在北京偶然邂逅了時任化工部政治部主任的郭英老先生。郭老先生原是中國人民解放軍13縱隊政治部主任,曾經在安陽駐防過。郭老對劉向前說,安陽有很多精彩的事,值得寫,用以教育后人珍惜今天來之不易的生活。劉向前說,安陽的確還有很多事值得書寫,而他的晚年將全部用于歌頌這片土地上真實的歷史。□劉娜娜【原標題:劉向前:從泥水匠到高產作家】