-

沒有記錄!

安陽印象

2025/4/19 20:37:23 點擊數: 【字體:大 中 小】

“在河之南的北方,是我的家鄉,三千年的文化,傳承在這古老地方……”一首《我的安陽我的家》唱出了古都安陽的厚重底蘊。

一

一座博物館就是一所大學。走進河南安陽,用心去感受這座城市的文明記憶,殷墟博物館是首選。

通往殷墟博物館的道路上,車輛魚貫而行,到了博物館廣場,游客云集,已經擺起了“長蛇陣”,我與外地好友加入其中,緩步前行,一腳邁進博物館,仿佛穿越時光隧道,跟著商王“盤庚”奔赴一場殷商文明盛會。

王朝興衰,歷史滄桑,一片片龜甲獸骨悄悄躲藏于黃土之下。這一躲,就是3000多年。19世紀末,“一片甲骨驚天下!”殷墟甲骨文直接證實了“商”的存在,一下子把中國信史向上推進了約1000年。1928年10月,考古學家董作賓在安陽洹河岸邊鏟起黃土,拉開殷墟持續考古發掘的序幕,從那時起,安陽這座城市便被濃墨重彩地記錄在中國歷史上。

“經過幾代考古人近百年的努力,也僅僅發掘了殷墟整體面積的約5%。”中國社會科學院考古研究所安陽工作站副站長何毓靈一語驚人,可見,殷墟作為世界文化遺產是何等的厚重與斑斕!去年2月,殷墟博物館新館開館即開啟“人從眾”模式,不到半年,到訪游客就突破百萬。

與殷墟博物館相伴,沿古老的洹河兩岸,一座氣勢恢宏的殷商文化園盡情鋪展。館在園中,園中不僅有館,還有殷墟宮殿宗廟區、王陵區、考古文旅小鎮、《洹溯·大邑商》“越夜越精彩”情景劇場……沉浸其中,一步步走向歷史深處。

“歡迎您來到殷商國都品鑒文化盛宴!”女將軍“婦好”熱情相迎。跟隨“婦好”前行,感覺腳踏的每一個地方,都埋藏有甲骨、青銅、玉器與陶器;呼吸的每一口空氣,都含有殷商文化的味道;參觀的每一處遺存,都如同打開一扇歷史之門,穿門而入,甲骨文站在漢字的源頭深情微笑,深藏的過往傳奇在一片片刻辭甲骨上厚厚積淀。

二

安陽,從歷史深處走來,山山水水皆有故事。

山是太行林慮山,山下是安陽林州市,盤旋上山,獵獵招展的紅旗指引方向,云煙裊,山風吟,送來潺潺流水的低唱,越往上越感覺這是不一般的聲響。

攀至山巔,才領略到真的不一般。一條“水飄帶”蜿蜒于陡巖峭壁間,與雄險奇秀的太行風光巧妙融合。

這就是舉世聞名的“人工天河”——紅旗渠。

沿著渠岸走,繞著群山行,敬仰之情油然而生,思緒乘著“水飄帶”飄向遠方,仿佛穿越到了那段戰天斗地、劈山修渠的歲月,聽到了轟轟隆隆的開山炮聲、叮叮當當的錘釬撞擊聲,勞動號子一浪高過一浪……

上世紀60年代,安陽林縣(今林州市)人民為解決干旱缺水問題,在太行山腰奮戰10年,用一錘一釬一雙手,削平1250座山頭,鑿通211個隧洞,造出一條長達1500多千米的“人工天河”,也把中華民族的一面精神之旗插在了太行之巔。

山承載了渠,渠讓山有了的靈魂。紅旗渠精神讓山與渠成為豐碑,記載著林縣人民不認命、不服輸、敢于戰天斗地的英雄氣概。

76歲的紅旗渠“勞模講解員”張買江深情講述自己的故事。1960年5月,張買江的父親在修渠工地被飛石擊中頭部犧牲后,他母親對他說:“你爹沒有修成渠就‘走’了,你得去修渠,把水帶回來,帶不回來水,你就不要回來了。”13歲的張買江來到修渠工地,成為最小的一位民工,一干就是9年,成長為紅旗渠特等勞模之一。“紅旗渠來之不易,是人民群眾用鮮血和汗水換來的,要把紅旗渠精神永遠地傳承下去!”張買江的話語里透著山里人“犟勁”。

“叮當、叮當……”錘釬撞擊聲傳來,循聲來到紅旗渠的“咽喉”青年洞,邂逅一場情景表演,“鐵姑娘打釬”“凌空除險”重現修渠難忘歲月,當年的血與汗化作一渠流水,滿載紅旗渠精神,悄然洗禮到訪者的每一寸心田。

三

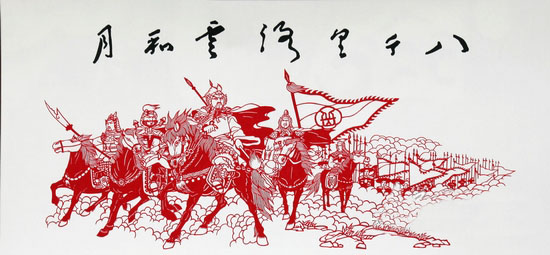

從商王武丁拜傅說為相、女將軍婦好請纓開疆拓土,到戰國西門豹治鄴、東漢曹操營建鄴都,再到北宋韓琦三治相州、岳飛精忠報國……厚重安陽,地靈人杰。

安陽,因人而興,對人才的尊重與渴求,成為這座千年古都歷經風雨卻總能傳承文明又創造文明的核心密碼。近年來,為了吸引人才,安陽推出一系列舉措,實施“洹泉涌流”人才集聚計劃,拿出人才專項事業編制,實行“政企雙聘、政聘企用”,探索“編制在市里、工作在企業”用才模式,讓有為青年逐夢起航。

“我的安陽我的家,這里有我的牽掛……”好友的兒媳來自江南,如今是安陽一家裝備制造企業的技術骨干,像很多年輕人一樣,她喜歡哼唱安陽這座城市的主題曲。越來越多人在安陽找到了心中的詩和遠方,一座樂業、樂創、樂居、樂享的理想之城加速興起。

如今,一件件“安陽造”驚艷世人:“輕舟”智航無人駕駛巴士讓人們的出行變得更為便捷舒適,“新石器無人配送車”開進杭州亞運村,“大力牛魔王”新能源物流車駛出國門,多功能無人機飛出一條通向未來的“空中高速路”,0.15mm極限薄規格硅鋼生動詮釋“現代鋼鐵是怎樣煉成的”,零碳甲醇點燃第19屆亞運會主火炬,液氫制造彰顯人與自然和諧共生新魅力……安陽,活力滿滿,令人期待。