-

沒有記錄!

為淵驅魚,為叢驅雀

2013/7/10 11:01:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

【成語典故】:為淵驅魚,為叢驅雀

(wèi yuān qū yú,wèi cóng qū què)

【成語出處】《孟子·離婁上》:桀紂之失天下也,失其民也……故為淵驅魚者,獺也;為叢驅雀者,鹯也;為湯武驅民者,桀與紂也。

【成語釋義】原比喻殘暴的統治迫使自己一方的百姓投向敵方。現多比喻不會團結人,把一些本來可以團結過來的人趕到敵對方面去。

【朝歌淵源】朝歌為商末帝都,傳說中的帝辛暴政與朝歌有直接關系。

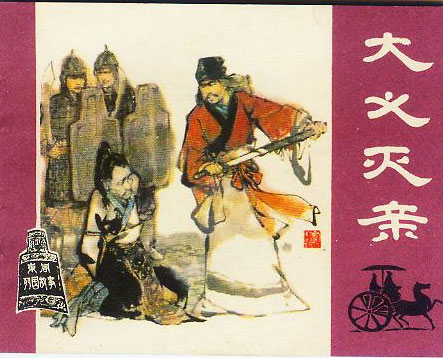

【成語故事】

相傳,帝辛(紂王)晚年沉迷酒色,不理政事,對所有敢于反對他的人施用酷刑,對百姓橫征暴斂,用糧食、財寶充實國庫,弄得民不聊生。天下的方國、部落不堪忍受帝辛的暴政,紛紛背叛商王朝,歸附了施行仁政、以禮樂治國的周部落。

商朝的貴族階層對商王朝的前景憂心忡忡,他們都很擔心商湯的基業會敗壞在他們這一代手中。王子比干是帝辛的叔父,微子是帝辛的庶兄,太師箕子也是帝辛的同姓親戚,他們常常聚在一起商量對策,決心冒死也要勸阻帝辛改邪歸正。誰想到帝辛執迷不悟,不但不聽忠言勸諫,反而發起火來,殺了比干,還把他的心掏出來。箕子看到勸諫無望,只好裝作發瘋,總算免了一死,被罰作奴隸,囚禁起來。微子看到商朝大勢已去,就離開朝歌,回到了自己的封地。而太師疵、少師彊則直接帶著商王室的祭器、樂器投奔了周部落。

帝辛眾叛親離的消息傳到周部落姬發那里,他認為討伐帝辛的時機已經成熟,就發兵五萬,由精通兵法的太公望率領,渡過黃河東進,到盟津與八百諸侯會師。天下部落在盟津舉行誓師大會,宣布了帝辛殘害人民的罪狀,鼓勵大家同心伐紂。

朝歌城里的帝辛,面對眾叛親離的形勢,成了真正意義上的孤家寡人。他倉促組織的軍隊陣前倒戈,他本人只好引火自焚,成為后代亡國之君的代名詞。

孟子認為桀和紂之所以國亡身死,不是所謂天意,關鍵在于他們失去了民心。帝辛大興土木,勞民傷財,動用民力修建鹿臺、鉅橋,其實是大傷民心的舉措。國君只有施行仁政,愛護百姓,百姓才會擁護國君,國家才能長治久安。反之,就像生物界里,靠吃魚為生的水獺所到之處,魚類必定紛紛逃避;專吃小鳥的鷹隼飛過,鳥類必定會飛到樹林深處躲藏。所以說,是水獺把魚兒趕到了深水里,是鷹隼把叢林變成了鳥類的家。由此可見,桀紂就是把百姓驅趕到商湯王和周武王那兒去的水獺和鷹隼。