-

沒有記錄!

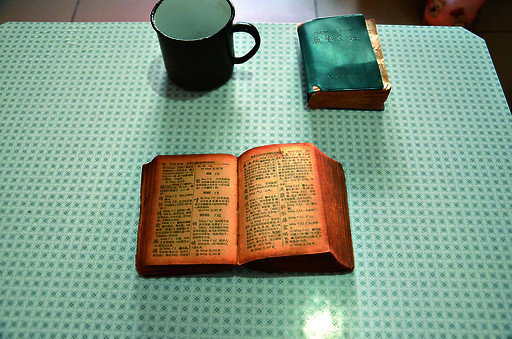

吳志月和他的《新華字典》

2013/10/14 8:50:51 點擊數: 【字體:大 中 小】

1957年,由商務印書館出版的第一版《新華字典》開始發行,隨后歷經幾代上百名專家學者10余次大規模修訂,重印200多次,成為迄今為止世界出版史上發行量最高的字典。《新華字典》伴隨無數國人成長,它不僅體現了語言文字的變化,也反映了不同時代的特征。10月8日,淇濱區的吳志月老先生與記者分享了他和一本《新華字典》的故事。學生時代的良師 翻開吳志月的《新華字典》,一股濃濃的古舊書籍的味道撲面而來,紙頁暗黃薄脆,書的裝幀設計還是線裝書的樣式,字典里邊的字都是繁體字。最為特殊的是,它是通過民國時期創立的音標檢字的。

1963年,為了鼓勵上小學三年級的吳志月學習,一位親戚送給他一本1962年版的《新華字典》。以當時的條件,誰能用上一本《新華字典》,可是一件令人羨慕的事。無論學習新課文,還是翻閱課外書,《新華字典》都與吳志月形影不離,幫他解疑釋惑。

當時,吳志月所在的班里只有9個學生,這本《新華字典》讓其他同學十分羨慕,有人甚至打起了“歪主意”。

“那是上五年級的時候,一位同學借走了我的字典看,后來借來借去竟找不到了。過了幾天,我在教室里突然發現了一本跟我的字典一模一樣的字典,但打開一看,上面寫上了別人的名字。”吳志月說,他找到這位同學,該同學振振有詞地說寫著他的名字就是他的。最后,吳志月翻開字典,找到親戚寫著寄語的那一頁,該同學不得不將字典歸還給吳志月。

這本《新華字典》陪同吳志月走過了他的學生時代。參軍、工作時的益友 吳志月介紹,這本字典里幾乎每一頁都有圖畫,動物、植物、建筑、機械等繪制得栩栩如生,“在書籍和紙張十分珍貴的年代,它可是一本小百科全書”。

“1969年12月,我從河南到山東濟南軍區當兵,按照當時‘備戰備荒為人民’的口號和政策,我們經常到很多地方灌注坑道。我走到哪兒,這本字典就跟到哪兒,我一直用毛巾包著它放在背包里。”吳志月說,字典陪他走遍了大半個山東。

當時,為響應毛主席“天天活學活用”的口號,戰士們在部隊中經常讀書讀報。在當時的部隊中,字典很稀缺,吳志月的這本字典成了僅有的一本,于是,上級安排吳志月先閱讀報紙書刊,查閱不認識的字,然后再念給其他戰士聽。

1975年,復員回家的吳志月來到市輕化局工作,這本字典便在他的辦公桌前“安了家”。每當起草一些正式文件的時候,字典仍是吳志月必不可少的益友。字典承載成長記憶 如今,《新華字典》已經進行了多次修訂,每一次修訂都折射出了強烈的時代特征。“如同一臺影像機,《新華字典》記錄、反映了我們這代人隨同新中國數十年來的風雨變遷。”吳志月說。

“雖然現在家里有很多新版本的《新華字典》,但仍不舍得丟掉這本字典。因為每當翻閱它時,就如同看到了自己成長的每一步足跡,它承載著我太多的回憶。”吳志月說,現在,閑暇之余,他經常翻看這本字典,回憶數十年來社會的變遷及自己的人生。【原標題:一本寫滿往事的字典】