-

沒有記錄!

仨小學生擺攤兒賣自制發卡

2013/10/14 10:07:38 點擊數: 【字體:大 中 小】

碎布、卡子、皮筋在她們手中變成美麗的蝴蝶結飾品,為體驗父母掙錢艱辛——

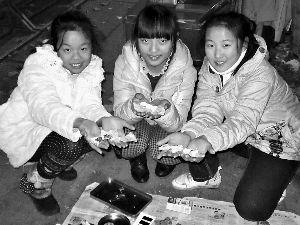

仨小學生擺攤兒賣自制發卡

□晨報見習記者 王風嬌 馬龍歌 文/圖

“這些都是我們自己做的,我們想體驗一下父母掙錢的不容易。”11月30日17時45分,鶴城的大街小巷寒風凜冽,在新世紀廣場西區步行街一個擺滿蝴蝶結發卡的地攤兒引起記者的注意。這個攤位與眾不同之處在于攤主是3個十來歲的孩子,每一個蝴蝶結發卡都是她們利用課余時間用家里的碎布制作的。

三個好友動手做發卡

“我家的針被我弄彎了好幾根,前幾天我又買了一根。”就讀于市淇濱小學5年級的李木言告訴記者,她特別喜歡蝴蝶結,去年暑假在家里看到姥姥用花布給自己折了一個蝴蝶結很漂亮,她就萌生了嘗試做蝴蝶結發卡的想法。

不久前,和李木言有共同愛好的同班好友李姝瑤、劉含婧也跟她一起制作蝴蝶結。于是,三個好朋友就利用課余時間,聚在一起做起了各種各樣的蝴蝶結飾品。

“我們越做越多,覺得它們都挺漂亮的,就想拿到街上來賣,正好可以體驗一下爸爸、媽媽掙錢的不容易。”在采訪中,李姝瑤告訴記者,今天是她們第一次出來擺攤兒,由于是周五,放學早,她們就選擇了在這天出攤兒。

“這些布都是媽媽以前的衣服和姥姥拆的我小時候的衣服。”劉含婧從一個裝滿碎花布的鐵盒中挑出一塊兒玫紅色的布塊兒給記者看。她們在幾張舊報紙上擺滿了花花綠綠的蝴蝶結飾品,有的蝴蝶結被捆在一個黑色的小卡子上,有的被縫在一根皮筋上,還有的被別在了別針上。

在報紙的一角還擺放著別針、針線、手工小剪刀、黑色小卡子、皮筋等制作工具。“誰要是想買,我們也可以現場做,這些花布隨便選。”劉含婧還現場教記者做起了蝴蝶結。

仨孩子的生意經

“這個袖頭是我用過的,媽媽給我買的時候是8塊錢,現在誰想要就出5塊錢吧!”劉含婧告訴記者,她覺得自己現在不用的東西許多質量都挺好的,扔了很可惜,所以就拿出來便宜賣給需要的人。

鐵盒中一個印有黃色貓咪頭像的塑料卡子引起記者的注意,“這個是買衣服時送的,我不戴了,誰要是買我們的蝴蝶結發卡,我就送給他。”李木言說,“這個盒子里的所有東西都是可以贈送的。”記者看到鐵盒里除了這對塑料卡子外,還放著幾個貝殼,想必它們曾經都是孩子們的寶貝。

孩子們也道出了心中的顧慮,“剛開始擺攤兒,我們挺不好意思的,不敢給別人介紹東西。后來賣掉一個蝴蝶結卡子,我們就敢說了。”

孩子們還講起了她們的營銷技巧,“賣東西的時候一定要敢說,不能不好意思。”“快來看看吧,這都是我們自己做的……”在采訪中,她們還不忘向來往的行人推銷。“以后我們會把家里不要的玩具、圖書和文具拿來賣,扔了多可惜。”李木言說。

掙了錢給媽媽買個靠墊

“本來想的挺美好的,沒想到直到現在才賣了2個,天這么冷,掙錢真不容易!”在采訪中孩子們說的最多的就是“掙錢不容易”。她們說,以后要好好愛自己的爸爸、媽媽。

當記者問到她們掙了錢要怎么花時,孩子們說要攢下來當零花錢,買文具和書。李木言一直都想給她的媽媽買個水晶音樂盒。在采訪結束時,劉含婧說:“我媽媽是個老師,經常坐在椅子上看書,攢夠了錢,我要給媽媽買個靠墊。”【原標題:仨小學生擺攤兒賣自制發卡】