精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

正在消失的手藝 遠去的鋦匠

2013/10/22 16:09:07 點擊數: 【字體:大 中 小】

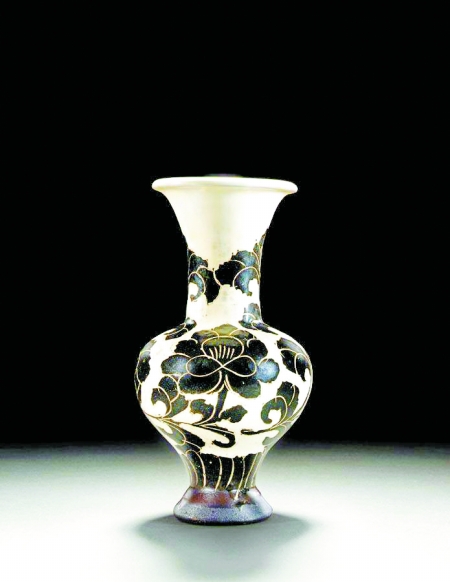

小時候,每當聽到街上吆喝“把缸哩、把盆哩”,我們都要跑出來,圍在鋦匠的擔子旁,睜大眼,看他用一雙靈巧的手,聚精會神地又是鉆,又是敲,很快就把一件幾乎不能再用的瓷器修補得完好如初。那一刻,我感覺這個行當真有點神奇。我國瓷器的歷史很長,有瓷器就要有鋦匠,鋦匠隨著瓷器的產生、發展、壯大一起走過了漫長的歲月。解放前后,許多人家的日用器具多是瓷的,如瓷碗、瓷盆、瓷缸,連煮飯都是用砂鍋。一些富有人家還有瓷花瓶、瓷撣瓶、瓷魚缸一類貴重瓷器。這些瓷器不慎損壞,就需要鋦匠修復。修復,鋦匠叫“把”。這個字用得很形象,因為修復的主要措施就是像釘把鋦(一種狀如“【”形的金屬制品)一樣把破損上下左右部位釘牢拽緊。

沒有金剛鉆,別攬瓷器活兒,這話或許最初就是從鋦匠行當傳出的。鋦匠的“家當”簡單,一副擔子,一頭挑著顧客待修的鍋碗瓶盆,一頭挑著工具箱。工具箱上有時還放著鋪蓋。工具箱的抽屜里,擺放著自制的各式各樣的工具:巴掌大的小弓、針尖兒大的鉆頭,形態各異的銅釘、連錘、鑷子、夾鉗、銼刀。打瓷眼用的微型鉆和木工鉆近似,只不過這是用锃亮的銅管做鉆桿,通過拉動牛皮筋產生牽引的動力。修復時,先將瓷器碎片拼好,用細繩固定,接著在接縫處鉆眼兒。大瓷器,如缸、盆,鉆眼多;小件瓷器,如碗相對少些。眼兒鉆好了,再把銅把鋦嵌進去輕輕敲實。最后在裂縫處抹上釉泥粘牢。對那些亮的細瓷花碗,用顏色不同的花紋把鋦,像鑲嵌工藝品一樣輕輕砸進去,不僅做到“添花不添疤”,而且摸上去手感如以前一般光滑細膩。

在眾人的驚嘆聲中,這些摔成幾塊的鍋碗盆缸經過高超鋦匠的一番“手術”,又起死回生,恢復了本來面目。鋦匠自己也反過來倒過去看,仿佛在欣賞一件精美的工藝品。

現在再提鋦匠,大概只有60歲以上的人還有印象。因為20世紀50年代末鋦匠的身影就基本上從廣大城鄉消失了。時代的發展,使走街串巷的鋦匠和這種古老的行當一起,慢慢縮進人們的記憶深處。□齊瑞申【原標題:鋦 匠】

責任編輯:C009文章來源:安陽晚報 2012年10月30日

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區