-

沒有記錄!

老窯瓷:宋代名窯之一 建窯精美執(zhí)壺賞析

2015/10/9 11:31:38 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

建窯,亦稱 “烏泥窯”。其窯址建在福建省建陽市水吉鎮(zhèn)的蘆花坪一帶,因宋時屬建州建安縣,故名建窯,歷史上也有人稱建安窯。建窯屬于建州文化中的一部分,該窯始于晚唐,盛于宋,而衰于元。主要是燒制青瓷、黑釉瓷、青白瓷等,其中以黑釉瓷聞名于世。

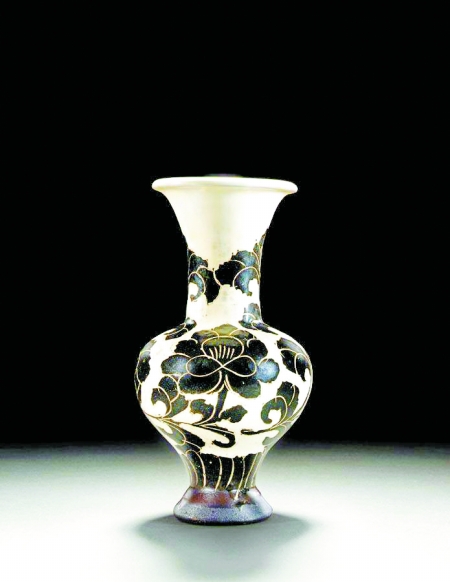

近日,杭州國尊有幸征集到一尊精美的建窯執(zhí)壺,此執(zhí)壺高26cm,呈撇口,短頸,鼓腹;圓底無圈足,造型沉穩(wěn),且腹上有八道瓜棱,并在中央鑲嵌了一片脈絡(luò)俱全的金黃色葉子,其顏色猶如上等的琥珀,十分靈動。不僅如此,其形狀有著無與倫比的精細(xì)美,像壺嘴的設(shè)計(jì),對于線的運(yùn)用非常流暢,在造型上是一條向上斜挑起來的弧線,其壺身另一面的把手同樣設(shè)計(jì)精巧,像一條彩結(jié)一樣,滑膩而婉轉(zhuǎn)地附在壺身上。

據(jù)國尊了解,這種執(zhí)壺最初的造型是由青銅器演變而來,南北朝早期的青瓷當(dāng)中,已經(jīng)完成了這種執(zhí)壺的造型。其后在唐宋兩代是金銀器中的一種酒具,這從唐宋繪畫上是很容易看到的。直到現(xiàn)在,還有宋代的執(zhí)壺流傳下來。而對于建窯,據(jù)考古證明,在晚唐五代時期,建窯僅是一個生產(chǎn)青釉器和醬釉器的普通窯場,后改燒釉面無斑紋的黑釉茶盞,為建盞的誕生奠定了基礎(chǔ)。

從青釉→醬釉→普通黑釉→建盞釉,這個過程是漸進(jìn)的,其顯著的特點(diǎn)是,坯與釉的氧化鐵含量越來越高,釉層越來越厚,使燒制工藝難度加大,生產(chǎn)成本提高。值得可惜的是,風(fēng)靡宋代的建窯,在元末以后就停燒或廢燒了,更是一度失傳。但是,建盞至今仍備受青睞,失傳數(shù)百年的古老建盞的復(fù)興也為當(dāng)?shù)厮巫我郧蟆?/p>

據(jù)悉,建窯在瓷釉上的紋理表現(xiàn)是道家思想在瓷器上的一種反應(yīng)。北宋徽宗曾說“盞色貴青黑,玉毫條達(dá)者為上”。能夠得到皇帝的評價(jià),可見建窯瓷在當(dāng)時受到皇室的重視程度。建窯主要燒制的品類有盞、碗、盤、碟為主,兼燒盒、罐、壺、燈、爐、缽、梅瓶、冥器等,然它卻因黑釉瓷聞名于世。它的黑釉瓷主要特征是胎含鐵量高,一向有“鐵胎”之稱,胎體厚重,呈黑灰色或紫黑色,正如國尊征集的執(zhí)壺那樣。

在2015年第31屆北京國際禮品、贈品及家庭用品展覽會上,建窯建盞極品“金油滴”在開展不到2個小時就被一位收藏家以96萬元的高價(jià)收入囊中。從各大拍賣會顯示的行情來看,其他品種官窯瓷器動輒都要上千萬元,而建窯瓷器一般在幾百萬左右,頗具升值空間。此外,建窯因?yàn)橐欢仁鳎袌錾馅I品較少,所以國尊征集的此建窯執(zhí)壺十分具有收藏、投資價(jià)值!