精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

豐寧剪紙:始于清代康熙年間

2013/11/9 11:05:57 點擊數: 【字體:大 中 小】

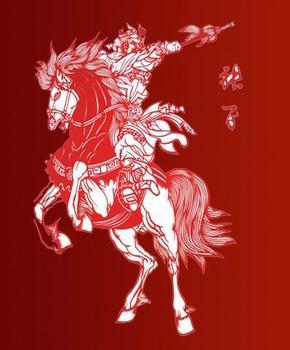

承德市豐寧滿族自治縣剪紙有著悠久的歷史,民間流傳的豐寧剪紙始于清代康熙年間,起初它是用來加固窗戶紙的紙條,后來發展成五顏六色的窗花和以紅色為主的剪紙,到乾隆年間形成了獨特風格。清末民初,豐寧剪紙進入繁盛期。新中國成立后在形式和內容上又有了進一步發展。1960年后陷入創作低谷。1982年,豐寧民間剪紙隊伍重新建立,其作品隨著各種展覽和出國表演在海內外造成廣泛的影響。

1993年,豐寧被文化部命名為“中國民間剪紙藝術之鄉”。豐寧剪紙分刻、剪兩種,用以室內裝飾和欣賞珍藏。其窗花由于象征喜慶,用于春節裝飾,倍受群眾喜愛。其藝術特色是以陽刻為主,陰刻為輔,構圖以線為主、面為輔,富于變化,玲瓏剔透,曲線流暢;內容多以花鳥蟲魚、民間傳說、戲劇人物為主,既可點染,也可單色,塞外的鄉土氣息很濃,造型稚樸,雅俗共賞。有的還借助夸張、變形等手法使創意更為新穎。近年來在傳統手法上進行改革更新,造型趨向立體直觀,格調追求豪放形象,把豐寧剪紙的藝術推向一個新的層次,銷量每年近千萬件。鳳山、大閣兩鎮已發展專業作坊數百處,經營窗花的藝人多達千余名。【原標題:豐寧剪紙:始于清代康熙年間】

責任編輯:C009文章來源:河北旅游資訊網 2013-11-08

下一條:蘇繡藝術:肖像繡品歷史悠遠上一條:烙畫藝術賞析

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區