中國傳統木作家具淵源頗深,至明清兩代而達至藝術巔峰。明前期盛行各種裝飾絢麗的髹漆家具,中晚明以后,隨著社會工商經濟的發展,在江南一帶開始興起硬木家具。隆慶、萬歷年間,海禁政策從明初“片板不能下海”松動開放為“準販東西三洋”,源自海外的硬木材料得以源源不斷地輸入國內,為這類家具的批量制作提供了資源供應上的可能。同時,悠游于江南一帶的明代文人,也往往參與監督、設計家具,并將其追求典雅、崇尚自然的審美意趣也自覺或不自覺地帶入其中,由此創造的明式家具藝術代表了當時社會最時尚、最高雅的一面。

歷史由明入清,朝代的更替,反映在傳統家具方面,也影響形成了其有別于前代的藝術風貌。大致起始于清初康熙年間,終成于盛清乾隆年間的清式家具在造型設計上一反明式家具的靈動、柔美,而趨于厚重、威嚴,于外在雕飾上則更是迥異于明式家具的自然線條和拙樸紋飾,轉以大面積的雕花見長,乃至滿雕滿飾,營造出花團錦簇、繁美富麗的形象。明、清兩式家具風格雖異,但在中國家具藝術史上都取得了不容置疑的藝術高度,堪稱前后并峙的兩座家具藝術巔峰。

家具自身的興衰也深刻反映了社會歷史的變遷。晚清以來,列強相繼入侵,社會持續動蕩,原先珍藏于皇宮、王府的明清家具珍品慘遭掠奪、變賣甚至毀損,其家具藝術水準也告式微。在此期間,雖不乏一些有識之士,如德國漢學家古斯塔夫·艾克教授與中國古典家具研究學者楊耀先生,他們一道首次將明清家具作為一門科學加以研究,但在家具制作行業,同時期的制器水準早已下滑,乏善可陳。

改革開放以后,以王世襄為代表的文人學者,繼承、拓展了對傳統家具的研究,開始引導人們對傳統家具進行比較系統的認識。借此契機,明清家具有如明珠拂塵,光華四溢,再一次領受世人的垂青。明清家具熱潮推動了當代仿古家具行業的誕生。而在20世紀80、90年代的二十余年中,大家對于傳統家具的設計制作,多數還是走仿照因襲的路子,這樣的弊端是將前代家具一些并不合理的做法也一并保留下來,并造成“千人一面”之勢。

進入新世紀以來,仿古家具行業對于家具的設計制作也開始興起一些變革之風。我們知道,明清時期的家具除供日常的坐臥使用之外,還往往帶有近似禮器的作用,如清式寶座,為彰顯用者尊貴的身份,多做得寬大過半,但這樣一來,其背后便不能自然倚靠,兩側也難以搭手扶持,現代人坐上去并不舒適。此外,明式家具、清式家具都向后世展示了屬于自己時代的歷史風貌和時代精神。而在當代,如何融通古今,合璧中西,在家具藝術與實用性之間找到一種均衡,走出一條“先繼承后發展”又具備當代風貌的仿古家具路子,成為復興中式傳統家具文化的核心問題。

傳統家具的設計制作迎合的是其使用者的口味,深受其社會時代背景的約束。新時期涌現出的一批仿古家具企業中,由邵湘文掌舵的宜雅泰和園便以其銳意改良、勇于創新的家具制器理念而頗受關注。宜雅泰和園在保留傳統家具基本特點,不損造型美感的前提下,重于對家具舒適性、時代性的探索。在其改良、創新仿古家具的諸多努力中,最值得稱道的當屬其對“絲翎檀雕”家具的研究、開發和推廣。

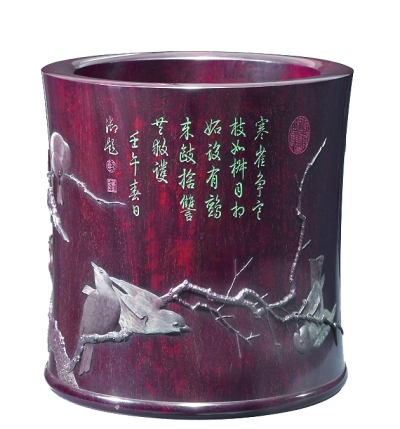

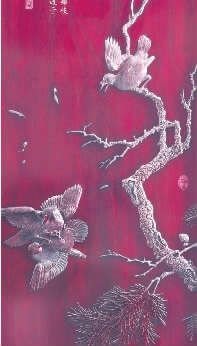

所謂“絲翎檀雕”,就是指以紫檀、黃檀等適宜雕刻的名貴木材為載體,以雕刀、鐵筆作畫,通過淺浮雕的形式創造性地將工筆圖畫立體地呈現在木質表面的一種新型木雕手法。其在雕繪手法、構圖形式上都近于工筆圖畫,需在保持花鳥工筆畫精致寫實特點的基礎上,將整體圖畫的構圖效果立體化地呈現在堅硬的檀木上,以達到工繪如實,形神兼備的效果。借由這種木雕手法,其所雕刻出來的形象便不再是某種單一紋飾,而是一幅幅工致寫實的完整圖畫。它有別于單純的浮雕、透雕、圓雕等傳統雕刻。通過板面的凹凸起伏來表現的山水人物紋,對于工筆畫及木雕都有前所未有的開拓意義。就工筆畫而言,它轉變了傳統的宣紙載體,而以刀代筆,成功地應用木雕進行工筆畫的再創造;就木雕來說,它則延續、深化了傳統木雕的描繪功能,拓展了其應用范圍。

起先,“絲翎檀雕”多用于筆筒、掛屏等裝飾工藝品上,而僅在小范圍人群中流通,而其與傳統家具的結合則使其一改過去難以推廣的局面,真正示于普通大眾。

在我國歷史上,雖有將木雕與家具融合的傳統,但其間歷程也頗為漫長、復雜,再者因“絲翎檀雕”塑造描繪的是一種畫面,根本上不同于單一紋飾,其與家具的結合更為不易,如何使其與家具的造型保持協調,在現代家居環境中應用得體,都是值得家具設計者深加考慮的問題。宜雅泰和園的翎檀家具,既保持了中式傳統家具的風韻,又得以在現代各大家居空間中游刃自如,而其間點綴于柜門、椅背、床頭等處的“絲翎檀雕”,則往往別出心裁,有如畫龍點睛,精細生動,引人入勝。

看待翎檀家具流派,正如明式風骨、清式華采分別代表其各自時代的家具藝術高度一樣,它在當代的橫空出世,有著獨特的設計個性和鮮明的時代特征。短短幾年,從事制作翎檀家具的企業亦如星星之火,逐漸散布全國各地。