- 1、收藏的藝術

- 2、扇面書畫升值空間令人期待

- 3、古籍私藏:鮮為人知的文化護佑

- 4、淺談現代瓷收藏

- 5、古玩市場亂象叢生 地攤“撿漏”成功率

- 6、紫砂清韻 千秋同心

- 7、真假南紅瑪瑙鑒別

- 8、翡翠為何成藏市寵貴 如何識別優劣

-

沒有記錄!

民國四公子的收藏故事 看富二代們怎么玩轉藝術

2015/8/6 11:40:13 點擊數: 【字體:大 中 小】

民國四公子(或近代四公子)指民國時期四位有名的世家子弟:張學良、袁克文、張伯駒、溥侗。他們除了在歷史上廣負盛名之外更有著共同的愛好使他們更為人熟知,熱愛藏書和古玩,精于鑒賞,能書善畫,富于收藏。讓我們一起看看,當年這些富二代們都是怎么玩藝術的。

張學良

一 張學良:無心插柳藏因人貴

從一場張學良藏品的拍賣說起1994年4月10日的臺北新光美術館二樓,來自香港、臺灣、東南亞和美國、日本等地的收藏家、古董商匯聚一堂,臺灣蘇富比拍賣公司即將在此舉行《定遠齋中國書畫珍藏》拍賣會。他們為此已經翹首等待了二個多月的時間了,不僅因為是蘇富比進入亞洲市場后,首次為一個收藏家的藏品舉行的專場拍賣會,更因為定遠齋的主人就是鼎鼎大名的張學良先生。

拍品共有古代和近現代書畫作品207件(套),其中古代書畫作品160余件,占總數的十分之六。經過激烈的競拍,定遠齋所藏書畫拍品無一流標,拍賣總成交額達到一億三千二百余萬臺幣。此次專場拍賣會曾經轟動一時,至今猶為收藏家和拍賣業人士所津津樂道。

張學良藏品

極為鮮明的收藏特色

在此次定遠齋書畫拍賣專場中,有許多明代“吳門畫派”和明清書畫家、文人學者、收藏家等的書畫精品,其中不乏有師生、父子、祖孫等系列的作品。立軸、手卷、冊頁、成扇和扇面等無所不有,形成了極為鮮明的收藏特色,因為沒有特色的收藏就意味著是平庸的收藏。而且偽贗作品占全部拍品的比例極小,也因此可以看出張學良的書畫收藏的品味和鑒賞功力。

張學良早年在京津地區收藏古代書畫時,得到他的好友(后任青島市市長)的胡若愚、結拜兄弟周大文(曾任張作霖密電處處長和北平市市長)兩人的指點。兩人雖然在當時的收藏界名聲不著,但眼光頗為精準,確實非同一般。兩人根據張學良業余喜歡明史的特點,幫他逐步確定以明清書畫和明清名人墨跡為主的收藏方向。一則當時此類作品相對宋元而言價格較為適中;二則可對研究明史有所幫助,并且易于成為獨具特色的系列收藏。

與張大千的莫逆之交

在定遠齋拍賣的近現代書畫作品中,有張大千的十八件作品,雖多是友情饋贈,但皆堪稱是經典之作。其中一幅紙本設色立軸《湖山輕舟圖》(126X61厘米),圖上書畫雙佳。后經眾買家竭力追捧,成交價高達1050萬臺幣。“二張”交往頗早,且有些戲劇性。傳說張大千曾以臨摹的石濤畫作,騙過為張學良書畫收藏“掌眼”的鑒定家,從而賺得一大筆銀圓,但后來兩人竟因此成為了莫逆之交。

上世紀30年代,張大千在北京琉璃廠一古畫鋪中,見清代名畫家華嵒的一幅山水真跡,心醉不已。但是標價四百大洋,張大千因囊中羞澀,就與店主商量,留此畫三日,切勿售于他人。店主答應了他的請求。三日之后,張大千借得購畫錢款再到店中,而店主卻告知已為張學良以六百大洋購去。張大千遂不作他想,但是郁郁不樂多日。一九六二年八月,張大千回臺灣舉辦個人書畫展,展覽結束之后,精心繪一幅巴西山水圖托人轉贈與張學良先生留念。張大千離臺在機場候機時,忽接張學良托人送來一畫軸。他急忙展開畫軸,竟是他在三十年前欲購而未得的華喦山水圖,不禁感系萬端,呼為知己,遂傳為一段藝壇佳話。后來,張大千定居臺灣,與張學良先生多有翰墨交往,關系甚密,所以張學良晚年的墨竹頗得張大千的筆墨真傳。

慧眼識國寶設“定遠齋”庋藏書畫

張學良的古代書畫收藏開始于上世紀的20年代初期。他在主事軍政之余,曾經常到京津地區書畫店和古董鋪去“尋古”。1924年秋,他在天津一家舊書店的舊紙堆中偶爾發現一軸古畫。因年代久遠,畫面上一片污垢。但依稀可見所畫的是一松一楓,樹下有一老者,手提竹籃,筆墨精湛,應是名家之作,但畫上未署名款。店主可能并不認識張學良,見他對此畫觀賞仔細,且有購買意愿,即開出高價。張學良并不與之還價,毅然重金購下。后請天津一位知名的鑒賞家鑒定,發現竟然是南宋名畫家李唐的真跡,堪稱國寶。

自此之后,張學良的書畫收藏興趣一發而不可收拾了,位于沈陽大南門帥府內的書畫庋藏處名曰“定遠齋”。后人曾對“定遠齋”作過多種解釋,多數認為是表示齋主“志向高遠”之意。我對此也有一解,似有安定、平定和穩定邊遠、邊境之意。張學良有一收藏閑章曰“父子節度”,可以與“定遠齋”寓意兩相印證。1918年9月張作霖曾被當時的北京政府任命為東北三省巡閱使,總領軍政事務,其職權性質與唐代節度使相近。

張學良夫人

藏品之劫隨主人一起顛簸流離

當時日本關東軍占領了沈陽大帥府之后,有些日軍將領欲私吞定遠齋的書畫收藏。但關東軍司令本莊繁卻命人將在大帥府所搶掠的錢物與書畫,造冊裝車運往北平,送交張學良本人。此用意異常陰險,若張學良收下,則他在中國民眾中的形象將十分不堪--重財輕義。張學良及幕僚識破日軍詭計,命他們將財物與書畫仍然運回沈陽大帥府。據傳火車返回時途徑山海關,曾遭車站上的日偽守軍洗劫。但定遠齋書畫藏品絕大多數后被追回,收藏于偽“奉天博物館”中,但仍有小部分書畫不知去向。

后來,偽“滿洲國國務院逆產處理委員會”等編有一份張學良收藏的《書畫目錄》。共有書畫藏品二百四十一種,六百三十三件,其中煊赫名跡有:王獻之《舍內帖》、李昭道《海市圖》、董源《山水卷》、郭熙《寒林圖》、宋徽宗《敕書》、米元暉《云山圖卷》等,另外還有趙孟頫、吳鎮、王蒙、文徵明、沈周、唐寅、仇英、“四王吳惲”、石濤、八大山人等人,以及慈禧、光緒的書畫和日本近代名畫家的作品。此批后來收藏于奉天博物館中的書畫藏品,在抗日戰爭即將勝利之前,被日偽人員搶劫一空,許多藏品后來均流往日本。有人當時曾經鑒閱過流散在東北民間的一小部分藏品,其中不乏贗品偽作。至于收藏于奉天博物館期間,是否有人從中“以偽換真”,已成為一樁永遠難解的歷史謎案了。所以除收藏于日本幾家博物館中的部分定遠齋舊藏書畫之外,私人收藏家們出于法律和藏品來源等方面的顧慮,大都深藏不露,秘不示人。直到事隔了近五十年后的1990年,一批張學良舊藏書畫出現在香港某家拍賣公司的拍賣會上。他事后才從朋友處得知,也曾設想用重金購回這些書畫,雖經多方努力卻未能如愿。

“西安事變”之后,張學良隨蔣介石飛回南京,從此失去人身自由,他曾將庋藏在西安行署中的書畫委托蔣介石的私人顧問澳大利亞人端納(1875-1946)暫為保管。后來趙一荻等人親自將此批收藏護運至浙江省奉化溪口,暫存于雪竇山山頂的中國旅行社一庫房中。1937年抗日戰爭全面爆發,這批書畫藏品又隨他先后輾轉于安徽、江西、湖南、貴州等地,最后轉運到了臺灣。它們與主人一起歷經戰火硝煙,飽受顛簸流離,它們也與《明史》、《圣經》和蘭花一樣,成為了張學良先生漫長的囚禁生涯中重要的精神寄托和心靈慰藉之一。

二 張伯駒:人格豪邁還珠于民

“予所收蓄不必終予身為予有,但使永存吾土,世傳有緒……”--張伯駒

張伯駒(1898-1982年),原名張家騏,字叢碧,號游春主人、好好先生,河南項城人。工詩詞書畫,對戲劇亦有研究,著有《叢碧詞》、《紅毹紀夢詩注》等書。1918年畢業于袁世凱混成模范團騎兵科,畢業后任安武軍全軍營務處提調、陜西督軍公署參議,后任鹽業銀行董事、總稽核。抗日戰爭勝利后,歷任華北文法學院教授、故宮博物院專門委員、北平市美術分會理事長。新中國成立后任國家文物局鑒定委員會委員、第一屆北京市政協委員。1962-1966年任吉林省博物館副研究員、副館長。1972年被聘為中央文史館館員。1982年2月26日病逝于北京。張伯駒早年即喜收藏,所藏法書名畫甚眾,多為曠世絕品。新中國成立后,他將藏品捐獻給國家,這些藏品大部分入藏故宮博物院。

張伯駒是我國老一輩的愛國民主人士、文化名人、書畫鑒藏家,在詩詞、戲曲、書畫等領域均卓有建樹。出于強烈的愛國之心,他與潘素女士一道,傾畢生心血與財產,收藏了大量國寶書畫,并于1956年將8件古代法書珍品無私捐獻國家。

眾所周知,故宮博物院是在明清皇宮紫禁城及其收藏的基礎上建立起來的博物館。建院88年來,故宮博物院的藏品得以不斷充實,與社會各界人士的鼎力支持密不可分。他們或無私捐贈文物,或提供信息和渠道,居中聯絡,玉成其事,這其中就包括了張伯駒及夫人潘素。

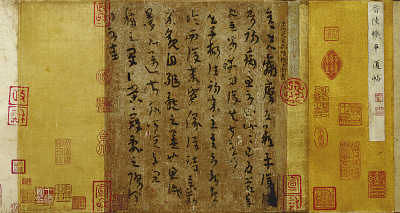

《平復帖》卷

新中國成立前,張伯駒與張蔥玉、鄧以蟄、張大千、徐悲鴻、沈尹默、吳湖帆、啟功等諸先生一起被聘為故宮博物院專門委員,工作任務為“書畫審定”,為故宮博物院收購清宮流散書畫出謀劃策,做了大量工作。當溥儀盜運出宮的書畫在市場上陸續出現時,張伯駒即諫言故宮博物院,盡早開展征集工作:“一、所有《賞溥杰單》內者,不論真贗,統由故宮博物院價購收回;二、選精品。經過審查價購收回。”經其考訂,1198件中除贗跡及不甚重要者外,有價值之品約有四五百件,按當時價格無需大筆經費便可大部收回。

1946年底,北京古玩商馬霽川從東北帶回20余件文物推薦給故宮博物院。張伯駒不僅給出了具體的審定意見,而且將他所了解的信息,及時反饋給故宮博物院。1947年4月19日,張伯駒又作為專門委員,與徐悲鴻、鄧以蟄、啟功等人出席了故宮博物院在絳雪軒舉行的第六屆理事會在平理事第四次談話會,討論書畫收購事宜。

《王蜀宮妓圖》軸

張伯駒頗為重視文物精品,曾向馬衡院長建言,“余主張寧收一件精品,不收若干普通之品”。所以,當發現精品文物在市場上出現時,他多會優先推薦故宮博物院收購,如范仲淹《道服贊》由北京古玩商靳伯聲從東北購得,他居中協調,商定以黃金110兩賣給故宮博物院;又如,當得知馬霽川有展子虔《游春圖》時,他建議故宮博物院將此卷買下,在故宮博物院無力收購以上兩件文物的情況下,為防止文物流落海外,張伯駒不惜鬻物舉債將它們買下,一件《游春圖》使他從豪門巨富變為債臺高筑,不得不變賣在弓弦胡同的一處宅院和潘素的金銀首飾。

新中國成立后,張伯駒繼續關注故宮博物院事業的發展,而一生所藏文物精華,也大多歸于故宮博物院收藏,兌現了其“予所收蓄不必終予身為予有,但使永存吾土,世傳有緒”的初衷。故宮博物院共計收藏有張伯駒《叢碧書畫錄》著錄的古代書畫22件,幾乎件件堪稱中國藝術史上的璀璨明珠。如晉·陸機《平復帖》是我國傳世文物中最早的一件名人手跡;隋·展子虔《游春圖》為傳世最早的一幅獨立山水畫。其余如唐·杜牧《張好好詩》、唐·李白《上陽臺帖》、宋·黃庭堅《諸上座帖》、宋·趙佶《雪江歸棹圖》等,都是我國藝術史上的重要文物。這其中,晉·陸機《平復帖》、唐·杜牧《張好好詩》、宋·范仲淹《道服贊》、宋·黃庭堅《諸上座帖》等8件古代法書精品是1956年由張伯駒、潘素夫婦捐贈國家的,國家文物局后調撥故宮博物院;隋·展子虔《游春圖》、宋·趙佶《雪江歸棹圖》、明·唐寅《王蜀宮妓圖》等是張伯駒讓與國家,國家文物局收購后陸續調撥故宮博物院的;唐·李白《上陽臺帖》則系張伯駒贈與毛澤東主席,1958年中央人民政府主席辦公室將其調撥故宮博物院。另外,故宮博物院還于1959年購買了張伯駒曾收藏的宋·趙孟堅《行書自書詩》。需要特別強調的是,隋·展子虔《游春圖》、唐·杜牧《張好好詩》、宋·范仲淹《道服贊》等都是故宮博物院當時有意收購,但因各種原因而未能入藏的。它們最終能由故宮博物院收藏,為中華民族所共享,張伯駒居功至偉。

1956年12月,張伯駒作為北京市人民委員會代表視察故宮博物院,并提出了7項內容詳實的建議,涉及故宮博物院的性質定位、藏品保管、陳列、出版以及故宮古建筑的完整保護等多個方面。他認為,“故宮是具有國際意義,全國最大的博物館”,其范圍和性質應當是古與中;應盡速整理院藏戲曲資料,并成立專室供人研究;為繼承和發揚中國書法藝術,應設立銘刻墨跡館;南京博物院之南熏殿舊藏歷代帝后像應歸還故宮,以保持此批文物的完整性;應早日組織法書、名畫的復制與編輯出版刊物,以適應各地研究參考。同時,他強調故宮博物院必須保持它的完整體系,不得內設其他無關機構;院內部隊及眷屬,應早為遷出。這些建議均從維護故宮博物院發展大局著眼,其指導思想與當時故宮博物院的發展思路不謀而合,有些建議是故宮博物院已經開展或即將開展的工作。從中我們也能真切地感受到張伯駒對故宮博物院的持續關注和殷切希望。

對于張伯駒的貢獻,故宮博物院一直感念于心。自1998年張伯駒先生誕辰100周年以來,故宮博物院及相關機構陸續推出了系列紀念活動,以深切緬懷其高尚的品格,紀念其化私為公的奉獻精神和對我國文化事業做出的巨大貢獻。故宮博物院將永遠銘記這位一生為國寶永存神州,做出了非凡貢獻的傳奇人物。

三 袁克文:乘興而藏盡興而讓

袁克文生性豪放,因其特殊的身份和家資雄厚,其收藏可謂出手大方。在袁世凱眾多的兒子中,惟有袁克文多才多藝,不僅工詩文,精金石,而且能書善畫,富于收藏。他的收藏也是多方面的,包括古書、金石、書畫、錢幣、郵票等等。在圖書收藏方面,袁克文不以多為能,而以精為勝。收藏時間雖不長,然論藏書之精,近百年藏書史上,大概無人能與袁克文相比。

風流倜儻放浪不羈

袁克文,字豹岑、抱存,號寒云,1890年生于朝鮮。自幼聰慧,7歲讀經,10歲做文章,11歲能詩賦,有神童之稱。15歲來津,在3年居津的日子里,師從名士嚴修、方地山,學業大長。18歲任法部員外郎,這是他一生中唯一一次為官。

袁克文是袁世凱的三姨太朝鮮人金氏所生,因為大姨太未生子女,所以克文從小便被過繼給大姨太收養。大姨太對這個兒子十分疼愛,他提出任何要求都會得到滿足。袁克文自幼聰明過人,據說他有“過目不忘”的本領,所以盡管他像呆霸王薛蟠那樣不好好讀書,可他作詩、填詞、寫文章卻件件皆精,寫的字也風流瀟灑。因此袁世凱對他有些偏愛,甚至一度想立他為“太子”。大姨太的驕縱,袁世凱的偏愛,造就了袁克文的揮霍、任性、驕奢的花花公子性格,吃、喝、嫖、賭、抽(鴉片)樣樣都干。他還花錢加入“青幫”,當上了“大字輩”的“老頭子”。除元配妻子劉梅真外,他還娶了5個姨太太,她們是:情韻樓、小桃紅、唐志君、于佩文、亞仙。沒有名分或“一度春風”的情婦那就更多了,據知情人講有七八十個。

1918年,袁克文到上海游玩,據說一次花去60萬大洋。袁世凱臨死前曾經托孤給徐世昌,所以袁克文回來后,任大總統的徐世昌要拿拐杖敲斷他的腿。

袁世凱一生愛好戲曲,時常出入戲園,袁克文耳濡目染,對戲曲產生了濃厚興趣。他系統學習了唱、念、坐、打戲曲基本功,虛心求教于孫菊仙、程繼先、肖長華、程硯秋等京劇界前輩,唱得一口好昆曲,初唱小生后改丑角,拿手劇目有《卸甲封王》、《游園驚夢》、《長生殿》、《審頭刺湯》等。因“度曲純雅,登場老到”,而成為戲曲界名票。

袁克文曾同溥侗合演過一出他最拿手的《千忠戮》中的《慘睹》,此劇講的是明朝初年,燕王朱棣為了爭奪帝位,帶兵攻破南京,建文帝兵敗,化裝成僧人逃亡云南的故事。克文飾建文帝,把他描畫得惟妙惟肖,當唱到“收拾起大地山河一擔裝,四大皆空相,歷盡了渺渺程途,漠漠平林,壘壘高山,滾滾長江。”蕩氣回腸,大有自我身世之嘆。聽劇者一片啞然,其師許地山聽之,更潸然淚下。

袁世凱任民國大總統時,袁克文隨父來京。時常與方地山、董賓古等名士賦詩填詞,所做詩賦數不勝數。但因以詩“絕憐高處多風雨,莫到瓊樓最上層”,反對父親稱帝而觸怒了袁世凱,父子關系從此疏遠。

袁克文藏品

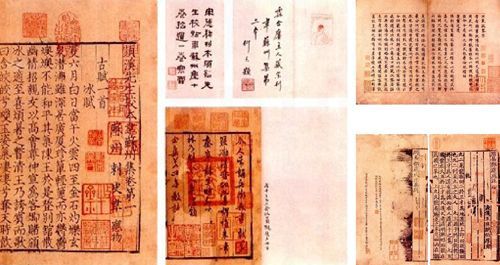

古籍收藏以精取勝收藏宋元本古籍

袁克文收藏古籍,不以多為能,而以精取勝,以收藏宋元本古籍著稱,而且多為名家故物,珍籍秘冊,裝潢古雅,刻工精湛,為近代各收藏家推崇。

1912年,清末藏書家盛昱郁將其所藏宋本悉數轉讓給友人完顏景賢,其中宋張孝祥撰寫的《于湖居士文集》40卷,薄綿紙精印,刻工剛勁,墨色淡古,為海內孤本。袁克文聞訊后立即趕到完顏家以重金收購,唯《于湖居士文集》完顏不肯輕易出售。一時各收藏家競相登門爭購,吳昌綬出價400銀元求購不得,張元濟許以1000銀元也未能成交,傅增湘更是苦費心機,“再四往審視”,最后此書還是以1200銀元賣給了袁克文。

時間不長,袁克文就萃集了按頁論價的宋版書百余種,名其藏書樓為“百宋書藏”,迅速增至200部,遂更名為“皕宋書藏”。后又增收了宋代巾箱本(巾箱是古人放頭巾或零碎雜物的小箱篋,這種版本的書版面較小)《周易》、《尚書》、《毛詩》、《禮記》、《周禮》、《孝經》、《論語》、《孟子》等八部經書,這八部書字畫細如發絲,精麗無比,袁克文十分喜愛,專辟“八經閣”庋藏。一時云集京城的海內名家,紛紛前往觀視,贊為“建本之至精者”、“延令書目冠首之書”。

袁克文除藏宋本外,還收有一些元、明、清各代版本之精品。清影寫宋刊本《漢書注》100卷,是藏書大家毛晉從宋槧本所影寫,格式大小一如宋本,字體尤為遒勁,筆畫更與宋槧本無異。民國初年,該書售價已達2000銀元。袁克文對它早有耳聞,1915年,當獲悉該書正在上海出售時,他立即派人火速前往,以3000銀元購得。書捧在手上時,袁克文興奮異常,欣然題跋“披閱一過,頭目俱爽”。

由于袁克文的身份和超強的經濟實力,袁克文收藏宋元本古籍,無論貴賤,一律收購。各地書賈聞風而動,爭相趨售。其聚書之速、藏書之精,令當年各藏書家望塵莫及,即使如傅增湘等前輩大藏書家,也只能自嘆不如。數年后,他竟一躍成為北方藏書名家。

袁克文藏品

錢幣收藏“民國四珍”皆入其囊

受老師方地山的影響,光緒末年,袁克文對古錢幣產生了濃厚的興趣,1916年,開始收藏和研究。其搜集之廣,考證之精,在收藏界自成系統。他收藏的王莽布泉、鉛泉、銀泉金錯刀、宣和元寶銀小平泉等,均為古泉界不可多得之精品。

袁克文從1926年初開始集郵,先是經天津郵商張維廉以1000銀元的價格,從德國僑民蘇爾芝手中購得數千枚郵票,通過外國郵票上的國徽標記、文字輔助辨認外國錢幣。后受集郵家周今覺編著的《郵乘》的影響,涉足中國郵票的收藏,尤其著重收集早期華郵的珍品、孤品。利用特殊的社會地位,他時常赴中華郵票會物色郵品,每遇佳品,必傾囊而購。在集郵生涯達到頂峰時,他曾在中華郵票會會刊《郵乘》上刊登“征求廣告”,公開高價求購所需之品。因此,很快就成為顯赫一時的郵票集藏名家。

他藏品中的庫倫寄北京實寄封,是蒙古初設郵政第一次寄出的首日封;1886年自天津寄往德國,背貼海關大龍五分銀,正貼法國25生丁郵票,均為奇珍異品。而“紅印花小壹圓”舊票、大龍闊邊郵票全套、大龍郵票實寄封一批及“民國四珍”等世間罕見之郵品,也盡被他收入藏室。

1927年,軍閥張宗昌委派袁克文攜帶3萬銀元赴上海辦報。到上海后,他每遇珍品郵票,不吝重價競購,不到一年,就將辦報款全部揮霍,被通緝后,他被迫廉價典賣全部郵品,倉皇逃離上海,從而結束了短暫的集郵生涯。據說,美國郵商辛納爾以7000元現洋收購他的郵品,這個價錢還不及藏品市價的一半!而他的古泉收藏,后來也悉數抵押給了金城銀行。

對袁克文一生影響最大的莫過于他的老師方地山了,他們既是師生,又是摯友,更是兒女親家。

方地山,名而謙,字大方,江蘇江都人。清末民初學者,與弟弟方澤山齊名文壇,世稱“二方”。后得袁世凱賞識,被聘為家庭教師。在五龍亭袁家專館,方地山與袁克文一見如故。方地山恃才傲物,淡泊名利,桀驁不馴的脫俗性格,深深吸引了袁克文。他們終日與詩書為伴,飲酒聯詩,紋枰對坐,還以某典出自某書來設局賭勝負,以各自珍藏的古錢幣做花紅,勝者自喜,負者無憂。就這樣,他倆在一生中最閑適的一段時光里成為莫逆之交。

后來,袁克文之子袁伯崇娶方地山之女方初觀為妻。他們沖破世俗,免去聘禮,兩親家只是交換一枚珍稀古泉,就算是完成了定親之儀。

曇花一現人過煙云散

1916年袁世凱死后,袁氏家族政治勢力衰落。因為袁克文花錢如流水,所以他從他父親那里分得的十幾萬銀元的遺產很快就用光了,可他又放不下架子,就算在囊中空空如也的情況下,他依然與當地名士如影隨形。

當時寄寓上海的袁克文因生計日窘,藏書興趣隨之銳減,更不得不將其珍藏的善本古籍或抵押或轉讓。他的藏品宋刻本《唐女郎魚玄機詩》,為清人黃丕烈舊藏,有多位名家題跋,是袁克文當年費盡心機以800元收購的。但因急需現款,他只得忍痛將該書和一篋古錢幣一同抵押給了友人潘明訓,得錢3000元。傅增湘聞訊后找到他,想以高價收購,袁克文遂將該書贖回,轉賣傅增湘。新中國成立后,該書幾經輾轉落戶于北京市圖書館。

到后來,甚至不得不靠賣字、賣文來維持生活。據說他的字寫得很好,三杯酒下肚,寫起字來縱橫馳騁,豪情奔放,大有蘇東坡之風。

1931年正月,因患猩紅熱后轉腎炎,病逝于河北區兩宜里袁宅,終年42歲。家里為他辦不起喪事,還是他“幫”里的徒子徒孫湊錢幫他辦的。出殯時,“幫”里的人,以及天津的和尚、道士、尼姑、喇嘛,都來送葬,甚至有些妓女也扎了白頭繩前來哭奠。

平心而論,袁克文的嗜古與收藏,不是收藏家之好,而只是貴公子的一種消遣,一旦性情使盡就視若浮云,雖然袁克文也曾學收藏家的口氣,刻過“與身俱存亡”之類的印章,專門印在他最珍愛的書上,但生活困窘之時,還是拿來換錢或者易物了。不過打從收藏之日起,袁公子收藏東西對于是否吃虧、貶值,都不怎么計較。其實這種出于興趣使然,興盡就不強留,不以是否吃虧贏利為目的的收藏精神,倒真值得現在人學習。

四 愛新覺羅·浦侗:信手揮霍愛之必取

溥侗生于同治十三年,是貝勒載治第五子,所以有“侗五爺”之稱。載治生父是奕紀,因道光帝長子奕緯無后,載治奉旨為嗣。從血脈上說,溥侗是奕紀的嫡孫,而奕紀是清中期四大書法家之一成親王永瑆的嫡孫,因此溥侗是成親王一脈。

光緒七年,溥侗被恩封鎮國將軍,隨后奉旨進宮,在上書房當光緒的伴讀。光緒三十三年,恩封加輔國公銜。后來的西園先生棋琴書畫經史子集無所不精,有人以為這跟他少年時“上書房伴讀”的經歷有關;后來的紅豆館主瀟灑不羈游戲人生,有人以為這也跟他“上書房伴讀”的經歷有關。看來,成也“上書房伴讀”,毀也“上書房伴讀”。

細品這分析,有幾分道理,“上書房伴讀”讓他博覽群書,打下堅實的國學基礎,卻也讓他從光緒身上知曉苦難人生的可怕,生活于牢籠中的可悲。所以他成了宗室后裔中最有才華的“頑主”,位列民國四公子之一。

一出戲氣壞辮子帥

1917年6月30日晚,率三千辮子兵進京的張勛張大帥,帶著幾位親隨叩開皇宮大門。按中華民國與遜位的宣統皇帝的約定,除每年撥專銀外,故宮仍歸退位皇帝使用,受民國法律保護。所以,即便有遺臣舊故欲見溥儀,也是白天按程儀晉見,晚上叩門之事從未有過。

但是,太監并未盤問,便引領來人往養心殿,遜帝溥儀早已在養心殿等候,看來這次晉見是預先“勾通”好了的。第二天即7月1日,張勛一身戎裝親帶侍衛再進午門,此時的午門早就城門大開,城頭也一改平日的素淡而插滿了龍旗。

北京城一夜驟變,大清復辟,宣統又登帝位,用張勛的話說這叫“奉還大政”。最熱鬧處是四九城的估衣鋪,長袍馬褂成了搶手貨,待估衣鋪無貨可賣后,人群擁向壽衣店。原本西裝時髦,一時間長袍馬褂成了亮麗的風景線。

正在家琢磨戲的西園先生接到宮里通知:明日在江西會館恭演大戲,以示對大清復辟的慶祝。通知還要求輔國公溥侗登臺獻藝……溥侗心知肚明,這“通知”絕非溥儀“上諭”,因為按朝廷的規矩,天潢貴胄坐于亭軒之中品茗清唱為“雅”,真要登臺彩唱則有失身份。何況演戲的場所選在江西會館,而不是宮內漱芳齋,肯定是那幫“復辟狂”為拍張勛的“馬屁”想出的勾當。

張勛是江西人,貧寒出身,自幼投軍,因作戰勇猛,按軍功升遷,曾一度調進京師,為慈禧的扈從,耳濡目染,對京劇有了偏愛。在江西會館演京劇慶賀張勛的“豐功偉績”,純粹是投其所好,借機投靠。

溥侗原想一拒了之,可轉念一想,不如唱《千忠戮》“慘睹”一折,讓那些妄想拿我當晉身之階的鳥人知曉,我侗五爺不是省油的燈。

主意打定,立即找袁克文商議,袁克文雖為袁世凱的公子,并最受袁世凱器重,但并不熱衷帝制,對帝制厭煩之心有詩為證,其詩云:“隙駒留身爭一瞬,恐聲催夢欲三更。絕嶺高處多風雨,莫到瓊樓最高層。”

對自己的父親復辟帝制尚且不滿,如今張勛捧出廢帝,自然更嗤之以鼻。一聽溥侗約他共演《千忠戮》“慘睹”一折,立刻了然其意,當即便道:“然也,正好出出這一腔怨氣。”

“收拾起大地山河一擔裝,四大皆空相。歷盡了渺渺程途,漠漠平林,壘壘高山,滾滾長江。但見那寒云慘霧和愁織,受不盡苦雨凄風帶怨長。雄城壯,看江山無恙,誰識我一瓢一笠到襄陽。”悲歌蒼涼,蕩氣回腸,真個是凄凄慘慘切切,唱得聲淚俱下。

這出《千忠戮》是出了名的悲劇、慘劇,說的是明朝朱棣攻克南京,建文帝君臣化裝一僧一道,逃出南京奔襄陽。先人是由僧而帝,建文帝是由帝而僧,江山易主,腥風血雨,一路見忠臣被戮,百姓遭殃,生靈涂炭,慘絕人寰……溥侗、袁克文在臺上忘形地演,淋漓盡致地唱。臺下卻有人如坐針氈:該唱《大登殿》才對,怎么……張勛更是興沖沖而來,怒沖沖而去。

不買張宗昌的賬

1927年,主政山東的土匪將軍張宗昌想要風風光光地過個生日。

當時,勸袁世凱登基的著名復辟派大員楊度,正在張宗昌手下謀生,他投張宗昌所好,提議請“大腕兒”來濟南,在張宗昌大帥府唱堂會。

這提議正中張宗昌下懷,于是備足光洋,廣請名家,終于請到梅蘭芳、余叔巖、李萬春、程硯秋等蒞臨濟南。在為“大腕兒”接風的宴會上,張宗昌一時興起,向梅蘭芳詢問,民國四公子中袁二、侗五的戲如何?

梅蘭芳回答說,那兩位是行家中的行家,梨園界向來敬重。原本是飯桌上的閑談,問者未必有心,殊不知楊度聞言又獻忠心:不就袁二、侗五嗎?拍封電報請二人前來就是。

袁克文接到電報與侗五爺商議。兩人交情不淺,同臺唱戲是尋常之事。可侗五爺斷然拒絕,還痛罵了張宗昌一番:“你個土匪將軍,反復無常的小人,有多少姨太太都弄不清,如今過個賤辰竟要爺去捧場,爺乃正人君子,天潢貴胄,豈能與你為伍!爺不去!爺不賞你這個臉!”

隨后,又勸袁克文也別去捧這個臭腳。可是飽漢子不知餓漢子饑,此時的袁克文手頭拮據,羞對人言,碰到這能大把掙光洋的機會,不愿放棄,于是一人南下抵達濟南。至于此行掙到多少光洋?肯定不少,光為張宗昌寫一幅中堂,就收了光洋?千大枚。

堂會上,袁克文與程硯秋唱了出《琴挑》,看客大飽眼福,張宗昌更是得意:袁世凱的公子為我登臺唱戲賀春秋,我張宗昌太有面子啦。然而,風光過后是劫難,幾個月后北伐軍攻克濟南,張宗昌成了喪家之犬。北伐軍追究起堂會之事,梅蘭芳、余叔巖、李萬春、程硯秋等原本伶人,以唱戲為生,無可厚非。民國第一罪人袁世凱的公子袁克文成了眾矢之的,一時間,“人以群分,物以類聚,袁二與土匪將軍勾搭連環,表明袁二絕非善類”的議論盛傳。

民國政府借此頒發通緝令,稱袁克文為軍閥余孽,連他所著之《洹上私乘》也嚴禁發行。袁克文只身逃往上海租界,他想起侗五爺那段痛斥張宗昌誓不與之為伍的“道白”,后悔不迭:“侗五爺高明!早知如此,這光洋不掙也罷!”后又從上海租界轉天津租界,1931年去世,才四十多歲。

當然,這怨不得別人,袁克文的放蕩不羈與侗五爺的瀟灑不羈不同,他抽大煙、宿青樓是尋常之事,而侗五爺雖對老規矩、舊禮教不以為然,但對大煙之類是斷然不碰的。袁克文的喪事成為當時天津的奇聞,轟動一時,僧、道、幫會組成送殯隊伍,其中最招人眼球的是為數不少主動前來的青樓女子。

事后,有人為侗五爺叫好,說侗五爺有先見之明。侗五爺實話實說:“后邊的事做夢也沒想到,我就是瞧不上張宗昌的德行,煩他那號人,不愿搭理他。”

生活如戲

侗五爺兄弟五人,三位夭折,只有四哥溥倫和他成人。他們哥兒倆共居一處,由于四哥承襲貝子銜,所以居所被稱為倫貝子府,位于王府井大甜水井胡同。兩人分家時,倫貝子特意著人在中間徹起一堵墻;朋友來家做客,侗五爺指著那堵墻開玩笑:“四哥看我整日與你們為伍,說我交友不慎,把我趕出家門了,日后你們得管我。”

可沒過多久,溥倫因欠債惹上官司,法院查封房產抵債,正因為這堵墻,貝子府保住一半。還是那幫朋友,侗五爺又開起玩笑來:“我四哥疼我,特意壘砌了這堵墻,要不然我溥西園豈不無處安身了?”

張作霖坐鎮北京時,心血來潮,成立了“樂律研究所”,聘任侗五爺當所長,月薪四百光洋。這筆天上掉下來的橫財讓侗五爺好不風光,添置了汽車,還經常不斷地出城兜風。

最好去的是北京西北南安河南的成子山,那里有一座嘉慶朝成親王永瑆留下的別院,園子不大卻池館臺榭錯落有致,軒堂亭閣各得其宜,尤其書房、書案更清幽脫俗,其紫檀書案系乾隆朝精品,上有清初大家宋牧仲的題跋,盡顯昔日大書法家成親王的情趣見識。

侗五爺來此并無他事,品一杯茗,彈一曲古琴而已。當然或許是追幽思古,尋求靈感也未可知。可惜好景不長,附庸風雅的張大帥敗退關外,命喪皇姑屯,冤大頭走了,月薪四百光洋泡了湯,侗五爺又靠典當度日了。

福人天佑,清華大學開戲劇講習班,侗五爺受聘講昆曲。清華學子聽課踴躍,不少熱衷昆曲的閨秀名媛也進清華聽課,像朱自清夫人陳竹隱和廖書筠、陶重華、袁敏宣等,都是昔日戲劇講習班的常客。偽“滿洲國”一成立,侗五爺便發議論:“我反對!你溥儀在東北當兒皇帝,我誓不去東北,而且要攜家往南。”侗五爺此說是表達對復辟的不屑,對溥儀的不滿,是不是當真攜家南遷,一說而已。豈料此言傳至南京,中華民國高層認為溥侗深明大義,氣節可嘉,竟聘請他往南京做官。其實并不是官,是個拿干薪不上班有名無權的委員,以此表示民國政府與偽“滿洲國”誓不兩立的態度。

“八一三”淞滬開戰,之后民國政府先遷武漢后遷重慶,侗五爺未隨行,而是投靠朋友,躲進上海租界。此時的侗五爺窮困潦倒,靠賣字度日,在上海南紙店掛起筆單。但侗五爺心有不甘,所以不經管事催促不肯開筆。南紙店為讓這位爺多寫,與管事勾搭,許給管事回扣,于是管事便隔三差五抱怨物價飛漲又沒開銷了,如此這般,擠兌侗五爺多寫。

好在侗五爺弄不清物價究竟有多貴,幾幅字能支應多少天,于是乎管事經常發小財,南紙店也多有收益。

躺在藤椅上的“道白”

汪精衛叛逃重慶,在南京成立偽政府時,曾有人想到上海的溥侗,怎么說也是“滿洲國”“皇帝”的族兄,民國四公子之一。于是硬塞給他一個“政府委員”的名分,還派了一位秘書。不過,侗五爺從不上班,更不管事,整天不是找朋友下棋,就是在管事的催促下寫字。

抗戰一勝利,溥侗之名列入漢奸名單中,侗五爺被押解南京受審。

那天,南京朝天宮大成殿開審“漢奸”溥侗,當時他已患中風,由人用藤椅抬進法庭。公訴人稱汪偽政府對美宣戰書上有偽國民政府委員溥侗的簽章,因此該按叛國罪論處。

然而,溥侗的答辯絕對比公訴人的指控精彩,他對汪偽政府對美宣戰書上有其名諱、簽章供認不諱,但接下來細說詳情:對民國政府內遷,我體弱多病未能隨行,深感痛心。后來蝸居上海賣字度日,并未與汪偽同流合污。至于汪偽任命我當汪偽政府委員,我疾病纏身一老翁,無力抗拒卻也從未到職,我作畫寫字的印章在管事那里,由他保管,宣戰書所用印信蓋由汪偽派來的秘書把持,我從未碰過。希望法庭核查,待查明真相再定我罪名不遲。

聽罷他的答辯,尤其看到他滿頭白發一臉病容,連上法庭都得藤椅抬進,不少人當即點頭。他的答辯言簡意賅,是實情陳述,有板有眼有憑有據。

后來法庭既未抄沒他的家產,亦未再開庭復審,而是由同仁堂、榮寶齋出面保釋出獄了。是他的答辯起了作用,還是鑒于他年老病重法外施恩,就不得而知了。

出獄后的溥侗靠朋友接濟度日,據梅蘭芳的秘書許姬傳回憶,1948年梅蘭芳交給他相當于300銀元的金元券,讓他轉給侗五爺。那時的侗五爺慢說寫字,就是吃喝都由人喂了,昔日臺上風流倜儻的溥西園,變成了憔悴呆滯的病老頭。歲月滄桑,概不由人。

溥侗有一子名毓子山,定居美國,經常往返臺北,參加昆曲票社活動;一女名毓嫡,在江蘇南京,是南京昆曲票社的負責人。這兩位得乃父真傳,在昆曲界知名度甚高。只有小兒子毓子良在北京,算起來已是70歲開外了,他自回北京起就沒正式工作,后經溥杰先生幫忙,才在市民委傳達室上班,好像也是臨時工。

曾與毓子良聊起他父親,他父親1945年中風,六年后的1950年農歷六月二十六日去世,他認為對一個已中風六年的77歲老人來說,解脫并不是壞事。在他的記憶中,第一位聞訊趕來的是梅蘭芳。甘氏三兄弟送的禮最重,是一副上好的楠木棺材。

甘氏三兄弟,甘南軒、甘濤、甘律之是江南笛王甘貢三的兒子。20世紀30年代初,溥侗與甘貢三結識于南京。甘氏世代官宦,豪門大家,對詩詞歌賦經史子集和昆曲都有研究,故而兩人惺惺相惜,大有相見恨晚之慨。由此兩人經常探討、切磋,有時通宵達旦。甘貢三的三位公子對昆曲有特殊愛好,溥侗住在甘府之時,悉心教授,跟甘氏三位公子結下深厚的師生之誼。

出殯那天,梨園行和票友成為送殯隊伍的主體,所經之處皆有贊嘆,說民國四公子之一侗五爺的多彩一生,幾多風光,幾多風險,到頭來睡進楠木棺材,上海出殯,葬于風景如畫的蘇州,算是有福之人。

并非沒有埋怨的,北京西郊成子山就有埋怨侗五爺的人。侗五爺南遷離開北京時,對祖上傳下來的土地作了交代,不再給看地人出工錢,也不再收租子,兩下相抵。1949年以前這戶人家的日子確實殷實,可1949年以后被劃成地主了,盡管再三聲明地是溥侗溥西園的,我只是代為看管,可沒用,工作組聽也不聽,認定他就是地主。這位一想起這“地主”的帽子就怨氣沖天:說的就是租子抵工錢,我就是代管而已,那地壓根兒就是溥侗溥西園的。陰陽相隔,九泉之下即便有知,侗五爺又能如何?開封證明信寄來?哪個給蓋章,誰個給送呀?