-

沒有記錄!

紐約大都會博物館的中世紀文物收藏

2016/6/27 15:48:56 點擊數: 【字體:大 中 小】

回顧大都會的館史,會發現早在上世紀初,坐落于中央公園的主館與曼哈頓北部的修道院分館就已并存于世了。對于早期造訪修道院博物館的美國人而言,他們面前矗立的建筑其實比當時他們能在美國接觸到的任何建筑的歷史都要悠久。參觀的人們會發現,此地和曼哈頓其他地方氣質懸殊,以至于人們不敢相信自己仍然身在曼哈頓。

做成了手的形狀的圣物盒(約1230年)

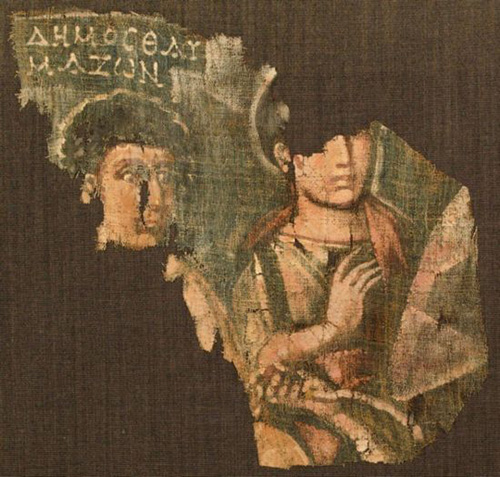

公元4世紀繪有人物圖像的紡織品

圣弗瓦(St. Foy)的雕像

拜占庭藝術的圓片(約1100年)

來自西班牙一所修道院的壁畫(約1130年),描繪了一頭獅子的形象

紐約大都會博物館不僅因為藏品豐富而聞名于世,更因為這些藏品背后所承載的歷史而獨具魅力。回顧大都會的館史,會發現早在上世紀初,坐落于中央公園的主館與曼哈頓北部的修道院分館(The Cloisters)就已并存于世了。

“修道院”分館坐落于紐約市的崔恩堡公園(Fort Tryon Park)。修道院展館其實是一個全新的建筑,但是把一些中世紀建筑的構件融入到了整個建筑當中。在熱鬧的曼哈頓何以會出現這樣一座中世紀建筑呢? 這要回溯到1912年-1914年,當時百老匯街和曼哈頓北部剛剛開始發展并建立一些新的建筑,而這里之所以會發展成公園,出現一座博物館,要歸功于兩位重要的人物:一位是小約翰·洛克菲勒,美國標準石油的擁有者洛克菲勒的兒子;另一位是一名雕塑家,名叫喬治·伯納德( Gorge Barnard)。伯納德的年紀比小洛克菲勒大一些。

伯納德曾經游歷歐洲,購買了很多中世紀的雕塑和構件。法國大革命后,很多修道院被摧毀了,于是,這些原來屬于修道院的東西就流入了市場。在1914年第一次世界大戰爆發的前夕,伯納德把他在歐洲大陸購買的東西運回了紐約,于是他就在曼哈頓的北角建立了一座私人博物館,他把它命名為“修道院博物館”。建立這個展館的目的有兩個,一是為當時的美國人引入和介紹中世紀的藝術和雕塑作品,二是希望當時的藝術家能從幾個世紀之前的藝術家那里獲得靈感。這個展館的氣氛非常特別,它看起來就像真的教堂一樣,內部一些地方還用蠟燭來照明,有些守衛展品的保安甚至穿著僧侶的服裝。

之后,伯納德開始跟大都會博物館的有關人士商討,要把他的這些收藏品賣給博物館。而在這個時候小洛克菲勒正好是大都會博物館基金會的負責人,他當時也對這一切懷有極大的興趣。小洛克菲勒發現,這也是曼哈頓島目前為止還沒有被開發的僅存的區域,他希望在未來的三十年里把這個地方變成一個公園。于是,1925年,在洛克菲勒的支持下,大都會博物館買下了伯納德的所有收藏。

小洛克菲勒想要的遠不止這些。他買下這些展品后,想要建造一座能夠呈現中世紀風格的新建筑。1930年,小洛克菲勒得到了現在修道院博物館的這片土地,他要求建筑師跟大都會博物館的專家商討如何修建這座新建筑。他們建筑的理念是要做到中世紀城堡和中世紀修道院的完美結合,于是,他們花了大概一年的時間游歷了法國南部跟西班牙北部,去了解中世紀的修道院建筑的外觀情況。從修道院展館最后建成的情況來看,它很好地吸取了中世紀建筑的風格。有很多人曾經錯誤地認為建筑是從歐洲大陸被整體搬運到美國曼哈頓,但其實這座建筑本身是新的,只是在樣式和設計上很大程度地沿用了歐洲中世紀風格,同時也使用了一些中世紀建筑的原始構件。修道院博物館于1938年落成,同時,小洛克菲勒把他購買到的這片土地和附屬的公園送給了紐約市政府,并且對外開放。展館開放之初,小洛克菲勒說過一句話:“如果人們來到這里,希望能感受到此地的和平給人帶來的寧靜和美好。”

1938年,此展館開幕,大都會博物館就是用這樣一個地方來整合歷史與當下的。那時的歐洲對于美國人而言還是一個非常遙遠的地方,到歐洲要搭蒸汽船,耗費幾個星期的時間顛簸于旅途,而且船票的價格非常昂貴。所以,對于早期造訪修道院博物館的美國人而言,他們面前矗立的建筑其實比當時他們能在美國接觸到的任何建筑的歷史都要悠久。參觀的人們會發現,此地和曼哈頓其他地方氣質懸殊,以至于人們不敢相信自己仍然身在曼哈頓。

“修道院”一詞的原意是“封閉的行走步道”,而且一般是和花園聯系在一起的。中世紀時,修道院是僧侶生活最重要的中心,修道院的走道可以讓修士在有屋頂的地方從一個地方走到另一個地方而不會被淋濕。那些從事書寫跟繪畫工作的僧侶在修道院有工作室,他們也可以在空地上工作。整個修道院展館建筑理念的核心就是以花園為中心,通過附近的走道建立展覽廳。居家修道院也是整個修道院展館中最核心最重要的部分。這里的建筑風格是中世紀的,柱子跟柱頭都是中世紀遺留下來的物件,它們是公元1133年在比利牛斯山附近也就是今天法國南部附近發現的。

修道院展館中主要藝術品的展覽形式,跟大都會博物館主館那種百科全書式的完全陳列展品的理念不同,修道院展館側重展出西歐的藝術品,展品的時間范圍在1100到1500年左右。

展館中有一幅來自西班牙一所修道院的壁畫,完成時間在1130年前后,描繪了一頭獅子的形象。在中世紀的歐洲,獅子扮演的是守衛者的角色,所以在門和入口附近可以看到很多獅子的形象。

1957年,修道院展館在現代建筑中又增加了一些中世紀元素,這一建筑其實是和西班牙的大教堂相關的,參觀者能看到磚塊的顏色是不同的,下面部分是中世紀的磚塊,上面偏白的是現代石材的磚塊。此處并不適合演講,但確實是一個非常好的“音樂廳”,因此音樂會經常在這與眾不同的空間里舉辦。

跟修道院展館相關的一個重要的修道院,其名字與圣威廉有關,是在法國南部的一個修道院。這里所有能夠看到的構件都是12世紀晚期到13世紀早期遺留下來的。在被搬至此處之前,都曾經被用作一個馬房的構件。修道院建筑中,柱頭上是水平非常高的中世紀雕刻,而所雕刻的植物是在修道院附近所能遇到的尋常植物。柱子是波浪形的,展現的是水流的紋樣。我們近期對這個地方進行了清潔整修,原來滯留在上面的灰泥已被清理,新增加的玻璃頂讓這些柱子能夠在享受自然光照耀的同時又能避免受到損害。跟居家花園緊密相連的是教士會堂,教士會堂的功能是讓居住在修道院的修士們聚集在這里發表每天重要的信息。

修道院分館的特別之處不僅在它陳列的方式,也在于它的收藏。這里藏有的彩色玻璃的數量是所有博物館中最多的。彩色玻璃的光源采用的都是自然光。在中世紀歐洲,彩色玻璃是非常重要的教堂的構成部分,而它的發展歷史也是與中世紀的發展歷史緊密相連的。13世紀出現了建筑技術革命,所以,從這個時期開始造起了許多非常高的教堂,這些教堂的建筑方式是用拱聚集到一點,再用旁邊的結構來支持整體結構,這樣能夠在墻體上為窗戶留下足夠的空間。從這個時期開始,教堂的窗戶越開越高,留下來的空間也越大,而窗戶也會被用彩色玻璃填滿。如果晴天里來到修道院分館,就能看到天光穿過每一片玻璃,從高處也從低處灑落于我們身上。

有一個13世紀的彩繪玻璃窗上繪制的人物是法國國王路易九世,描繪的是十字軍東征歸來的場景,他拿出一個物件要貢獻給法國當時最重要的教堂,這物件就是耶穌釘上十字架之前頭戴的荊棘之冠。路易九世的荊棘之冠是買來的,他甚至還建立了皇家大教堂來安放此冠,這一座教堂也是當時王家最大的教堂,它呈現了當時最時興的建筑技術,而此件遺物的價格卻是當時建造這個教堂的花費的四倍。制作彩色玻璃的技術在這一時期有了長足的發展,進入修道院展館就能夠看到最早期和晚期的各類作品。

這里最杰出的中世紀作品是一件名為“大雅各”的雕塑作品,它完成于15世紀,以雪花石膏雕刻而成,這是一種非常柔軟且易于雕刻的石料,甚至可以用大拇指的指甲來刻畫。這種材料還具有半透明性,燈光照射的話,我們可以看到人物罩袍比較薄的部分能夠透過光線。

另一間展廳展示的最重要的作品是早期荷蘭繪畫,這幅陳列在展廳的墻上的畫作為“梅洛德三聯畫”,完成于1430年前后,其制作者是荷蘭的一位藝術家,但他是在西班牙布爾戈斯他的工作坊里完成的。這幅畫畫在木板上,在設計的時候分成三個部分,兩翼被設計為可以折疊起來覆蓋在中間的畫上。這幅畫呈現了早期油畫技藝的高超水平,它所呈現的細節是如此真實,就像是照相機拍攝下來的一樣。這種繪畫在當時是新興的藝術的形態,其創新之處在于兩點,一點是在繪畫的顏料上,它采用了油和顏色混合的顏料,這使得顏料能夠保持濕潤,這樣,在繪畫的過程中可以不斷地增加半透明的層次,從而表現出不同材質的細節。第二點能夠體現其先鋒性的是,它所表現的內容來自圣經,但整個場景卻完全是現代的。中間這幅畫中,左邊是大天使加百利,他剛剛進入這個房間,想要告訴右邊穿紅衣的女子一件事情:她很快會有一個孩子,而這個孩子是上帝之子。這幅繪畫描述的瞬間,就是瑪利亞察覺到大天使加百利存在之前的那一小會兒。天使到來翻開了桌子上書的書頁,同時吹滅了桌子上蠟燭。在圓形的小窗上,還有一個很小很小的人,是一個嬰兒背著一個十字架,這也就是在圣母受圣靈感應之前的一小會兒。整個房間內部的裝飾對于生活在15世紀的人來說是非常熟悉的一個家庭居住的空間,但是又是有些不同,因為這里充滿神跡。右邊畫框里的人是約瑟夫,是未來即將要和圣母瑪利亞結婚的那個人,他正在自己的木屋里面工作。房間的窗戶是打開的,外面是城市的樣貌,它所呈現的城市的細節跟展館樓上展廳中陳列的細節一樣豐富。當時花錢畫這幅畫的人在這幅圖的左邊,他的名字是彼得·安德布拉克,在這張畫剛剛完成的時候,其實畫上是只有他一個人,兩年之后他結婚了,就把他的妻子也加到了這幅畫上。這幅畫可能是目前在美國保存得最好的荷蘭畫派的作品。展覽這幅畫的展廳本身也為了更原始和完整地呈現這幅畫上展現的細節,布置了放蠟燭的燭臺、彩色玻璃的窗戶、金屬的壺,與畫中的場景相對應。

另外一組在修道院展館中非常重要的展品就是獨角獸掛毯。很少有中世紀的展品呈現出一段電影般的場景。小約翰·洛克菲勒是獨角獸掛毯的原主人。“圍欄中的獨角獸”這件作品后來也被運用在《哈利·波特》這一電影系列的某一場景中。

修道院展館樓下所有陳列的東西,都不是喬治·伯納德最先擁有的那一批,也不是博物館1938年第一次對外開放的時候所擁有的展品,而是在博物館開放之后逐漸增加和購買的。到現在為止,修道院展館仍然在積極購買中世紀的一些作品。

教堂是中世紀藝術中最重要的“展廳”,所以很多東西都是為教堂而制作的,但它們也并不全是為信徒而做。館藏中有一個非常特別的倭馬亞王朝時期的象牙制品,它完成的地點是西班牙,這個時期西班牙尚處于穆斯林力量統治下。這件物品可以追溯到10世紀早期,它可能是一個化妝品的罐子,蓋子可能遺失了。另外有一個差不多材質的、查理曼大帝時期(十世紀早期)的象牙質的雕刻品,它記錄的故事和基督有關:當三個女人到達之前埋葬耶穌的墳墓的時候,她們發現墓穴已經空了,上面右邊的天使告訴他們耶穌已經從死亡當中脫身了。這個物品實際的用途是作為一本書的封面。海象的象牙制品更多地出現在了英格蘭。

修道院十字是在二十世紀六十年代左右由博物館購入的,它可能是在英國的貝里圣埃德蒙茲修道院完成的作品。還有一個圣物盒做成了手的形狀,是1230年前后完成的,內部盛放跟圣人身體某個部分有關的東西。圣物盒內部主體部分是木頭的,外部被貴金屬所包圍,還有很多的琺瑯和寶石。它是在默茲河附近的教堂里使用的,被放在教堂的祭壇上。

博物館最新購入的展品中,還有一個也是盛放圣物的十字架,它在法國的利摩日完成。據說它立面放的是耶穌釘上十字架的那個十字架的某一些部分,在十字軍東征的時候被帶回了歐洲。如果只是這樣來看這樣這件物品的話,很難想象它想形成的視覺效果究竟是怎樣的。十字架上彩色的都是琺瑯,上面刻了非常多的線條,是各種各樣不同的植物,在燭光的照耀下這些線條都會閃閃發光,能讓展品呈現出彼岸世界的情況。

在中世紀的晚期,也就是所謂的哥特時期,跟人的形象有關的內容出現在各種各樣的物件上。比如博物館收藏的一件象牙制的雕塑作品,這兩個人物分別是圣母瑪利亞跟嬰兒時期的耶穌基督。這件作品的重點在于兩人之間的交流,展現的是父母跟孩子之間的交流的場景。這件物品是個人捐贈的,這可能是為了展現當時擁有它的人的自己的情感,會讓圣人感覺更親切。

除此之外還有非常讓人驚嘆的象牙雕刻制品。這件作品由兩片雕刻好的象牙用鉸鏈結合在一起,可以折疊,并且可以像書本一樣開合。這個物品的右邊是最后審判的場景,根據基督教的信仰,好人會進天堂,壞人會下地獄。跪在左邊的是圣母瑪利亞,右邊是受洗者約翰,他們正在幫助當時有需要的人。這件物品是可以隨身攜帶的,讓人在旅行的時候可以繼續顯示他的虔誠和對基督的信仰。如果把這個物品包含的宗教敘事剝離開來,僅僅從雕刻技藝來看的話,能夠看到人物的雕刻都是三維立體的,并且是在同一塊固體上雕刻出來的。

館內還藏有一本私人用的祈禱書,它是個人信仰的一個體現。祈禱書是為了年輕的法國的王后——埃夫勒的珍妮而制作的。書上的插圖展現的圣母瑪利亞跟耶穌基督的故事,在邊緣上能夠看到有關日常生活的一些景象,也有一些神秘的動物和一些傳說中的動物。因為這個時期西方還沒有紙,所以這本書是寫在動物的皮上的,也就是大家所熟知的羊皮卷或牛皮卷。有些情況下,這些羊皮卷的尺寸會非常非常大,一張動物皮只能制作書籍展開的一頁,可以想象要完成一本書的話需要多少動物的皮。而書的尺寸之所以會那么大,是因為僧侶們要共同聚集在書前進行唱誦。

在中世紀晚期有一些私人的收藏。有一件來自波希米亞的作品,曾屬于布拉格宮廷,其重點是人的苦難的表情和憂傷的情緒,這正是一個母親她失去自己孩子時才有的表情。當然還有一些美麗的人像,雕像中的圣母瑪利亞,她的臉非常的漂亮、年輕,但是臉上還是有一絲哀傷的表情。它采用了一種特殊的材質——紅陶,這也是波希米亞現存的紅陶藝術品。

修道院展館對于文物的保護方面也采取了非常多的措施。很多人都對文物的保存十分感興趣。博物館中有一個非常復雜的實驗室,里面的工作人員都致力于文物的保護。有時候會允許部分游客進入參觀,讓他們具體地了解中世紀的東西是如何在現代進行保存的,以及如何進行特別地清潔等。每年的秋季,修道院展館會組織中世紀的節日活動,這個節日一般會安排在9月末到10月初,這也會是展館觀眾最多的日子。

花園在中世紀的生活當中是非常重要的,它們可以是休息的地方,也可以是學習的地方,或者是用來暫時逃離繁雜生活。對花園的喜愛也表現在藝術作品中,比如掛毯中經常采用一種繁花底板,上面有一千朵花的樣子,把花的形態記錄在上面。在掛毯上出現過的植物,都被找到并種植在修道院展館的花園里了。

修道院的最中心就是一個四季的花園,在開花的季節能看到各種顏色的花卉,其他季節也都一直會有花朵開放。還有另外一個花園也是完全按照中世紀的樣子建造的,里面的所有植物也是歐洲中世紀的花園里會出現的。每一個花床會有一個自己的主題,如藥品,廚房里會用到的調料等,還有一些藝術會用到的。植物在中世紀的生活當中是非常重要的組成部分。這里還種了啤酒花,所以會討論到中世紀的啤酒制作工藝,也包括酒類的制作,這對于年輕的觀眾來說是非常有吸引力的,紐約的繁忙都市中有這樣一片花園對人來說是多么有吸引力。

修道院分館兩年前購置了一枚銅鈴鐺,它的內部沒有單獨的響鈴,需要用木槌來敲響它。它被放在教士會堂的附近,因為上面有一些特別有意思的文字,文字的意思是“在早飯喝水的時候請敲響我”,所以鈴聲響起時教士都會聚集過來。歡迎逗留在紐約的人們時不時來此地一聚。

(本文為上海博物館“博物館與世界古代文明”系列講座的錄音整理稿,作者系紐約大都會博物館中世紀藝術部主任、修道院分館館長,現場翻譯朱聯璧,文字整理陳靖榕、劉瑜、姚竣夫。)