-

沒有記錄!

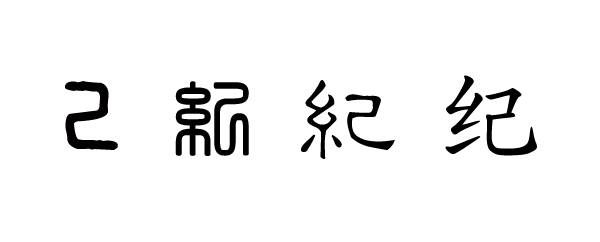

紀——源于姜姓侯國的姓

2016/3/3 11:23:04 點擊數: 【字體:大 中 小】

在西周封置的諸侯國中,有一個紀國,在今山東壽光南紀臺村,相傳是炎帝后裔的封國,姜姓,侯爵,故其國君稱為紀侯。紀國與近鄰的齊國同姓,都是炎帝的后裔,但卻因邊界糾紛而演成世仇,自周初至春秋時從沒有和好過;尤其是齊哀公因受紀侯誣陷而被周夷王(一說周懿王)烹殺后,兩國積怨更深。公元前690年,齊襄公復九世之仇,滅掉紀國。紀侯的子孫以國名為姓氏,形成紀姓。此即唐人林寶《元和姓纂》所云:“紀,姜姓,炎帝之后,封紀,為齊所滅,以國為姓。”

又據宋躬《教子傳》記載,唐代的紀邁,本姓舒,以五月五日生,被母親拋棄,由村人紀淳之妻趙氏收養,因之改姓紀。

紀氏早期主要是在北方發展。秦末有趙城(今山西洪洞縣北)人紀信,楚、漢相爭時為劉邦部將,當項羽把劉邦圍困在滎陽的緊急情況下,他裝扮成劉邦出降,使劉邦得以逃脫,結果惹惱項羽而遭燒殺。其弟紀成,以將軍從劉邦破秦,入漢定三秦,西漢初封定平侯。紀成之子紀通,封襄平侯。瑯邪(今山東膠南縣西南)人紀逡,于西漢末仕王莽,歷位公卿。東漢時,紀氏已發展到長江流域。三國吳丹陽郡秣陵(今江蘇江寧縣南秣陵鎮)人紀亮,在吳國任尚書令;子紀騭任中書令;孫紀瞻,才兼文武,為西晉領軍將軍,徙家歷陽(今安徽和縣)。南朝梁有紀少瑜,美容貌,能屬文,任武陵王記室參軍,亦為秣陵人。于此可見,丹陽秣陵在三國至南北朝時期一直是紀氏的郡望所在。據《新唐書·宰相世系》載,隋朝有司農少卿紀和整,世居天水上邽(今甘肅天水),其子紀士騰,為隋翼州剌史,有二子:長子紀儼,為唐雍州司倉參軍;次子紀及,為唐廓州刺史。紀儼的兩個兒子先知、全經,分別為唐御史中丞、戶部郎中。紀及之子紀處訥,在唐中宗時任宰相。因此,天水上邽為隋唐時期紀氏郡望。又據《唐貞觀八年條舉氏族事件》載,冀州高陽郡(治所在今河北高陽東)四姓之首為紀氏,潤州丹陽郡四姓之首也是紀氏;《新集天下姓望氏族譜》載,冀州高陽郡五姓之第三為紀氏,潤州丹陽郡八姓之第二為紀氏;《太平寰宇記》載,冀州高陽郡五姓之第二為紀氏。另據有關譜牒資料記載,北宋時有南京人紀曰,因犯顏直諫,被貶入八閩(福建省的別稱,因宋時始分為8個府、州、軍,元時分為8路而有此別稱),居于泉州,死后葬于龍安,子孫在龍安落籍定居,發展成為著名的龍安紀氏,后又衍分出閩侯、福清、龍溪、漳浦、仙游等支派。明、清時期,加載史冊的紀姓人物多出自河北獻縣、文安,還有出自浙江、廣西、江西、云南、江蘇、山東、上海、寧夏等省市者,可見紀氏分布已相當廣泛。清干隆末,泉州人紀受華首先移居臺灣,在港東中里開墾定居,后紀氏入臺人數逐漸增多,進而又有人到海外謀生,僑居于新加坡等國家。

紀姓名人不絕于史,除以上述及者外,傳說有古代之善射者紀昌,學射于飛衛,以馬尾毛懸虱于窗前,能射穿虱心而懸毛不斷。南朝齊有建康(今江蘇南京)人紀僧真,出身武吏,歷任中書舍人、司農卿等要職,曾向齊武帝要求列入士族,被主管此事的江斅所拒。唐代有良醫紀明,觀人顏色,便知疾深淺。宋代有山水畫家紀真。金國有醫學博士紀天錫。元代有戲曲作家紀君祥(一作紀天祥)。明代有刑部郎中紀克家,廉直勁正,甚獲時譽。清代最著名的紀姓人物是著名學者、文學家紀昀。紀昀,字曉嵐,直隸獻縣(今屬河北)人,干隆進士,官至禮部尚書、協辦大學士,博覽群書,能詩及駢文,曾任四庫全書館總纂官,纂定《四庫全書總目提要》。其父紀容舒,官姚安知府,亦為學者。此外,清代還有學者紀大奎、紀磊,書畫家紀大復。現代,香港有美籍華人紀艾華,擁有財富約20億元,被列入“世界華人億萬富豪榜”。

紀姓在當今按人口多少排次序的中華姓氏中,名列第157位,約占全國漢族人口的0.07%,分布比較廣泛,以北京、山東、江蘇居多,這3省市紀姓約占全國漢族紀姓人口的54%;在臺灣為第75大姓。紀姓不僅是漢族常見姓,而且也是一些少數民族的姓氏。例如:清朝滿洲有紀姓,世居長白山;滿洲八旗姓錫瑪拉氏,后改為紀姓;白族以雞為圖騰的氏族,漢姓有紀氏;蒙古、滿、回等民族也都有紀姓。作者:謝鈞祥