-

沒有記錄!

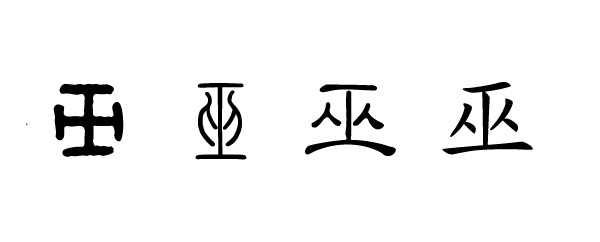

巫——以技藝名命得的姓

2016/3/3 11:26:11 點擊數: 【字體:大 中 小】

古代人認為天地萬物都有神靈,并且可以通過一定的法述使神降臨,以實現自己的某種愿望。這種法術稱為巫術;會這種法述、能以舞蹈使神降臨的人稱為“巫”,巫的權力很大,主要的職司是奉祀天帝鬼神及為人祈福禳災,并兼事占卜、星歷之術。商代最重巫,周代巫的地位漸降,其后巫的職權逐漸縮小,演變成以裝神弄鬼替人祈禱為職業的人。早期從事這種職業的人,以技藝傳家,因以為氏,就是巫氏。此即東漢應劭《風俗通義》所云:“巫氏,凡氏于事,巫、卜、匠、陶也。”

那么,巫姓形成于何時呢?上古有巫彭,為黃帝臣,傳說是一位神醫。《姓氏考略》云:“黃帝時巫彭作醫,為巫氏之始。”可見巫氏是個非常古老的姓氏。上古還有巫妨,精于醫,所著《小兒顱腦經》,為中國最早的小兒科醫方。商代有巫咸(一作巫戊),是商王太戊的大臣。相傳他發明鼓,是用筮占卜的創始者,又是個占星家,后世有假托他所測定的恒星圖。巫咸的兒子巫賢,是商王祖乙的宰相,相傳是一位賢相。據史書記載,黃帝“居軒轅之丘”,軒轅丘在今河南新鄭西北;商王太戊都亳(在今河南商丘縣北),祖乙都邢(在今河南溫縣東)。因此可以說,巫姓形成于今河南,早期人物也出自今河南。

唐代的《新集天下姓望氏族譜》稱:晉州平陽郡十二姓有巫氏。南宋鄭樵《通志·氏族略》說,巫氏“望出平陽”。這說明巫氏曾在平陽郡(三國魏正始八年置,治所在今山西臨汾)形成望族。

巫氏南遷,始于晉代。據《臺灣省通志·人民志·氏族篇》記載,晉代從中原遷入福建者共有13姓,其中有巫姓。據《巫氏族譜源流序》載,西晉末年隨中原士族南渡者為巫暹,遷居閩之劍津(今福建南平縣東),至隋大業年間,其裔孫巫昭郎率子巫羅俊再遷黃連峒(屬福建寧化縣)。唐太宗貞觀三年(629年),巫羅俊奉命鎮守南疆,因開化南蠻有功,被封為威武侯,詔頒“忠孝堂”于侯府,傳13世有巫志干,遷寧化三都龍湖。巫志干之子光一郎遷上杭勝運里,傳至大一郎,徙上杭九泰,生7子,于南宋紹興年間偕5子遷廣東:長子巫仕聰、次子巫仕成居英德高東壩,三子巫仕政居惠州,四子巫仕宗居潮州,六子巫仕敬居曲江;五子巫仕恭及七子巫仕猷留居福建永定。清代,廣東巫氏有部分移居臺灣,后又有人到新加坡等國謀生。巫姓堂號為“忠孝”。

漢代有冀州刺史巫捷,還有《養性經》的作者巫都。明代有句容(今屬江蘇)人巫* ,英宗時官至都督同知;興寧(今屬廣東)人巫子英,以英勇著稱;龍川(今屬廣東)人巫子肖,萬歷舉人,任新喻知縣,以孝友廉介聞名,被民眾稱為“青天”。

巫姓在當今按人口多少排次序的中華姓氏中,名列283位,約占全國漢族人口的0.02%,分布較廣,以廣東、江西、四川居多,這三省巫姓約占全國巫姓人口的64%;在臺灣為73大姓。臺灣土著也有巫姓。作者:謝鈞祥