-

沒有記錄!

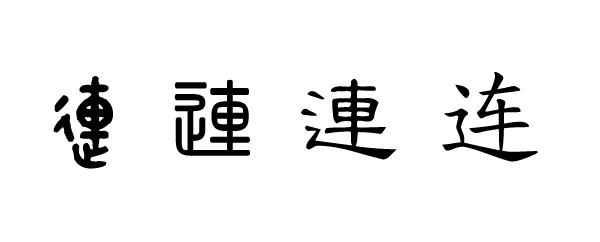

連——出自人名官名的姓

2016/3/3 11:40:52 點(diǎn)擊數(shù): 【字體:大 中 小】

連姓是個(gè)多源的姓氏,有出自人名者,出自官名者,還有出自少數(shù)民族者。

清人張澍《姓氏尋源》云:“連出自陸終三子惠連之后。”這是說惠連的后代有的以他的名字為姓氏而形成一支連氏。據(jù)《史記·楚世家》記載,陸終是古帝顓頊的玄孫,有6個(gè)兒子,其“二曰參胡”。該書《索隱》引《世本》云:“二曰惠連,是為參胡。”于此可知,“參胡”即是“惠連”。但是,由于惠連及其后代的具體情況無資料可考,故張澍此言僅供參考。

唐人林寶《元和姓纂》云:連姓是“齊大夫連稱后”。這是說春秋時(shí)齊國(都城在今山東臨淄北)有個(gè)大夫叫連稱,他的后代以他的名字為姓氏,就是連氏。據(jù)《左傳·莊公八年(公元前686年)》記載,齊襄公派連稱、管至父去守衛(wèi)齊國的葵丘(在今山東臨淄縣西),瓜時(shí)而往,并約定明年瓜熟時(shí)派人接替。可是,屆時(shí)并無人來換防,連稱、管至父向齊襄公提出換人的請求,又被拒絕,二人十分惱火。于是,他們投靠公孫無知,經(jīng)過一番謀劃,殺齊襄公,立公孫無知為君。不久,公孫無知和連稱都被齊國大夫雍廩殺死。連稱的子孫逃往國外,稱為連氏。

《姓氏尋源》還說:“楚有連尹、連敖,皆官名。連姓必有以官為氏者。”連尹、連敖都是春秋時(shí)楚國(都城在今湖北江陵西北紀(jì)南城)官名。《左傳·襄公十五年·疏》:“連尹,射官,言射相連屬也。”即連尹是主射之官。《史記·淮陰侯列傳》:“信亡楚歸漢,未得知名,為連敖。”《集解》徐廣曰:“典客也。”其主要職掌為接待少數(shù)民族等事。于此可知,以官為氏的連姓出自今湖北。

連姓還有兩支出自少數(shù)民族。《后漢書》有“元初四年(117年),遼西(今遼寧義縣西)鮮卑連休等遂燒塞門”等語,說明至遲在東漢時(shí)居住在今遼寧境內(nèi)的鮮卑族已有連氏。又據(jù)《魏書·官氏志》記載,代北鮮卑族原有復(fù)姓是連氏,隨北魏孝文帝遷居洛陽(今屬河南),于496年改為連氏。

南宋鄭樵《通志·氏族略》說,連氏“望出上黨”。上黨,郡名,戰(zhàn)國韓置,后入趙、入秦仍置,治所在壺關(guān)(今山西長治市北),轄境相當(dāng)今山西和順、榆社以南,沁水流域以東地,隋初廢,唐代又曾改潞州為上黨郡。南宋鄧名世《古今姓氏書辨證》說,連氏“望出馮翊”。馮(píng)翊,郡名,三國魏改左馮翊置,治所在臨晉(今陜西大荔),轄境相當(dāng)今陜西韓城、黃龍以南,白水、蒲城以東和渭河以北地區(qū),北周廢,隋、唐時(shí)又曾改同州為馮翊郡。“望”即郡望,指魏、晉至隋、唐時(shí)每郡顯貴的家族,意思是世居某郡為當(dāng)?shù)厮鐾S诖丝梢姡B氏于南宋以前曾在上黨、馮翊一帶形成望族。

唐懿宗時(shí)有連總,閩縣(今福建福州市)人,咸通進(jìn)士,善作賦。這說明連氏在唐代已有移居福建者。五代時(shí)有光山(今屬河南)人連重遇,在閩國(都城在今福建閩侯)任控鶴都將,這是自河南遷入福建的連姓人。宋、明時(shí)期,連氏稱盛于福建,還分布于今浙江、江西、湖北、山東、河北、甘肅、山西、河南、安徽等省。清朝康熙年間,福建安溪人連良遷入臺灣,后又有連氏陸續(xù)入臺,并有到海外謀生者,僑居于新加坡等國家。

北宋有連舜賓,應(yīng)山(今屬湖北)人,家多資,常散財(cái)周濟(jì)鄉(xiāng)里,而盡心教其兒子庶、庠學(xué)習(xí),說:“此吾資也。”連庶、連庠皆舉進(jìn)士,庶官至職方員外郎,當(dāng)朝明潔,人謂之“連底清”;庠官至都官郎中,敏于政事,人謂之“連底凍”。南宋初有廣東轉(zhuǎn)運(yùn)使連南夫;南宋末有詩人連文鳳,宋亡后變姓名為羅公福,常與諸遺老結(jié)社吟詩。明代有江西布政使連均,御史連盛,總河都御史連礦,天文學(xué)家連登岸,監(jiān)察御史連城璧。清代有《周易》學(xué)者連斗山。

旅居海外的連姓華人,對當(dāng)?shù)氐姆睒s與進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn),也涌現(xiàn)出一些杰出人物。例如,新加坡有銀行家連瀛洲,擁有財(cái)富約4億美元,被列入“世界華人億萬富豪榜”。

連姓在當(dāng)今按人口多少排次序的中華姓氏中,名列第239位,約占全國漢族人口0.028%,以河南、四川、福建居多,這三省連姓約占全國漢族連姓人口的58%;在臺灣為第54大姓。連姓不僅是漢族常見姓,而且在滿、蒙古、臺灣土著等民族中也有連姓。此外,日本侵占臺灣期間,臺灣的連姓曾被迫改用蓮沼、蓮本等含有“連”字的日本姓,直至1945年臺灣光復(fù)后,才恢復(fù)原來的連姓。作者:謝鈞祥