-

沒有記錄!

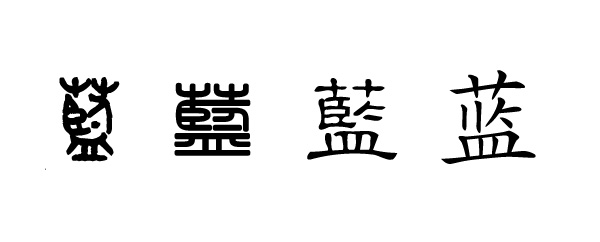

藍——以官以地命名的姓

2016/3/3 11:35:14 點擊數: 【字體:大 中 小】

藍性來源有二:一支出自春秋時的楚國,先以官為氏,后省文形成;一支出自戰國時的封邑,系以地為氏。春秋后期,楚國有個大夫名叫亹(wěi),任藍縣(在今湖北荊門縣東)尹,又稱藍尹亹。公元前506年,吳國軍隊攻破楚國郢都(今湖北江陵西北紀南城),楚昭王倉皇出逃,擬往隨國(在今湖北隨縣南)避難,行至成臼河,見到亹的船在那里,便要求用船渡河。亹指責楚昭王不該丟棄國都,不讓他用船。吳軍撤退后,楚昭王回國,準備殺亹,經令尹子西勸說而止,并重新任用亹。藍尹亹的子孫以他的官職為姓氏,稱為藍尹氏(見鄭樵《通志·氏族略》),后省“尹”為藍氏。

據《竹書紀年》載:“梁惠王三年,秦子向命為藍田君,蓋子向之故邑也。”子向的子孫以地為氏,形成又一支藍氏。引文中的“梁惠王”即魏惠王,是戰國時魏國國君;“梁惠王三年”即公元前367年;“藍田”,縣名,戰國秦獻公六年(前379年)置,治所在今陜西藍田縣西灞河西岸,北周建德二年(573年)移治今陜西藍田縣址。于此可知,戰國時期形成的藍氏,出自今陜西藍田。

另據《藍氏族譜序》載:“恭惟吾藍氏一族,源遠流長,乃出自炎帝神農八代裔孫榆罔之后,有曰昌奇者,據家譜流傳所載,因帝榆罔賜貢繡藍一株,且受封河南固始,汝南郡遂以藍而姓焉。”此說未見姓氏古籍記載,可供參考。

宋人鄭樵《通志·氏族略》說:“藍氏望出中山。《戰國策》中山太守藍諸。”又說:“今望出東莞、汝南也。”這說明,戰國時藍氏有一支遷至今河北北部,至漢代在中山郡(治所在今河北定縣)形成望族;到了宋代,東莞(今屬廣東)、汝南(今屬河南)藍氏分別發展成為大族。據五華《藍氏族譜》記載,閩、粵藍氏系出汝南。唐代有藍明德,曾任揚州節度使,于武則天天授元年(690年)避處擇居,自汝南遷至建康(今江蘇南京),傳14世有藍萬福,于宋徽宗政和七年(1117年)遷句容(今屬江蘇),有4子:吉甫、吉亨、吉利、吉慶。藍吉甫因避金兵,于南宋理宗寶慶元年(1225年)移居福建福清縣五福鄉,是為藍氏入閩始祖。藍吉甫的子孫,分布于福建汀州、漳州、上杭等地,后又分出廣東大埔、梅州、興寧、五華、潮州等支派。按此說,藍氏入粵在元代以后。其實,據史書記載,宋代以前今廣東已有藍氏。此外,元代安徽有藍氏,還有江西人藍光入閩;明代山東、浙江、四川等地有藍氏;清代云南有藍氏。藍氏入臺灣,始于清初,第一人是福建漳州人藍鳳,居臺南;清康熙六十年(1721年),又有廣東人藍溢海入臺;此后,藍氏入臺人數不斷增多,發展至今,為臺灣第61大姓。從清末開始,藍氏陸續有人到海外謀生,僑居于新加坡等國家。

五代南唐沉汾《續仙傳》寫有唐末逸士藍采和,說他常穿破藍衫,一腳著靴,一腳跣露,手持大拍板,行乞鬧市,乘醉而歌,周游天下,在酒樓聞空中有笙簫之音,忽然升空而去。因此,民間稱他是傳說中的八仙之一。五代南漢末有藍繼宗,南海(今廣東廣州)人,歸宋后歷事四朝,曾任宣慶使、邕州觀察使等職,以謙謹自持著稱。宋代還有程鄉(今廣東梅州)人藍奎,家貧好學,后第進士、官博士,以文章氣節名,學者稱藍夫子。明初有大將軍藍玉,定遠(今屬安徽)人,多次領兵打擊元朝的殘余軍事力量,封涼國公。他恃功驕橫,多蓄莊奴假子,奪占民田,所為多不法,后以謀反罪被明太祖所殺,牽連致死者達15000人,稱為“藍獲”。明代,藍氏還出了兩個農民起義首領:一個是正德年間四川東北部農民起義首領藍廷瑞,曾有眾十余萬人;一個是嘉靖、隆慶年間廣東東部農民起義首領藍一清,曾有眾數萬人。明末清初有畫家藍瑛,錢塘(今浙江杭州)人,擅山水,兼工人物、花鳥、蘭竹,人稱“浙派殿軍”。其子藍孟,孫藍深、藍濤,均以畫名。清代,漳浦(今屬福建)藍氏涌現出幾位名將。藍理,“力舉八百斤,足追奔馬”,康熙年間從施瑯攻臺灣,拖腸血戰,以首功加左都督,累官福建提督;藍廷珍,以南澳鎮總兵從施瑯入臺灣,平朱一貴,官至福建水師提督,加左都督;藍鼎元,佐從兄藍廷珍討朱一貴于臺灣,事后著《平臺紀略》,雍正時任普寧知縣。此外,清代還有書畫家、篆刻家藍漣,山水畫家藍洄。近現代有教授藍公武,早年留學日本和德國,中華人民共和國成立后任最高人民檢察署副檢察長、全國人民代表大會常務委員會委員。

藍姓在當今按人口多少排序的中華姓氏中,名列第260位,約占全國漢族人口的0.02%,分布較廣,以廣西、廣東居多,這2省區藍姓約占漢族藍姓人口的86%。藍姓不僅是漢族常見姓,而且在壯、畬、回、滿、瑤等民族中也有藍姓。

此外,福建、臺灣及東南亞一帶的藍氏,與何氏建立有聯宗組織,原因是福建漳州平和地區的何、藍二姓有親密的血緣關系,并傳到了臺灣和東南亞。據臺灣何兆欽先生考證,唐代何氏入閩鼻祖安撫尊王何衍公17世孫何添河,為漳州平和何氏始祖,他娶藍家養女盤氏為妻,生3子:京保、彥保、彥章。何彥章過繼給藍家,傳下了藍家的宗脈,歷時已20多代,故閩、臺的何姓和藍姓彼此稱“親同”,互不通婚。作者:謝鈞祥