說起家鄉濟源,最難忘的就屬王屋山。

原頭村是王屋山南邊黃河北岸的一個小山村,在這里出生時,父親已到濟源縣城工作多年,一年里也就回家一兩次。那時的山村孩子,秋收時節一支玉米稈做的“槍”都能玩上一周,一個鐵環更是寶貝。

每次父親回來,就成了我的節日,他要么會帶一把水果糖,要么會掏出一包瓜子,這些山村里罕見的糖或瓜子,好像包藏著外面世界的精彩與神秘,會為我帶來一串屁股后的小伙伴,走到哪兒跟到哪兒,捉迷藏、玩打仗,想怎么玩,就怎么玩,威風又過癮。

漸漸地,忍不住地盼望父親回家。盼多了,就盼到了夢里,夢見自己在縣城的大街上騎著自行車,兜里滿滿的糖、瓜子直往外灑。夢多了,就忍不住問父親“縣城遠嗎?”得到的一次次回答都是:翻過王屋山就到啦!就這樣,零散而又清晰的童年記憶里,王屋山成了擋住外面世界的山。

“到了王屋山就能看見家了。”當我驅車在通往濟源的高速公路,手握方向盤安撫身旁三歲的女兒時,從縣城通往家的路早已由土路變成了柏油路,坡陡彎急曾讓一輛又一輛卡車剎車失靈的十八彎也早已廢棄,路兩旁光禿禿的山頭也被綠樹覆蓋。

這是我第一次帶女兒回來。就像一個個農村出來的孩子一樣,女兒的出生標志著我實現了從農村入大學再到城市的人生三部曲。這時,父母已在濟源縣城團聚安家多年,從形式上講,隨著時代的潮流,又一個家庭在改革開放中完成了從農村到城市的轉型。

從擋住外面的世界到變為能看見家的地方,王屋山仿佛成了生活變遷的一個地理標識。應該說每一個對家鄉不舍與思念的人,身心中都有這樣一個生活變遷的地理標識,這樣的標識也往往是或模糊或清晰的城鄉分界。

王屋山在我的身心里顯然遠遠超越了地理標識的地位與內涵。從課本上初讀《愚公移山》,陡然從王屋山三個字中讀出了莫名的激動與驕傲,像一個少年肆意釋放著沖動和想象。

王屋山不在身邊的日子里,愚公移山仿佛是一塊心理磨石,反反復復打磨著心中的王屋山,順有此山相隨,逆有此山相伴。日復一日的相隨相伴,自然而然地從中國精神中讀出了王屋山與世界相通的民族意蘊。

不老泉邊的銀杏樹依然茂盛,陽臺宮石柱上石刻的二十四孝依然清晰,王屋山還是那座山;濟邵高速公路纏山腰,村村先后通了公路和自來水,名列世界地質公園,王屋山又不似了原來那座山。

作為全省唯一的城鄉一體化試點城市,已經成為河南省十八個省轄城市之一的濟源,實施的是全域一體化發展規劃,走的不再是“農村一個規劃、城市一個規劃”的老路,王屋山在未來的發展中不再是城鄉分界線,而是城鄉共有一個美好明天的軸。

“中國古代有個寓言故事,叫做‘愚公移山’”,千百年后,當我們的后代讀著《愚公移山》,看著我們今天的規劃變成的現實,誰又能不自豪地認為王屋山是復興的中華民族留給人類發展史的一座豐碑!

王屋山,能看見家的地方。

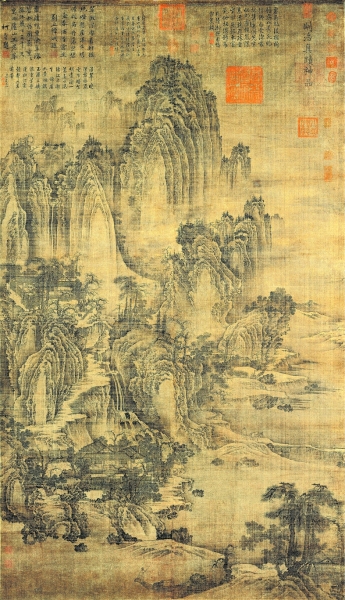

(荊浩,五代時期畫家,長期生活創作在王屋山一帶。)