-

沒有記錄!

千古風雅話神農

2013/5/10 11:13:12 點擊數: 【字體:大 中 小】

今年3月,由炎陵縣申報的“炎帝傳說”入選湖南省第二批省級非物質文化遺產。

五千年來,有關中華民族始祖炎帝神農氏的傳說故事在湘楚大地特別是炎帝安息之地——炎陵縣廣為流傳,綿延不絕。

這些優美動人的民間傳說既謳歌了炎帝開啟文明、奠基華夏的豐功偉績,更表達了炎黃子孫緬懷民族始祖、傳承中華文明、共圖民族復興的美好心愿。

一

據炎帝文化有關學者考證認為,早在夏代,炎帝神農氏就被尊為農神,享受祭祀膜拜,據此可以認定,炎帝神農氏傳說最遲在夏代以前就早已廣泛流傳。

春秋戰國時期,炎帝神農氏傳說不斷地以文字記載的形式出現在諸子百家的典籍中。到了西漢,司馬遷的《史記》綜合炎帝神農氏的有關史料和傳說,對其生平予以概括和記敘。此后,炎帝神農氏的形象大為豐富,他的農業神的地位自漢以后歷代都為統治者所大力尊崇,并與黃帝軒轅氏一起被并尊為中華民族始祖。炎帝陵民間祭祀和官方祭祀自夏、周之后也一直香火鼎盛,歷代君主還立壇、立祠予以祭祀,并大行皇帝親耕藉田之禮,借以祭奠神農。這些舉措、行動,使炎帝傳說進一步得到廣泛流傳,其內容也更為充實和豐富。

炎帝神農氏傳說蘊含了我國原始社會時期的政治、經濟、社會、文化、軍事、民情等諸多方面的歷史信息,體現了鮮明的民本思想和中華民族團結和睦、互幫互助的傳統美德,也折射出堅忍不拔、百折不撓、開拓進取、無私奉獻的炎帝精神之燦爛光輝。而這種炎帝精神在炎帝傳說的世代傳承中,融合成為中華民族精神的直接源泉和有機元素,成為以炎黃文化為基石的中華民族文化的核心和靈魂,數千年來一直激勵著中華兒女為了國家統一和民族富強而自強不息、奮斗不止。

二

炎帝神農氏傳說在炎陵各地均有流傳,并大都是以口耳相傳的形式傳承下來的,因而在流傳過程中得以不斷豐富、演化和發展,甚至一個故事衍生出多個相關版本。這些原本各自獨立的傳說經過融合、匯總,又逐步形成一個完整的炎帝傳說體系,成為一部生動、傳奇的炎帝生平史和炎帝部落史,其內容涵蓋了炎帝神農氏從生到死和炎帝部落興起、發展的整個過程,包括身世傳說、出生地傳說、活動區域傳說、功績傳說、風物傳說、下葬傳說、祭祀傳說等等——

《炎帝的三個母親》、《山鷹遮蔭鹿喂奶》等傳說不僅記敘了炎帝的身世,還揭示了炎帝神農氏所處的時代。傳說炎帝的母親女登,夢見太陽落在自己的懷里后就懷了孕,后來生下炎帝,取名石年。因為要上山采野果充饑,她就把石年放在山窩里,石年一個人躺在山窩里,頭頂上有太陽曬,肚子也餓得咕咕叫。這時,白鹿跑來了,給他喂奶,山鷹飛來了,為他遮蔭。每當女登外出時,鷹、鹿就來護養石年,這樣,石年就有了三個母親。這些故事反映了炎帝出生時所處的時代是 “民知其母,不知其父,與麋鹿共處”的原始社會母系氏族公社階段。后來炎帝開創了中華農耕文明,推動了母系氏族公社向父系氏族公社的過渡,出現了 “身親耕,妻親織”的家庭形式, “民知其母,不知其父” 的狀況也結束了,這又可從 《望夫石》、 《神農太子》、 《“婆公”即 “坡公”》等傳說故事中得到印證。

炎帝神農氏在三湘四水的廣闊區域都留下過自己的深厚足跡,湖南不少與炎帝有關的地名傳說對此都有生動的反映。相傳,“神農修德作耒耜,地應之以醴泉,神農就田作耨,天應之以嘉禾。”(《禮•含文嘉》),東漢時,因“醴泉”(位于今醴陵市城北)之名而置醴陵縣,而嘉禾縣(明崇禎十二年置縣)則是傳說中炎帝神農氏得天降嘉禾之地。又如,傳說炎帝神農氏“作耒耜于郴州之耒山。”(《衡湘傳聞》)耒山(位于今郴州汝城縣城南五里)、耒水(源于耒山)即因此而得名,而耒陽亦因設縣治于耒水之南而得名;為祈求豐收,炎帝命大臣郴夭作《扶持》之樂,郴州即因郴夭居此而得名。此外,茶陵、瀏陽赤松山、慈利赤松村和炎陵皇山、神農谷等地名也無不因炎帝神農氏或其臣子(赤松子)的活動遺跡而得名。

炎帝神農氏的歷史功績在各種歷史典籍中都缺乏系統的記敘,而有關炎帝功績的傳說卻為我們提供了一條清晰的脈絡,完整地再現了炎帝神農氏的八大功績和崇高精神,并與史籍的記敘相互映襯。例如,反映炎帝“始作耒耜,教民耕種”功績和創造精神的傳說故事有《神農盜谷》、《谷是怎樣來到人間的》、《神農犁》等,反映炎帝“遍嘗百草,發明醫藥”功績和獻身精神的傳說故事有 《神農學蛇藥》、《琉璃獅子狗》、《生姜的故事》、《茶葉的故事》、《王藥斷腸草》等,反映炎帝“治麻為布,制作衣裳”的有《麻與布的故事》、《人類最早的衣服》等,反映炎帝“日中為市,首辟市場”的有《太陽當頂的時候》、《白午集》等,反映炎帝“削桐為琴,織絲為弦”的有《神農琴》等,反映炎帝“弦木為弧,剡木為矢”的有《神農箭》、《神農太子》等。這一個個生動感人的民間傳說為我們描繪出一幅幅炎帝始祖篳路藍縷、開辟鴻蒙的壯麗圖景,更洋溢著大氣磅礴的民族精神和英雄浪漫主義,滲透到每一個華夏兒女的心靈里。

據史料記載,炎帝遍嘗百草,為民療疾,因不幸誤嘗斷腸草而“崩葬長沙茶鄉之尾”(宋代羅泌《路史》),這也鮮明地體現在有關炎帝喪葬的民間傳說中。如《王藥斷腸草》記敘了炎帝誤嘗斷腸草不幸辭世的情景,《炎帝下葬》、《金龍護炎陵》描繪了炎帝神農氏下葬鹿原陂的情形,《響鼓坳、石人排》、《鐵甲山》、《砍腦山》記敘了這幾個地方因炎帝葬禮而得名的來歷,《望夫石》記敘了炎帝的妻子聽訞為他奔喪而在江邊留下腳印的故事。

三

炎帝神農氏長眠于鹿原陂后,華夏兒女世世代代運用多種祭祀方式祭奠炎帝。謁陵拜祖,祈福禱愿,歷代以來香火鼎盛,綿綿不絕。從最初的蠟祭、儺舞到現在的炎帝陵大型公祭活動,炎帝陵祭奠已逐漸演繹成為一個涵蓋音樂、舞蹈、美術、文學等多個領域的綜合性文化載體,并于2006年5月入選第一批國家級非物質文化遺產名錄。

炎帝陵祭奠的演化也是一個不斷從炎帝傳說 (特別是祭祀傳說)中汲取文化養分的過程。

對炎帝的祭祀最早始于民間。祭祀時間多選在每月的初一、十五以及各種節令、節慶 (如除夕、春節、清明、端午、中秋、重陽、冬至、嘗新節、炎帝生辰等)日期。相傳,以前每逢炎帝生辰日 (農歷四月二十六日),炎陵方圓幾百里的百姓都會匯集于炎帝陵,祭拜民族始祖,祈求幸福平安,大家在墓前宰牲上香、敬供果粟、跪拜祈福、許愿還愿。每年正月,各地民眾也爭相到炎帝陵宰殺牲畜,敬香燃炮,供上果品、美酒,向始祖行三拜九叩之禮,據說這樣就能得到始祖庇佑,一年順順利利,故而每年正月炎帝陵香火尤為旺盛。民間祭祀對祭時、禮程也十分講究,通常拜祭始祖前都會洗梳干凈,行跪拜叩首之禮拜祭過炎帝后,將自己的心愿所求寫于帛或紙上,再裝入錦囊或布囊之中,掛到炎帝陵的一株古樹上,祈求炎帝保佑心愿實現,這株古樹也因此被稱為許愿樹,至今仍掛滿黎民百姓的祈愿和憧憬。

隨著人類藝術表現能力的不斷增強,炎帝陵祭奠的祭祀方式也不斷得到豐富和創新,物祭、文祭、樂祭、舞祭、火祭、龍祭匯合成為一個系統、完整的炎帝陵祭奠體系,而其中的火祭、樂祭、龍祭等無不源于有關炎帝的民間傳說。火祭,即圣火采集傳遞,源自炎帝 “修火之利”、 “耕而作陶”、 “作鉆燧生火,以熟勞臊”的用火傳說。樂祭源自炎帝創制神農琴的美麗傳說。而龍祭則和炎陵舞 “火星龍”的傳說、習俗密切相關。相傳上古時代的農歷六月,稻花飄香,也是蟲災為患的時節,為驅蟲穰災,炎帝教人用稻草扎成龍形,龍身插滿用艾葉制成的燃燒物,夜間沿田埂起舞,旁人吶喊助威,意在 “誘殺成蟲,嚇破蟲卵”,這就是炎陵“火星龍”的由來。如今,炎帝陵祭奠龍祭的表現形式更為璀璨多姿,既有獨具炎陵特色的三人布龍和火星龍,也有代表56個民族的56節長龍、代表5大洲華夏胄裔的5色龍;既有蘊含中國傳統文化內涵、反映炎帝重八卦生太極的陽陰八卦龍,也有表現民族精神和時代精神的現代競技龍、人龍、飛龍、荷花龍、 “九龍盤柱”等現代龍舞形式。舉行龍祭時,寓意24節氣的24節令鼓和神農鑼鼓、南北獅也一同登場,盡情演繹源遠流長的炎帝文化,展現華夏兒女堅忍不拔、百折不撓、自強不息、無私奉獻的精神風貌。

炎帝傳說因其廣泛的流傳、豐富的內容、優美的描敘、深邃的內涵而綻放出燦爛的文化光芒,生長成為中國民間文藝的一枝絢麗奇葩。2008年6月,由湖北省隨州市、神農架林區申報的炎帝神農傳說入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。日前,炎陵縣申報的炎帝傳說成為湖南省第二批省級非物質文化遺產。

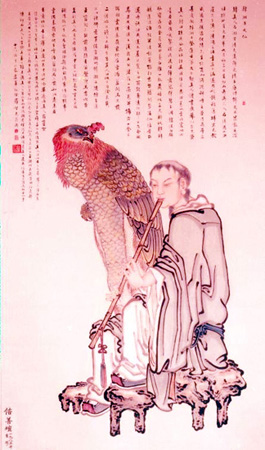

五千年來,炎帝神農氏正凝鑄為一座永恒的豐碑矗立在普天下華夏兒女的心靈里。跨越五千年風雨滄桑的炎帝傳說也在凝聚民族情感、增強民族團結、促進民族統一、建設和諧社會等方面發揮著更為重要的作用,產生著歷久彌新的影響。 (劉青崧/文 兔子/圖)

(本問參考資料: 《“炎”的意義與湖南的炎帝傳說》(陳先樞)、 《淺論炎帝傳說》 (俞汝捷)等)