精彩推薦

熱點關注

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

北宋山水畫南北分野與郭熙的審美取向(2)

2013/9/22 8:52:18 點擊數: 【字體:大 中 小】

我認為,由于處于過渡時期,郭熙在審美傾向上呈現出一種不確定狀態——這并非講郭熙沒有自己的獨特風格,實際上,郭熙的山水畫是具有鮮明的、甚至是獨特的風格品質的。他雖然取法李成,但顯然不同于李成。《畫鑒》載曰,當時不少人宗師李成,“得其遺意”,“著名一時”,而“郭熙,其弟子中之最著者也”。“最著”的一個重要方面就在于他有自己的風格。所以郭若虛說他能“自抒胸臆”。《宣和畫譜》也說他“多所自得”。對此,我們在下文再作深入論述。因而這里所謂“不確定”,乃是指郭熙在藝術創造中試圖縮小乃至模糊北宋山水畫已然開始出現的審美分野。在某種意義上講,他既不偏于“北”,也不偏于“南”,既不偏于陽剛,也不偏于陰柔。他對當時山水畫壇出現的種種偏向一一作了批評,他將這種偏向稱之為“專門之學”。例如他說:“今齊魯之士惟摹營丘,關陜之士惟摹范寬,”(11)又說:“學范寬者乏營丘之秀媚,師王維者闕關仝之風骨。”(12)此外,還有所謂“專于坡陀失之粗,專于幽閑失之薄”,“專于石則骨露,專于土則肉多”。(13)凡此種種,在他看來,“專門之學,自古為病”(14),這里的“專”,或偏于“風骨”、“骨露”和“粗”,或偏于“秀媚”、“肉多”和“薄”。實際上就是或偏于陽剛,或偏于陰柔,換言之,這正是南北山水的審美分野所產生的一種情形。

應該說,對于這種審美分野以及在日漸明顯的趨勢,郭熙還沒有深遠的洞察,從而只是作為畫壇摹擬之風中的一種弊病來加以看待和批評。在他看來,先輩大師的作品大都是南北相融,陰陽兼濟的。例如李成的山水雖多描繪北方景物,卻具有一種“秀媚”的風調;再如關仝的山水既有“雄壯”的氣格,又有“秀潤”的風致;董源的山水也既以“平淡天真”為趣,又能“下筆雄偉,有嶄絕崢嶸之勢。”郭熙說:“東南之山多奇秀”,“西北之山多渾厚”,但是“天地非為東南私也”,“天地非為南北偏也”(15)。他又說,真正的藝術家(“大人達士”)應該“不局于一家”,“必兼收并覽”(16)。正是基于這一認識,郭熙不僅對當時審美分野中出現種種偏向(“偏”、“私”)進行了批評,而且力求在審美創造中,消除“南”、“北”差距,從而做到“風骨”與“秀媚”的統一,“渾厚”與“奇秀”的統一,“陽剛”與“陰柔”的統一。應該說,郭熙山水畫風格正是在這種統一中呈現出既“巖岫晚絕”又“峰巒秀起”之“干態變狀”的面貌。對此,我們還可以從如下幾個方面來加以考察:

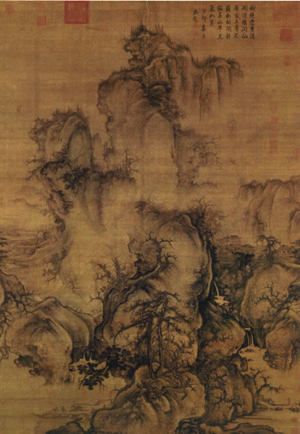

從構圖上看,郭熙既喜作“平遠”之景,又常建構“深遠”(或高遠)之境。應該說,江南景物多為“平遠”風貌,北方山水則多顯“深遠”(高遠)氣象。有的學者認為,郭熙對平遠情有獨鐘,平遠是他的最高審美理想(17)。的確,我們看到在《林泉高致》的“畫格遺拾”和郭思所撰的《畫記》中有不少相關記載,如“此圖乃平遠之物也”,“自大山腰橫抹以旁大向后平遠林麓,煙云飄渺”,“看之令人意興無窮”,“聞其景皆松石平遠山水秀麗之景,見之令人森疏。”但其實在郭熙繪畫中,“深遠”(或高遠)并不少見,如傳世作品《早春圖》、《幽谷圖》、《關山春雪圖》都是以“深遠”(高遠)見著的。從一定意義上看,在郭熙山水畫風格的構造因素中,“深遠”(高遠)的作用可能要大于“平遠”。我們從后來畫史著錄的評價中可以看出這一點。據《圖繪寶鑒》載,郭熙山水經常表現“云煙出沒,峰巒隱顯之態”,《畫鑒》說他善畫“山頂峻險”之景,這大約為“高遠”構圖。劉克莊為“郭熙山水障子”題詩曰:“高為峰嵐下濤江,極目森秀涵蒼涼”。宋濂題郭熙《陰崖密雪圖》曰:“太陰霮而皓素淋漓,使人玩之,肌膚累累然起栗矣。”這些作品則大約為“深遠”構圖。這也就是郭若虛所說的“位置淵深”。郭熙作為北方(河南)畫家,北方山水那種突兀、深邃的風貌對他構圖的影響乃是極為自然的。我們或許可以不妨說,由于他能“飽游飫看”,從而使南北山水一概“歷歷羅列于胸中”,所以他在山水畫構圖上往往是“平遠”與“深遠”(高遠)兼能并擅。應該說,郭熙試圖消除和縮小南北分野乃首先是通過上述構圖綜合(平、高、深)方式表現出來的。

從用筆上看,郭熙既不像某些北方山水畫家(包括后來南宋院體畫家)那樣剛勁,亦不同于當時文入畫家那樣率意,或者說,既不似范寬的堅硬,也不像董巨的柔潤,而是力圖做到剛柔并濟。正如有的學者所說的那樣,郭熙的線條“似乎是柔曲的,但又決不像南方山水畫那樣圓潤和輕淡,取其線條中某一小段又是剛勁的。”“郭熙學李成”,“但用筆和李成卻有一定距離”,“他有圓筆中鋒的含蓄性,不似李成畫筆之尖利”(18)。郭熙雖是院體畫家,卻能如文人畫家那樣注重以書入畫。他說,“人之學畫,無異學書”,“故世之人多謂善書者,往往善畫,蓋由其轉腕用筆之不滯也”。(19)正是這樣,郭熙山水用筆堅實而不滯,剛勁之中又透出幾分松靈。很顯然,郭熙力糾南北之“偏”在其用筆上,也深刻地反映出來了。

從皴法上看,郭熙吸取了李成的“云石”之構,形成獨特的“卷云皴”或“鬼面皴”。這種皴法多為表現北方山水體貌(“巖岫巉絕”),但該皴法在“語言”構造上并非似“斧劈皴”那樣剛勁方折,倒是接近“披麻皴”之卷曲松柔。上述所說的用筆剛柔并濟的特點正與此皴法構造相匹配。可以說,在這方面,郭熙同樣是不南不北而呈兼融之態。

郭熙這種努力,我們在北宋其他畫家那里也可以看到,但無論是從理論上還是在實踐上,郭熙乃屬最為突出的一位。正是這樣,使他的山水畫表現出一種兼融并包的審美氣度。但也正是這樣,從北宋至南宋日漸明顯的南北分野的藝術發展趨勢來看,郭熙的種種努力及其風格建構則呈現為一種不確定狀態。打一個比喻:北宋山水畫初見南北分野之端倪,發展到郭熙時期,仿佛處于一個十字街口,仿佛要求郭熙作出選擇,而他的選擇乃是既非南也非北,而是兩者綜合。但后來的藝術發展卻打破了這種綜合,采取了一種分道揚鑣的勢態,直到元明清遂成一種無可更改的審美局面。盡管后來有人(比如王翚、石濤)也想扭轉這種局面,但畢竟時過境遷,于事無補了。因而當人們回過頭來瞻顧歷史之際,就會發現郭熙的努力已然成為一種記憶,他的繪畫面貌在“南北分宗”的視野中,也變得不確定和越發模糊起來。

我們看到,后世對郭熙的解讀往往是在“南北分宗”的視界中展開的,并大致表現為如下三種方式:第一種是比較準確的,例如明代詹景風認為山水有二派:一派為南派“逸家”,如王維、畢宏、王洽、張璪、荊浩、關仝、董源、巨然、二米、黃公望、王蒙、倪瓚、吳鎮、沈周、文徵明等等。另一派為北派“作家”,如李思訓、李昭道、王宰、李成、許道寧、趙伯駒、趙伯骕及馬遠、夏圭、劉松年、李唐、戴進、周臣等。而郭熙則與范寬、李公麟一道被視為“兼逸與作之妙者”(20)。在明清畫史著述中,如此看待和評價郭熙,乃為罕見。但這一評價依然未能把握郭熙兼融南北的審美初衷。第二種方式,則把郭熙列為“北宗”一系,如明代陳繼儒和清代沈宗騫就是如此(21)。這一劃分顯然忽略了郭熙繪畫中所蘊含的“南宗”因素。而且這種劃分沒有能夠解釋,既然同屬于北派(北宗),為什么郭熙未能如李唐、馬遠、夏圭那樣對后世產生那樣明顯的影響?我認為第三種方式才真正體現了后世對郭熙的態度,這就是以董其昌為代表的“南北分宗”之理論見解。其實,就“南北分宗”說之首創性、系統性和影響大等幾個方面來看,上述提及的詹景風、陳繼儒、沈宗騫等人都無法和董其昌相比,他們以上論述只不過是董其昌觀點的延續和發揮而已。在對中國繪畫“南北分宗”美學內涵的理解和把握上,董其昌顯然要比他們深刻和準確。正是這樣,董其昌如何在“南北”視界中看待郭熙,意義顯然非同一般。然而我們發現,董其昌在其著述中除了有幾處提到郭熙“論畫山”以及郭熙“畫石如云”等一般畫史常識之外,在他重要的“南北分宗”所開列的兩派譜系中,郭熙的名字卻隱而不見了——其南派有王維、張躁、荊浩、關仝、郭忠恕、董源、巨然、米家父子、元四家、沈周、文徵明;北派則有李思訓父子、趙干、趙伯駒、趙伯骕、李唐、劉松年、馬遠、夏圭,再加上明代的仇英——這表明無論是在南派或是北派中,郭熙似乎都未能占有相應的地位。原因何在?我們在董其昌的著述中還發現有兩則談及郭熙之影響的重要材料。大意是說元代畫家有兩派,一派以董源、巨然起家成名,如黃、倪、吳、王四大家就是如此;另一派則學李成和郭熙,如朱澤民、唐子華、姚彥卿等人,這些人遠遠不能與黃、倪、吳、王相比配,所謂“出其十不能當倪黃一”。董其昌接著講了如下兩個理由:一是“俱為前人蹊徑所壓,不能自立堂戶”;二是“風尚使然”(22)。應該說,董其昌的確是慧眼獨具,見解非凡。以上論述,首先印證我們的觀點,即郭熙(這里暫撇開李成不談)自元代以來,雖有傳人,卻沒有太大的影響,明清以后,更是如此。其次,指出了郭熙的畫風與董、巨為代表的“南宗”意趣不太相合,從而不為“元四家”所認同,這就是他所說的“風尚使然”。這樣他就把郭熙及其后繼者從“南宗”體系中排擠出去。最后,更為微妙的是,盡管他將董,巨與李、郭相互對峙,但依我理解,這一對峙并不等同于“南北分宗”。董其昌曾一再指出,“北宗”畫法如李唐、劉松年、馬遠、夏圭,“非吾曹當學也”。但是在提到李成和郭熙的繪畫時卻不是這種態度,雖然李、郭不能歸屬于“南宗”,但其畫風并非是不“當學”的。例如,他說,倪元林曾汲取過李成和郭熙的畫法,只是“稍加柔雋耳。”又說李成的《晴巒蕭寺》“全法王維”不說李成、郭熙的“枯樹法”乃得自書法的“飛白結字”(23)。這些例證表明,在董其昌的心目中,李成與郭熙既不同于“南宗”,但也不能歸屬于“北宗”,在某些情況下,也許與“南宗”藝術的理趣更加接近,從而成為可效法的對象。然而問題恰恰在于,李、郭(這里主要是郭熙)畢竟還不像董、巨及“元四家”那樣成為他為之心儀的典范,或者說,如果僅僅從李、郭出發,那么或許就會陷入元代朱澤民、唐子華、姚彥卿那種“不能自立堂戶”的境地。通過這一分析,我們可以看出,董其昌的論述所暗含著的一個基本判斷,即郭熙(包括李成)畫風乃是處于當時“南北”兩大藝術流派之外的一種現象。正因為如此,所以在他的“南北分宗”之兩派譜系中,都沒有出現郭熙的名字。

應該說,元明清以來的繪畫史,正是在兩宋時期已然出現的審美分野所昭示的格局中展開的,是“南北”畫風不斷交替演繹的歷史。在這一格局和歷史演繹中,郭熙的藝術命運和地位乃是可想而知的——這就是被遺忽、模糊和擱置,也就是被“邊緣化”了。然而這對于中國繪畫藝術史而言,并非是一件幸事。

中國繪畫所出現的審美分野或許是一種歷史的必然。但當這種南北分野各自走向偏激之境從而流弊橫生之際,郭熙當年的綜合氣度和藝術努力之意義就突現出來了,郭熙在綜合基礎上所達到的藝術高度也就同時彰顯出來了。其實,在郭熙之前,不少畫家如荊、關、董、巨,其藝術境界也是涵納天地、博綜萬象的,他們的繪畫“語境”是開放的,是具有豐富內涵的、預示著多種發展可能性的審美體系。而郭熙乃是對此認識最明確、踐履最自覺的一位畫家,他的著述《林泉高致》的理論價值也正在于此。相比之下,后世之或南或北之選擇及評判,不免淪入削足適履的偏隅之境。

(作者為南京藝術學院教授、美學博士)

注釋:

①[明]何良俊:《四友齋叢說摘抄五》。

②③黃庭堅詩句。參見[宋]黃庭堅:《豫章黃先生文集》卷二、卷九。

④[明]宋濂:《宋文憲公全集》卷九。

⑤[清]石濤自題《廬山圖》。

⑥[清]邵松年:《古緣萃錄》。

⑦@[明]詹景風:《跋饒自然山水家法》。

⑧參見鄭昶:《中國畫學全史》,上海中華書局1929年。

⑨[宋]郭若虛:《圖畫見聞志》卷四。

⑩[清]沈宗騫:《芥舟學畫編》。

(11、12、13、14、15、16、19)[宋]郭熙:《林泉高致》。

(17)參見朱良志:《扁舟一葉——理學與中國畫學研究》,安徽教育出版社1999年6月,150-153頁。

(18)陳傳席:《中國山水畫史》,江蘇美術出版社,1988年6月。

(21)參見[明]陳繼儒:《偃曝談余》和[清]沈宗騫《芥舟學畫編》中的有關論述。

(22-23)[明]董其昌:《畫旨》。【原標題:北宋山水畫南北分野與郭熙的審美取向】

責任編輯:C009文章來源:中國經濟網 2006年11月28日

下一條:郭熙論著《林泉高致》 傳統山水畫的"三遠" 上一條:靳尚誼油畫中的傳承與探索

相關信息

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區