精彩推薦

熱點關注

- 1、(瓷器)焦作絞胎瓷

- 2、探秘當陽峪窯

- 3、沁陽嗩吶:獨管吹出萬般情愫

- 4、月山八極“龍翔虎潛”

- 5、焦作忠孝文化源遠流長

- 6、千古絕唱出河南

- 7、河南懷梆的戲里戲外

- 8、大辮戲,窘境之下能否逢春

專題推薦

-

沒有記錄!

熱點排行

- 1、(瓷器)焦作絞胎瓷

- 2、探秘當陽峪窯

- 3、沁陽嗩吶:獨管吹出萬般情愫

- 4、月山八極“龍翔虎潛”

- 5、焦作忠孝文化源遠流長

- 6、千古絕唱出河南

- 7、河南懷梆的戲里戲外

- 8、大辮戲,窘境之下能否逢春

大辮戲,窘境之下能否逢春

2013/4/16 14:33:44 點擊數: 【字體:大 中 小】

核心提示

大辮飄逸、蓮步輕盈、辮隨人舞的表演特色;高亢柔和、慢而不散、快而不亂的獨特韻味;吸納本土、取材生活、反映向善的文化內涵……如今仍保留于我市博愛縣柏山鎮下棋城等村的稀有劇種大辮戲,曾以其鮮明的特色深受人們喜愛。然而經歷了近百年的風雨滄桑之后,這朵藝術上的奇葩,如今卻如同雨中之枇杷、風中之燭火,能否繼續傳承下去,也成了老藝人的一塊心病。

伴著墜胡低沉、婉轉的聲音,一位身著藍色戲服的旦角演員踩著手釵清脆明快的節奏,從幕后轉向了臺前。只見她蓮步輕盈,向前進了三步后又退了回來,而手中的大辮隨著腳步的移動時而輕揚,時而舞動如飛。如此幾個回合后,她才輕啟朱唇,發出了清脆響亮的“咿呀”之聲……

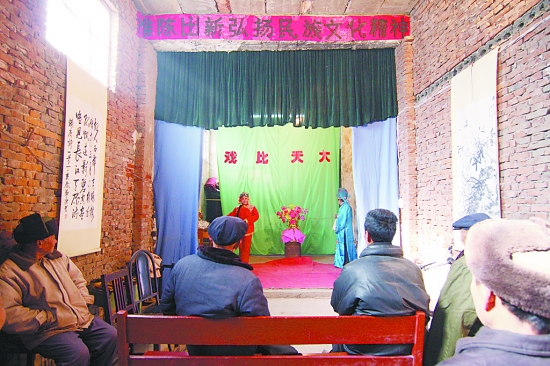

1月9日10時許,在博愛縣柏山鎮下棋城村文化活動中心,村民被臺上精彩的大辮戲表演感染了,喝彩聲長久不息……然而就是這樣精彩的演出,仍不免給人以遺憾。大辮戲第二代傳人,已73歲的老藝人朱寶祥搖搖頭說:“現在不行了,要是演員、樂器班人能湊齊,那時再叫你看上一出,保準你三天三夜不吃飯都不會覺得餓!”

老藝人如此看好的大辮戲,有著怎樣的歷史淵源?又有著怎樣的絕妙之處和傳神故事?演員和樂器班為何會湊不齊?大辮戲如今的處境怎樣?以后又將走向何方?帶著諸多疑問,記者聆聽了老藝人的講述。

責任編輯:C006文章來源:焦作日報 2009-1-12

相關信息

沒有記錄!

著名人物

沒有記錄!

精彩展示

沒有記錄!

評論區

友情鏈接

百度